島根・三隅町・宮ヶ迫集落集会所にて ≪ 端心講 ≫ の報恩講。

128回を数えるとの事・・・128年続く讃仏のお集まりです。

父も祖父もこの≪ 講 ≫を大事にしていたという思いが、私にはあります。

昨日帰山、明日帰京というスケジュールになっても 喜んでお参り・お話させて頂きます。

そうそう、うちの < ソテツ >。

やっぱり、何のおくるみもなく寒風に晒されていました。

『 あたりまえだ! アンタが何かした憶えがないだろおお! 』

・・という彼の声。 いやいや、大丈夫なもんですよねえ。 十分元気にしてるじゃん。 なんで大谷本廟のは、あんなにグルグル巻きにされていたんでしょう。 どっか具合が悪かったんでしょうか。

しかし、せめて約束どうり あたたかい言葉をかけておきましょう。

・・・『 ワンパクでもいい。 タクマシク育ってほしい。 』

『 え~! ( 怒 ) もっぺん言ってみろ! 』 彼の声。

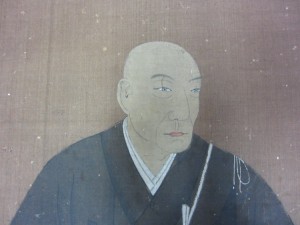

この一週間ほとんど家を出る事なく表装仕事をしていましたが、その中のひとつ。 ≪ 教如上人 ≫自影軸の修復。

≪ 教如上人 ≫自影軸の修復。

大阪・石山本願寺にて織田信長と戦った 本願寺11代門主 ≪ 顕如上人 ≫ の長男で、長引く戦いに和睦を選ばれた父や弟( 准如上人 )と一線を引かれた方です。

『 権力に屈すべきではない。 必ず信長は念仏の教えを消しにかかる・・。 』 と。

ここで、東本願寺と西本願寺に分かれました。 もちろん時の権力者、秀吉・家康や多くのひとの思惑が影響してのことでしょう。 何にせよ、顕如上人~准如上人に流れをくむのが西本願寺、顕如上人~教如上人に流れをくむのが東本願寺となっています。

今年4月、東本願寺では教如上人の400回忌を勤修されます。 このタイミングでこの修復がまわってきた事もあり、教如上人について学びたく思っています。

大きな歴史の上でしか学んでいませんので、きっと知らない事が多い事でしょう。 残っている資料は非常に少ないと聞いていますが・・。

この軸の裏書きは何故か意図的に剥がされていて、何時の年代のものかはっきりとしていません。 ・・が、絵絹・描かれている線の様子を 今までしてきた修復のものと比較して、300年位は前のものと思いました。 あきらかに 江戸後期などではありません。 鑑定士ではないので大きな声では言いませんが。 ・・・言いましたが。

それにしても・・・やはり・・意志の強そうな表情ですよねえ。

久々に本願寺に。

『 あ~伝道院の屋根、こんなにキレイだったかなあ。 懐かしいなあ・・あそこでは随分しぼられたなあ・・。 』 などと思いながらのんびり門をくぐると、『 ? 』 何時に無い賑わい。

などと思いながらのんびり門をくぐると、『 ? 』 何時に無い賑わい。

表装の事で行きましたが、今日は2月7日。 頭の中に無かったのが申し訳ありません、≪ 如月忌 ≫。 九条武子さまのご命日法要の日でした。

白州にはパネル展も開かれていて、沢山の方々がお参りでした。

白州にはパネル展も開かれていて、沢山の方々がお参りでした。

法要・記念講演のあと、ぜんざい・甘酒の振る舞いもある予定だとか。

大谷本廟での約束があったのでそれまでは居れません。

大谷参道では実にあたたかく包みこまれた < そてつ > を見て、西蓮寺の庭のそてつを思い出しました。

大谷参道では実にあたたかく包みこまれた < そてつ > を見て、西蓮寺の庭のそてつを思い出しました。

『 うちのは何のオクルミもしていないが・・彼は大丈夫なんだろうか? 明後日帰ったら・・

あたたかい声をかけよう。 』 と。