赤い実千両、報恩講。

この時期にしては穏やかな暖かい日となりました、10月29日当山報恩講。

何日も前よりの皆さまのご準備により迎えられました。

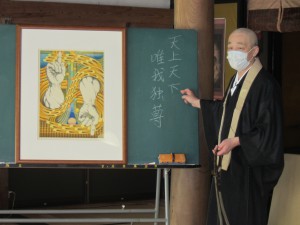

今年も例年通りのお斎の準備に早朝より台所からは賑やかな声が聞こえます。 ご講師は温泉津・西楽寺の菅原昭生師、穏やかで何より楽しそうに仏法をお取次ぎして下さるお姿に引き込まれます。

ご講師は温泉津・西楽寺の菅原昭生師、穏やかで何より楽しそうに仏法をお取次ぎして下さるお姿に引き込まれます。

「今日はお参り出来て良かったです」との嬉しいお声も聞きますが、私自身が嬉しいご聴聞でした。

「今日はお参り出来て良かったです」との嬉しいお声も聞きますが、私自身が嬉しいご聴聞でした。

近隣ご住職お迎えしての8名でのお内陣のお勤めは、西蓮寺にとっては久しぶりです。その大音声に本堂が喜んでいるかの感がございました。

翌日、広島から来てくれた若き僧侶が縁側で雅楽・篳篥(ひちりき)の練習をしておられました。数日後、住職継職法要にて奏するとの事。朝の斜めの光の中、流れる音色によってか うちの庭では無い様に思いながら見つめました。

その庭。 11月1日の朝に思わず声を上げてしまいました。

猪です。 イノシシが庭の苔を掘って掘っているのは茶飯事ですが、何と!赤い実をつけた『千両』を根こそぎ・・・字の如く「根こそぎ」掘り倒しているではありませんか。

イノシシが庭の苔を掘って掘っているのは茶飯事ですが、何と!赤い実をつけた『千両』を根こそぎ・・・字の如く「根こそぎ」掘り倒しているではありませんか。

鳥が運んだんでしょう、植えた覚えはないのにいつの間にか葉を出し始め、数年たった今この赤い実無くしては縁側に座る楽しみが半減する位に愛でておりました。

果たして再度根ずくかどうか、懸命に植え込んでみました。 ガンバレよ。

ガンバレよ。

2日後、なんとまあ! 何とした事か・・・。

また、やりやがった!  え~~また? また?

え~~また? また?

何でよりによってここのこれを・・・。 回りは山だらけ、いくらでも掘るところはあるでしょう! 植え込む私の姿を、山のどっかから見てたんだな。 ニヤリと笑いながら見てたんだな! ・・・・再度、植えこみました。 どうなるでしょう。

そんな「いたちごっこ」ならぬ「イノシシごっこ」明け暮れる山寺は日に日に色づきます。

待ち受ける、『 報恩講 』。

この夏、台所改修いたしておりました。

何年も前からあれやこれや考え思案しておりました。

①台所床に歩くとベコベコ沈む箇所があり、調べてもらうと床下に白蟻被害が見受けられ。すぐに対処せずズルズルと先延ばししておりました。

②年7回の法座のおりに、女性お世話方の皆さんにお斎・お昼食を用意して頂いております。

昔ながら「外台所」中心にて、タライに水を張っての腰をかがめての洗い物。寒い時期でも蛇口からはお湯は出ず、本堂のストーブで沸いた大ヤカンのお湯を何度も運んで使って頂くのがせめてもの・・。各お寺さまの立派な台所を目にし、皆さまのおうちでは蛇口からお湯が出る時代になっている事を思い、足腰しだいにイタシそうに黙々と作業くださるお姿を横目でみながら・・。

屋内で・お湯を使えて・立って作業頂ける台所を目指すことに致した次第です。もちろんシロアリ駆除・防蟻処理とともに。

![IMG_1284[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2021/10/IMG_12841-300x224.jpg)

・・・里の過疎化・年々のお参り状況を思えば、果たしてこの先何年これまでのようなお斎を皆さまとご一緒出来るお座が開けるだろうか・・・との思いも頭をよぎりましたが、今ご一緒下さる皆さまを大事に。そして今まで長く台所に立って下さった多くの皆さまの思いを繋ぐことを思い。そして歴代のご苦労のせめて真似事くらいはさせて頂いて、だからこそのこの先を!と自分に言い聞かせる為にも。 などとなどと、いろいろ思いは駆け巡るものです。

『奥~さん、あれはどこにありますか~。』『あれはどこですか~。』の声が飛び交っていましたが、なるべくどこに何があるかを誰でも分かりやすく収納を。 ( いや、それでも飛び交うでしょうが(笑)・・それも台所の活気にうちとして。 )

配膳の為の重い膳棚。落とせば確実に骨折するであろうスチール製の巨大な膳棚を外の物置から男2~3人で命がけで?運んでは、終えれば運び仕舞いをしていた不便さを解消するために、台所と座敷間の押し入れをぶち抜いて双方から出し入れ出来る膳棚スペースに。( 姉の発案です、さすが。 )

壁を抜いてひとつのスペースにして流し場と調理台を真ん中に。

普段は不必要であっても、法座には生き生きとする大台所となりました。

ひとが集まる「お寺」。

みなで、尊い命に手を合わせ一緒に頂く事も法座の大事な時間です。 (昨年の報恩講写真より)

(昨年の報恩講写真より)

10月29日(金) 当山報恩講です。 午前9時半より。

ご講師先生には、温泉津の西楽寺・菅原昭生師をお迎えいたします。 ( 20年以上ぶりのご来寺。広くご活躍の先生、ホームページも何と素晴らしい。検索ワード《温泉津・西楽寺》で、西楽寺ホームページに参れます。この西蓮寺ホームページ開設前に参考に何度も見させていただきましたが、とてもとてもあの様にはまいれませんでした。 ) ご聴聞楽しみであります。

皆さまお誘いあわせでのご参詣・ご聴聞をお待ち申し上げております。 拝

≪ 対話式法話 ≫。

7月7日、前日のひどい雨も落ち着き小雨の午前九時半、当山西蓮寺にて夏法座「安居会」開座。

堂内始まりはほんの数人でありますが、本気でご聴聞をとの方々。

そして心強いのはこのお座終えたら改修するため、長く親しみご苦労頂いた外の水場調理場を使用するのは最期という事でお集り頂いた台所お手伝い精鋭部隊6人。

坊守と姉合わせて計8人。

坊守と姉合わせて計8人。

総代男性3人。 大阪より帰って一緒に勤めてくれる弟。

総代男性3人。 大阪より帰って一緒に勤めてくれる弟。

「お参り叶いませんが」と仏前にご芳志郵送下さった方。 「明日はお参り出来ませんがお昼食の時にみなさんで」と葡萄を沢山届けて頂いた方。 「夏法座にはこれでしたね、お供えいたします」と素麺を送って下さった方。  「法座に使ってください、夕食の時にも食べてくださいね」と夏野菜を沢山運んでくださった方。 「明日はお参りさせて頂きますがご予定があろうかと先に持って来ました。

「法座に使ってください、夕食の時にも食べてくださいね」と夏野菜を沢山運んでくださった方。 「明日はお参りさせて頂きますがご予定があろうかと先に持って来ました。 休憩の時のお茶菓子に」と手作り菓子を「これはご住職に」とお酒とおつまみまで添えて坂道を登って来て頂いた方。

休憩の時のお茶菓子に」と手作り菓子を「これはご住職に」とお酒とおつまみまで添えて坂道を登って来て頂いた方。

前もって清掃奉仕頂いた方をはじめ、わたしが気付く数日前から思って下さってあった沢山の「思い」を心強く頂きお勤めさせて頂きます。

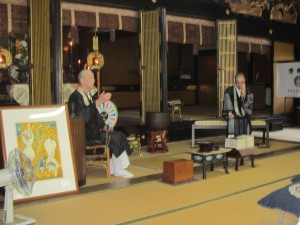

台所お手伝いの方々の手も空いて、皆さん本堂に座ってくださる午後休憩の後の最後のご縁は少々変わったかたちで。

数日前からひとり密かに企んでおりましたが、本人には一切言っておりませんでした。

父が亡くなってから12年の間に2回この本堂で法話をしてくれた弟。2回とも八月命日の父法事と兼ねて皆さんと勤めたこの夏法座であったはずです。 以来「どうだ、今度お話してくれないか」と言っても「いやあ、自分はお話はやっぱり苦手だ」とずっと断られていました。

無理はいえませんが、ではこの形ではどうだろうかと思いつきました。≪ 対話式ご法話 ≫。

ふたりで正面に分かれて椅子に座って、私が質問する形で弟・淳之師のお話を引き出す・・・いや引き出すというか。  演台に立ってではなく、ふたりで何気なくしゃべっている時に何とも味わい深い話を聞かせてくれる彼です。 その話を皆さんにお聴き頂きたく思いまして。

演台に立ってではなく、ふたりで何気なくしゃべっている時に何とも味わい深い話を聞かせてくれる彼です。 その話を皆さんにお聴き頂きたく思いまして。

突然にふられたにもかかわらず、苦笑いしながら出て来て座ってくれました。30分ほどの時間でしたが、良かったと思います。  わたしも良かったですし、「いいお話聞かせていただきました」とのお声を何人もの方からお聞きいたしました。 泣いてる方までありました。泣かせる話が目的ではありませんが、こころが通じ合った事に変わりありません。その人にしか作りえない時間と空間です。

わたしも良かったですし、「いいお話聞かせていただきました」とのお声を何人もの方からお聞きいたしました。 泣いてる方までありました。泣かせる話が目的ではありませんが、こころが通じ合った事に変わりありません。その人にしか作りえない時間と空間です。

「 いやあお兄ちゃん。 今日は僕のカブを上げてくれてありがとう。 」

法座終えてすれ違いに声をかけてくれました。

こちらこそ。

今年は父の13回忌にあたります。法事はおくれて来年勤めさせて頂こうとおもいますが。

父の微笑む姿が思い浮かぶ、良きご縁。みなさま、ありがとうございました。

『 見えているもの 』。

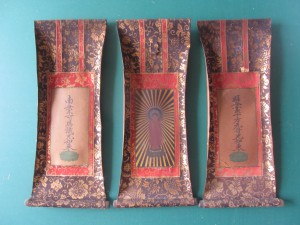

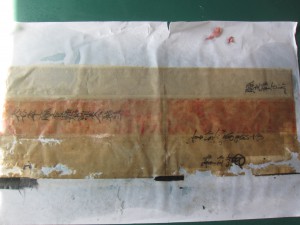

表装のご依頼。

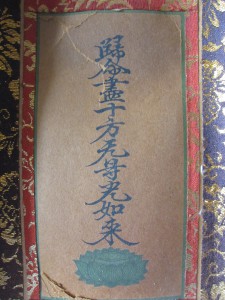

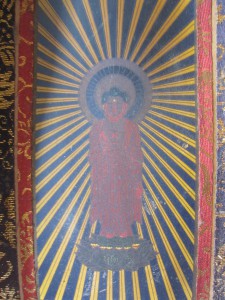

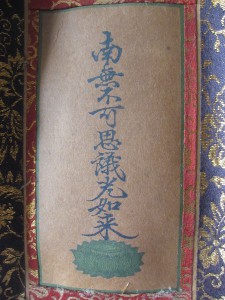

ご実家にあったお内仏(お仏壇)にお掛けされてあった三幅のお軸、本尊絵像・十字名号・九字名号、大きさ50代(縦34.8㎝×横12.1㎝)。 日々永くお礼されてあったであろう事を思わせる古色と少々の痛みが見受けられます。

日々永くお礼されてあったであろう事を思わせる古色と少々の痛みが見受けられます。

若きご夫婦の新居には大きな「壇」を安置する事は難しいとなれば、小さいサイズの新しい「壇」とご本尊をお迎えすることは容易でしょうが、ご両親方が朝に晩にこの前に座って両手を合わせておられたご本尊を何とか新居に・・・とご住職に相談され、以前わたしとこの形に表装した事を憶えていて下さったご住職がご縁を繋いでくださいました。

古くても傷んでいてもそんな事は全く問題ではなく、ひとにとってはどうであれ自分にとっては「この仏さま」が大事である、という思いにとても共感いたします。

お会いした事のない方々の物語、お顔を思い出しながらという訳にはいきませんが、数世代の長い歴史の場面場面を想像しながら作業させていただきました。 薬品は使わず湯水で洗いにかけ表面汚れを落とし、

明るい色調の裂地を廻し。

明るい色調の裂地を廻し。

ひとりで作業していると実に「こころころころ」と、なぜこんな事を思い出すんだろうという所までこころは飛んでゆきます。この世で一番「速い」のは想像の翼であるそうですが、まさしく。

遠い昔、お弁当に付いていたひとつの小さなビニールの花を気に入って何度も投げては拾っていた孫の為に、次に帰った時に喜ぶだろう事を楽しみにしてでしょう、お菓子の空き箱いっぱいにビニールの花を集めていた老夫婦。  二人にとってはビニールの花は人と見え方が違って宝物にみえたんでしょうね。一緒に食べていた方たちの花もお願いして貰って集めた宝物。

二人にとってはビニールの花は人と見え方が違って宝物にみえたんでしょうね。一緒に食べていた方たちの花もお願いして貰って集めた宝物。

しかし次に帰った時にはその孫はもうビニール花には見向きもしなくなっていました・・・。

それでも、、いつまでもその箱は大事にとってありました。

そんな事を思い出すまで 「想像の翼」 は、時空を超えて飛んでゆきました。

『組長』くみちょう、ではなくて『そちょう』。

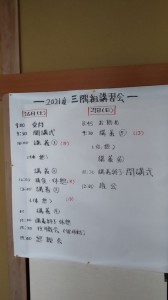

6月26日27日両日、西蓮寺を会場として本年度「三隅組講習会」(みすみそこうしゅうかい) 略称『組講』(そこう) が開催されました。

近隣の浄土真宗本願寺派寺院22ヶ寺で構成される「三隅組」において100年近く続く伝統の集まり。安居の様に毎年二日間僧侶が一か所に集まって机を並べて共に講師のお話しを聴聞する勉強会です。会場寺院は持ち回りですから、ほぼ20年に一回会場当番が回ってくるというわけです。

西蓮寺での前回はほぼ20年前、ご講師は龍谷大学教授・浅井成海先生でした。その前は私が学生であったほぼ40年前、ご講師は龍谷大学学長・二葉憲香先生でした。その前はわたしは全く記憶にありませんが大江和上だったということを聞いております。

当時の会場引き受け寺は大変でありました。お集りの30名ちかくの僧侶方のご接待が大きなツトメです。

初日朝から講義ですからお昼食、夜先生を交えての懇親会がありますので夕食・お酒の準備(普段中々お話出来ない講師先生と膝を交えて一杯酌み交わしながら、 当日の講義の事や自分にある思いを語り合う事は大きな楽しみであり大事な時間であったでしょうし、今もそうであります。)、汗流して頂くお風呂の用意、布団の準備。明けて二日目に先ず朝食の準備、昼食の準備、両日にまたがってお茶・茶菓子の用意・・・。

当日の講義の事や自分にある思いを語り合う事は大きな楽しみであり大事な時間であったでしょうし、今もそうであります。)、汗流して頂くお風呂の用意、布団の準備。明けて二日目に先ず朝食の準備、昼食の準備、両日にまたがってお茶・茶菓子の用意・・・。

とてもとても坊守寺族だけでは行き届きませんので、総代・婦人世話方に早朝から深夜までお助け頂いてありました。 いや、もっと前から。何せ20年に一度引き受けるのですから、この行事に合わせてトイレを改装したり庫裏を修復したり大掃除したりとかなり前々からのお待ち受けであったと聞いております。

時代は変わり、徐々に時代は変わり。

中々お手伝いをビッシリお願いするにも難しく・・歩いて集まるしかなかった頃とは違い僧侶方が車で来て下さるようにもなり・・。

昨今の色々な情勢を鑑み、現執行部提案により初日お昼食はお弁当、夕食懇親会は外に出て、宿泊は各々の思案にて二日目の朝のお勤めに会場お寺本堂に再集合、講義終えたら12時解散・昼食なし。 ということは引き受け会場寺院は食べ事・お風呂・寝具の心配なく、会場設営と駐車場の心配とお茶・茶菓子の準備のみになりました。

これなら、引き受けやすくなるお寺が増えると思います。よく思い切って御提案から、皆の承認まで進めて頂いたものだと感服しております。

この行事を続けてゆく! という事の為にご苦労ご心配いただきました。

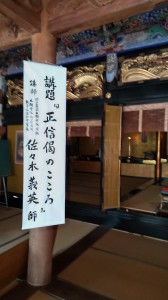

今回のご講師は本願寺派総合研究室長・司教の佐々木義英先生。 この時世、京都から島根に出向いての講義は憚られるとのお申し出にて「オンライン」にての講義に。≪ 正信偈のこころ ≫と題して、主に『十二光』のご講義をお願い致しました。

この時世、京都から島根に出向いての講義は憚られるとのお申し出にて「オンライン」にての講義に。≪ 正信偈のこころ ≫と題して、主に『十二光』のご講義をお願い致しました。

プロジェクターもスクリーンも持っておりませんし、何より接続関係に全く疎いわたしめ。組長・勝龍寺さんが機材全て運んでくださって、前日には執行部三役揃って接続・予行演習に来てくださいました。

ありがたし。 申し訳なし。

ありがたし。 申し訳なし。

総代・婦人世話方は数日前に清掃奉仕にお出で下さるし、前日には総代長が内陣佛華を立てに来てくださるし  、当日駐車場整理にまた総代が、姉や総代奥様は二日間冷たいお茶・熱いお茶が絶えないように走り回ってくれてありました。

、当日駐車場整理にまた総代が、姉や総代奥様は二日間冷たいお茶・熱いお茶が絶えないように走り回ってくれてありました。

何もしないといいながらも、やはり沢山の方々のお力添えを頂いてこの伝統行事をまた、勤めさせて頂きました。わたしが住職になって受けたのは今回初めてです。代々の住職・当時世話役方先達のご苦労を偲びます。

次は20年後・・・・。・・・・・生きていれば80歳・・ですか (笑)

春景色。

久しぶりの投稿になってしまいました。2月以来・・。

里のお寺は変わりなくいつもの通り花は咲いて、鳥は囀っています。

3月の春季彼岸法座も

4月の永代経法要も

4月の永代経法要も 、5月の降誕会も

、5月の降誕会も 例年通りお勤めさせていただきました。

例年通りお勤めさせていただきました。

毎回、県内外の新型ウイルス感染状況に心揺れながらではありましたが、人里離れたここまで折角お参り頂くのですから朝から夕方までのご聴聞を。そして、お昼食も用意してと。

お作り頂くお世話方細心の注意をはらい  、頂く皆さんもソーシャルデイスタンスにて黙食にて。

、頂く皆さんもソーシャルデイスタンスにて黙食にて。

本堂でもソーシャルデイスタンス、マスク・アルコール消毒はもちろんにて。

お座の後は毎回しばらく2週間くらいは気にしていたのは事実です。「ひょっとして、もしかして、お寺の法座が原因でどなたかが・・。」と。

法座開座が原因で体調をくずされた方は無かったようで、それに関してはホッと安堵しております事も事実です。 ( そういえば4月永代経法要のお供重ね餅、わたくし住職が初めて作りました!わたしが。 前夜の米研ぎ・水かしから成型まで。わたしが。 ・・なぜひとは、自分でやった事をやったやったと自慢したがるんでしょう。・・それにしても上手いでしょ!笑

前夜の米研ぎ・水かしから成型まで。わたしが。 ・・なぜひとは、自分でやった事をやったやったと自慢したがるんでしょう。・・それにしても上手いでしょ!笑  )

)

ご高齢の方中心にワクチン接種が進んでいる声を聞きます。気をもみながらでなく、法座を開けるお参り頂ける、皆で顔を合わせられる時が訪れることを願います。

鳥はいつものように囀り、

花はいつものように縁に触れ咲いて、縁に触れ散っている里のお寺です。

花はいつものように縁に触れ咲いて、縁に触れ散っている里のお寺です。

若きパワーを。

京都市立芸術大学のこの作品展にむけて日本画模写作品の裏打ち額パネル張り込み実習に数日通いました。

京都市立芸術大学のこの作品展にむけて日本画模写作品の裏打ち額パネル張り込み実習に数日通いました。 表装裏打ちに詳しい先生はもちろんおられますが、

表装裏打ちに詳しい先生はもちろんおられますが、 わたしは大きな作品を手掛けている学生の指導というか手助けというか・・。学生、前もって糊炊きして紙取りしての準備万端の上ですが何せ大きな作品。

わたしは大きな作品を手掛けている学生の指導というか手助けというか・・。学生、前もって糊炊きして紙取りしての準備万端の上ですが何せ大きな作品。 紙は水で伸びるし絹は縮むしひとつの作品に一日中かかります。

紙は水で伸びるし絹は縮むしひとつの作品に一日中かかります。 当然途中様々なトラブルあり長い長い時間をかけて描いてきた作品が果たしてこの先大丈夫なのかという不安と緊張の学生さんの表情を横にしながら格闘します。

当然途中様々なトラブルあり長い長い時間をかけて描いてきた作品が果たしてこの先大丈夫なのかという不安と緊張の学生さんの表情を横にしながら格闘します。 何とか上手くいく事を念ずるばかりにてわたしも刷毛をさばきます。 表具屋になるわけではなく画家絵師になられる方々で、また今画家絵師である方々ですが、作業中の表装四方山話はいつか何かにはなって頂けると思いながら。

何とか上手くいく事を念ずるばかりにてわたしも刷毛をさばきます。 表具屋になるわけではなく画家絵師になられる方々で、また今画家絵師である方々ですが、作業中の表装四方山話はいつか何かにはなって頂けると思いながら。

わたしの携わる作業は終わってからも細かいところはそこから何日も筆を加えられて作品展示の日を迎えられます。 あれから一体どうなったか・・どのように描き加えられて変わったか・・楽しみで楽しみで大学・京都市美術館の2会場に足を運びました。

数多く作品ある中でも、ご縁あった作品は光り輝いてグイっと前に出て来ます、

やはりそうです。そして驚かされました。あれからこんなに変わったのかと。どれだけ集中してコンを詰めて向き合ってこられたのかと。近づいて見つめ離れて見つめ近づいて見つめ・・みんな手元に置いておきたいくらいの画々を見届けて帰りました。

やはりそうです。そして驚かされました。あれからこんなに変わったのかと。どれだけ集中してコンを詰めて向き合ってこられたのかと。近づいて見つめ離れて見つめ近づいて見つめ・・みんな手元に置いておきたいくらいの画々を見届けて帰りました。

そしてわたしはまた、自宅工房にてひとり。若き方々のパワーを思い出しながら、老眼と付き合いながら、修復作業に精出します。

新年、阿修羅像。

新しい年を迎えました。大きく揺れ動いた昨年であったからこそ今年、穏やかな年である事を願います。

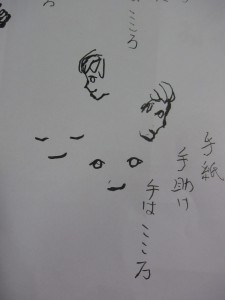

年賀状に「阿修羅」の姿を描きました。

阿修羅像で有名なのは奈良・興福寺の阿修羅像。三つの顔・六本の手という不思議な姿、正面の顔は少年が何か深く悩んでいるように眉をひそめています。お寺を出て美術館に立たれると一目を求めて長蛇の列が出来る人気ある像です。

説によれば、仏法を守る「帝釈天」軍と戦い続けている三面六臂の「阿修羅」一族。その王、阿修羅王。あまりに永く戦い続けている為に一体何が原因でこの戦いが始まったのか分からなくなっている苦悩をあらわしているのが、興福寺の阿修羅像の表情と。

仏法で説かれる六つの迷いの世界「六道」のひとつの『修羅』でもあります。

争いに明け暮れる世界。自分の思い通りにならない事ばかり。何もかも気に入らない事ばかり。何が原因か知らないけど腹が立つ・・・わたしが「修羅」になっている時です。ひとからはきっと修羅に見えています。

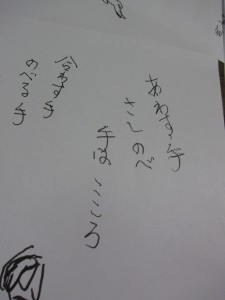

せっかく六本も「手」があるんです、素晴らしい事です。「手はこころ」と以前も書きました。手という文字がつく言葉はそれを「こころ」と置き換えられます。手紙・・こころのこもった紙、手弁当・・誰かを思って作ったお弁当、手伝う・・こころ寄り添わせ一緒に、手助け・手を貸す・手を尽くす・・・・。 そして手を合わす・・こころをひとつに合わせる。

人と人が出会うのがはばかられる世情。出会いたくても出会えない。

人を疑いの目、裁く目で見てしまう世情。裁かれる、疑われる。

合わせる手、さし伸べる手は 何本でも持っていたいものです。