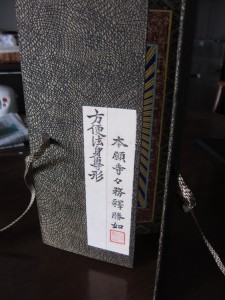

百代という大きさの阿弥陀如来絵像軸。( 竪・51、5cm × 横・18,2cm )

百代という大きさの阿弥陀如来絵像軸。( 竪・51、5cm × 横・18,2cm )

数十年前、本願寺から受けられたほとんど傷みの無い御軸。 新しくお仏壇を迎えられたのでしょうか、この度この御軸を下される事になったと。

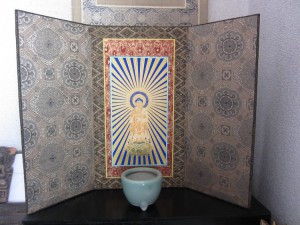

それでも、何年も手を合わさせて頂いた大事なご本尊。 形を( 三つ折り )に変え、持ち歩き出来る様にしてほしいとのご依頼。 高さも30cmにとのご指定。

高さも30cmにとのご指定。  ( 裏書き )も大事なので、どこかに付けてほしいと。 持ち歩きで擦れてしまってはいけないので、ここしか考えられません。

( 裏書き )も大事なので、どこかに付けてほしいと。 持ち歩きで擦れてしまってはいけないので、ここしか考えられません。

旅行等で宿泊される時もお部屋でお勤めできますね。 ・・・もちろん市販されている( 三つ折り本尊 )も色々な大きさのものがあり、はるかにお求めしやすいでしょう。 ( ご本尊に、高い安いと金額で考えるのは恥ずかしい事ですが・・。 )

かなり高くついても ( また言ってしまいました ) この絵像を! と言われるお心に共鳴いたします。 世界にひとつしかないご本尊と仕上がりました。

世界にひとつしかないご本尊と仕上がりました。

ちなみに。

絵像のまわりの裂地の間に水色(浅黄色)と黄色の細いスジがありますね、見えますか?

あれだけ細くとも正絹裂地を裏打ちして廻してあるのですが、本願寺派(西本願寺)ではこの2色。 大谷派(東本願寺)では、水色(浅黄色)と紺色の2色が正式なものと決まっています。

お仏壇があれば、覗いてみて下さい。 ・・・覗く・・失敬致しました。

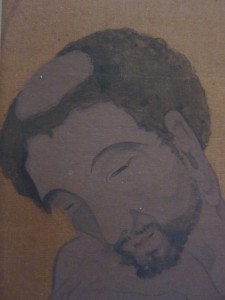

6年間の生死を彷徨う程の苦行でも≪ 悟り ≫の世界に入る事の出来なかった< ゴ―タマ・シッダ―ルタ >=< 釈尊・釈迦 >は、山を降ります。 苦行を共にしていた5人の仲間からは 『 あいつは堕落した。 』 と言われながらも、川で沐浴し村娘・スジャータの差し出した乳粥を食し菩提樹のもとに座し、静かに瞑想に入ります。 そして、あらゆるものの真実の有り様に目覚められ ≪ 悟り ≫の世界に入られました。

山を降りる 『 出山の釈迦図 』 は、有名な作もあります。 像もあります。

これは修行中か苦行を止める決意をされた時か・・。

菩提樹は描かれていませんし、岩に囲まれていますし。  あばら骨の印象強烈な座像を見た事がありますが、この画も随分やせ細っておられます。

あばら骨の印象強烈な座像を見た事がありますが、この画も随分やせ細っておられます。

しかし表情が苦行中とは思えず・・で、苦行を止めるという大きな決意を持たれた直後ではないかと。  絹本かなり弱っています、大事に修複いたします。

絹本かなり弱っています、大事に修複いたします。

余談ですが。

『 如来 』・『 仏 』は( 釈迦如来・阿弥陀如来など ) シンプルな( 粗末な )衣を身にまとっておられて、『 菩薩 』は( 観音菩薩・勢至菩薩など ) 冠・首飾り・腕飾りに美しい衣をつけて描かれ彫られていますね。 なぜか?

なぜか?

お釈迦様と重ねて現わされてきたからです。

≪ 菩薩 ≫とは≪ 如来・仏 ≫になる前の位です。 悟りをひらき次には必ず≪ 如来 ≫となる方を≪ 菩薩 ≫といいます。 お釈迦様は悟りをひらかれた時は粗末な衣でしたが、その前はどうであったか・・。

お釈迦様は、思い立ち苦行に入られるまでは≪ 釈迦族の王の子・王子 ≫としてカピラ城に暮らしておられました。 ≪ 菩薩 ≫の姿は、悟りをひらかれる前のお釈迦様の姿・ファッション( 王子としてお城で身に着けておられた姿 ) で現わされていたんですね。

・・・・・エラそうに言ってますが・・もちろん お聞かせ頂いたお話です。

すみません。

でも、そう思って拝見すると またひとつ 思いが深まりませんか?

『 私は千羽の鶴は折れませんので、描きました。 』

そう言って持って来られたと聞いています。 一枚の和紙に描かれた100羽の鶴、それが10枚。 ≪ 千羽鶴 ≫ ひょっとして、折るより大変だったのではないでしょうか。

本願寺広島別院に納めに来られた画を 額か軸に・・出来たら軸装に出来ないでしょうか・・とのご相談がありました。 『 申し訳ない、あまり予算は・・。 』 と。

広島で原爆被害に遭われたご家族がおられる方なんだろうか・・?

そうではなく、平和の願いをもって何かしたくて思い立たれたんだろうか・・?

作業しながら色々な想像が巡ります。

何にせよ、予算がどうあれ、ここは栗山表具の出番とばかりにこころよくお引き受けした訳です。 額装にすると保管場所にかなりのスペースが要りますから、思い切って軸装に。

別院に10幅並んだところをご覧になられたら、さぞかし喜ばれるだろうなあ・・と思うと、予定よりチョッと良い裂地にしたりして。

予定よりチョッと手を加えた表装にしたりして・・。

栗山の悪いクセです。