7月7日(日)の西蓮寺夏法座≪ 安居会 ≫の案内状制作。

やっと原稿あげました。

父の代から、暑中お見舞いを兼ねてご縁のお方に封書でお届けしております。

ひと言添える様にしておりますが、いつ頃からかここも 『 住職あれこれ 』といたしました。

今回の『 あれこれ 』。

「 子供の頃には4つあった季節がいつの間にか(暑い夏)と(寒い冬)のふたつになってしまった感じがします。あの春と秋はどこに隠れてしまったのでしょう?

『 夏炉冬扇 』(かろとうせん)という言葉があります。 暑い夏に暖かい囲炉裏、寒い冬に風を送る団扇。 辞書には「 時期はずれで無駄なもののたとえ・無用なもの・役立たず 」とあります。 この意味で四文字熟語として使う時は、なにやら淋しい響きがあります。 ・・・どうせ私は「夏炉冬扇」、今じゃダ~レも相手にせん・・・。

ところがこの言葉。 仏法で語られる時には意味合いが変わってきます。 「 たとえ今は必要とされない様に見えても必ず必要とされる時がくる 」ことの喩えと。 たしかに今だけ見ると、使わない不必要なものであっても、時がめぐり「 ああ、あって良かった。これこれ。 」と喜ばれると。 わたしに引き合わせると、「 何が起こるか分らない・と言われる程多くの人達と複雑なご縁で結ばれて生き生かされているわたしには、いつに時もこの先に、はかりり知れない≪ 可能性 ≫がある。 」 という事でしょうか。

さらに、もうひとつ突っ込んだ意味が説かれてありますが、文字数が足らなくなってきました。 続きは、本堂・ご尊前にて。

ご参詣、心よりお待ち申し上げております。 拝 」

さてさて、明日は早朝より島根を目指します。 封書表書き、虫鳥声に包まれる山寺にて 気合いを入れて得意でない毛筆で挑みます!

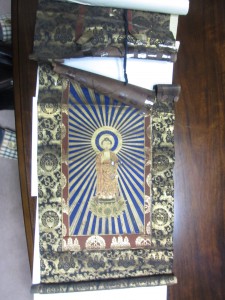

高校時代の同級生のご両親からの修復依頼。

高校時代の同級生のご両親からの修復依頼。

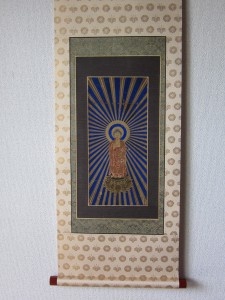

痛みの激しい阿弥陀如来本尊絵像軸、『 今は新しい御軸を掛けていますが、これはウチに伝えられているものなので必ず大事にするように、と先代から言われています。 』

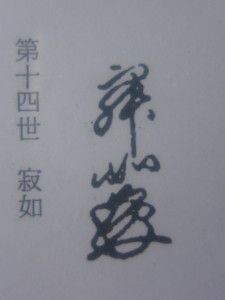

剥落が進み、裏書きも判別が難しいほど。 過去に一度修復されていますが、それでも破れてきたので糸で縫い合わせたりセロテープを貼ったりと、涙ぐましい ≪ 痕 ≫ が・・。 裏書きも可能な限り綺麗にして、頼れる先生の所に持参して相談したところ、本願寺14世・寂如上人の名と花押であると。

裏書きも可能な限り綺麗にして、頼れる先生の所に持参して相談したところ、本願寺14世・寂如上人の名と花押であると。

寂如上人、1662年(寛文2年)父・13世良如上人急逝により、12歳で本願寺門主に。( 江戸幕府でいえば4代・徳川家綱のころですね。 ) 数々の大きな業績を残され1725年(享保10年)ご往生。

ざっと300年前のご本尊。 あの当時のことです、新幹線もバスもありません。何週間もかけ歩いて歩いて京都本願寺から島根石見国まで来られました。距離は今も変わりはありません、ほぼ500kmです。 感激をもって迎えられ、お祝いの< 入仏法要 >が勤められたでしょう。 何十年も百年も手を合わす生活をする家族と共にあり、そのうち御軸の傷みが出てきたので修復され綺麗に丈夫になって帰って来られました。 そしてまた何十年百年たち、あまりの痛みに申し訳なく 新しい本尊絵像が迎えられ、この本尊は巻いて箱に納められお仏壇の引き出しに。 『 必ず大事にするように。 』との言葉とともに何十年百年。

保存しやすい様に軸を大きくしました。 もちろん大事な裏書きも。

代々の方々の ≪ 手を合わす生活をしてくれ ≫ との思いが今又新たに。

息子・栗山廣大が ≪ 本願寺新報 ≫ 6月10日号 にインタビュー掲載されました。

息子・栗山廣大が ≪ 本願寺新報 ≫ 6月10日号 にインタビュー掲載されました。

毎月3回発行、全国一万ヶ寺の本願寺派寺院や年間購読されているご門徒の皆さまのもとに届けられています。

テコンドーの国際大会 ( 68kg級 ) で優勝した彼。

毎日随分走り込んだり、道場に通ったり、生来の固い身体を柔らかくするのに難儀している姿は見ていました。 小・中・高とやり続けたバスケットボールよりも強い意志で取り組んでいる様子も見ておりました。 島根に帰山の時に限って大会があるようで、一度も応援観戦した事はありません。 録画したものは見せてくれますが、激しいもんです。

一年前、得度し僧籍のある彼ですが、掲載記事の最後に 『 将来は警察に。 』 とあります。

それもいいでしょう。

そういえば、数年前 凶器を持って女性を追いかけている男を追いかけ、立ち向かっていった事があります。 なかなか出来ない事です。

何の仕事をしていても僧侶です。

誰にとってもそうですが、僧侶にとって どんな経験も無駄な事はひとつもありません。 無駄な時はひと時もありません。

彼にしか出来ない経験を通して自分を見つめ・仏法に問い。 後々、自分のなかだけでなく それを人にも伝え。 そう、わたしが経験していない事、わたしに見えていない事を 仏法を通して教えてくれる事を楽しみにしております。