あれは2年前でしょうか。

若夫婦とも娘の友人である広島のお寺の表装仕事を頂きました。 納めに行った時、長男ご出産との事を聞いていたので、お祝いを持って行きました。 日本酒、一升。

『 日本酒一升って! よろこんでもらえてるん? 』 と娘に笑われた事です。

いやいや、皆さん。 ただの日本酒ではありません。

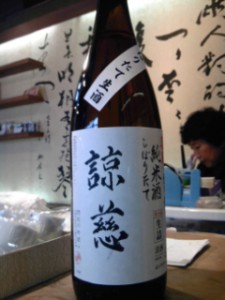

京都・伏見・北川本家 ( 富翁・が有名な造り酒屋 ) の作りたて量り売りの店 《 おきな屋 》 にて、その場で瓶詰してもらう。 それだけでも好きな者にとっては垂涎ものですが。  その上、何より ここだけのサービス。 < 自筆のラベル > を貼ってくれるサービス。 色んなお祝いに趣向をこらした文言をシタタメテ、一升瓶担いで出向いておりました。 到着するのは数時間後。 お酒そのものは、その場で呑むのが一番いい冷え具合で 最も美味しいのですが、そこは仕方ありません。

その上、何より ここだけのサービス。 < 自筆のラベル > を貼ってくれるサービス。 色んなお祝いに趣向をこらした文言をシタタメテ、一升瓶担いで出向いておりました。 到着するのは数時間後。 お酒そのものは、その場で呑むのが一番いい冷え具合で 最も美味しいのですが、そこは仕方ありません。

その酒のウマさは言わずもがな、筆を持ち 自分で好きにラベルに書けるのが、面白いんです。

長男ご誕生、そのお祝いのラベルには、誕生の男の子の「 名前 」 を ド~ん と書いてのプレゼント。

『 こんな銘柄のお酒、あったんですか!? 』 と言ってもらえたよ! と娘に言いましたが、そりゃ そう言うよ と不審がられていました。 お父さん、若いひとには もっとオシャレなプレゼントを・・と・・いう事・・かな?・・。 そうか・・ そうだなあ・・。

それからしばらく経った 昨日。 その彼から娘に一本の電話が。

『 次男が生まれた。 お金は払うから、次男の名前のお酒を世話してくれないか。 』 と。

『 ほら、見ろ~~~!! 』 『 よろこんでもらえてただろ~~! 』 鬼の首を取った様な・・というのは、こういう事をいうんだなあ・・と思いつつ 叫びました。

そこで、桃太郎の様に勇んで かのお店に参りました。 そして ラベルにお名前を ド~ん と書いてきました。

もっと字が上手かったら良かったのでしょうが、そこは 思いっきり目を瞑りましょう。 瞑って下さいね。 世界でたったひとつの祝い酒です!

1月31日午前9時すぎ、大谷本廟は小雪が舞っております。

島根から大阪に出ておられたご門徒さま。 昨年12月にご往生され、今日は尽七日( 四十九日満中陰 )法要。 大阪をはじめ愛知・和歌山・滋賀からご親族が、ここ大谷へ集まられました。

人数に応じて大小3部屋を 一時間お借し頂けます。 100名以上入れる部屋から20名の部屋まで。 ( 事前予約と一万円以上のご懇志が必要ですが、ここでゆっくりお勤め出来る場所を提供して頂ける事は、有り難い限りです。 )

今までにも何度かお世話になりましたが、今日は20名が入れる和室礼拝堂を。

係りの方にご案内頂いた部屋はすでに暖房で暖められています。 お華も立ててあり、和蝋燭に灯をあげて下さり 焼香香炉に炭を入れて下さり、貸し出し用の「 聖典 」を出されたところで わたしが持参しているのに気付かれ 『 ご持参でしたか、ありがとうございます。 』 との言葉を残して引いていかれました。 ・・・ご丁寧に ありがとうございます。

衣体を着け、三奉請・表百・仏説阿弥陀経・ご文章、そして15分程のお話を。 片づけ終えて部屋を出る頃、ちょうど1時間。

受付を済ませていたので、そのまま祖壇 納骨へ。 何家族かの方々と一緒に私もtお勤めに会い、焼香。 みなさまと一緒に明著堂まで歩いて進み、合掌しつつ ご納骨を見届けました。

『 この後、お食事をご一緒して頂けませんか。 』 とのお言葉に甘えて、ご一緒。

その席にて、あらためて お一人お一人のお名前と間柄をお聞きいたしました。 お一人お一人、眼差しを合わせ ニコヤカに ご挨拶頂きました。 なにやらお互い、急に存在が色濃くなったような・・・。

《 名前 》 。 《 名前を知る 》 《 名前を知っていてもらう 》 。

知らない人ではありません。知っている人であり 隣に座っているのですが、「 名前を知っているかいないか 」 ・「 名前を知っていてもらっているかいないか 」 は、大きな違いがある事を あらためて思いました。

未だもの言えぬ赤ん坊に、まず 伝えるのも 《 名前 》 。 その子の名前ではなくて、その子に呼んでもらう 《 自分の名前 》 でした。

「 南無阿弥陀仏 」 も お名前 でした。

1月16日、当山御正忌法座。

例年より暖かいとはいえ、ストーブ・火鉢 を見つけると、その側に座り手を伸ばして、しばらくはその火を見つめてしまう寒さ。

『 唯信鈔文意 』 の中に親鸞聖人は「 浄土 」を実に沢山の言葉であらわし伝え様とされてあります。

「 安養 」 という 「 蓮華蔵世界 」という 「 涅槃 」という 「 滅度 」という 「 無為 」という 「 安楽 」という 「 常楽 」という 「 実相 」という 「 法身 」という 「 法性 」という 「 真如 」という 「 一如 」という 「 仏性 」という 「 仏性すなはち如来なり。」・・・と。

「 浄土 」 と「 如来 」はひとつことである、とお示しです。

「 浄土 」 にうまれる・「 浄土 」が開かれるという事は、「 如来 」に目覚めるという事にほかならないのでしょうか。

そして続けて 「 この如来、微塵世界にみちみちたまえり、すなはち一切群生の心にみちたまえるなり。 」 と。 この私にも 「 みちたまえる 」 と・・・。 わたしのいのちをささえ続け、わたしに大事な事を叫び伝え続けて。

「 阿弥陀仏は光明なり。 光明は智慧のかたちなりとしるべし。」 と示されつつ、光明であるが故に 「 色もましまさず、形もましまさず 」 と。 光は「 見る 」 ものではなく 「 見せる 」 ものです。 わたしの内のわたしでは知り得ないありのままの有り様を 「 見せる 」 はたらきです。 その光はまた 「 無碍光と申す」 と。 《 阿弥陀仏 》 は 《 無碍光仏 》 であります。

『 碍 』 。 さわり・・邪魔・・。 深遠なる教えのほんのひとつの受けとめですが。 わたしに起こる日々の様々な出来事、嫌な事・辛い事・嬉しい事・めんどくさい事、嫌いな人・好きな人、怪我も病気も老いも 何もかもその全て 「 邪魔 」 なものはひとつとして無い!・・・あればこそ気付く事がある・浅き頭の私にも考えさせられる事が生まれ出てくる。 それら全てがあって私であり、決して 「 邪魔 」 にも 「 無駄 」 にもさせないはたらきだからこそ 光明である 《 無碍光仏 》 。 またを称して 《 阿弥陀仏 》 と申すのでしょう。

本堂でそんなお話をしておりましたら、80を超えたあるおじいさんの声が。

『 よう言われておる。・・・・・あんた、邪魔だ と・・・家のもんに よう言われおる。 』 と、さびしそうに少し笑いながら。

『 まあ! そんな事を言うヤツ・・・・ぶちのめしてやりんさい! 』 (笑) と言いましたが、そういう訳にもいかないでしょう。

『 「 邪魔だ!」 というひとが、可哀想だけど 「 魔物 」 になっとるんよ。 おじさん。 』 と付け加えると みんなと一緒に声を出して笑ってもらいました。

《 あなたは どんな時も 「 邪魔 」 ないのちの時も、「 いらない無駄 」 ないのちの時もありません。 》

とのわたしへの叫び声も、 《 無碍光仏 》 との名前に聞かせて頂きます。

山寺にとっては、沢山の方々のお参り。 感謝を。

一人一光。 それぞれにそのひとだけの光が、と。 《 無碍光仏 》 のひかりは ひとりの大きな光ではなく、 一切諸仏 ( お参りの笑顔をも含めて ) の光を全て集めての光である・・・・との言葉を重ね合わせて 深く感謝を。