そう言えば御正忌前日の15日、久々に旧友《 金 珉 》氏に会いました。 それも島根・三隅町に来た彼に。

数日前電話があり 『 15日に韓国の先生と一緒に三隅町の和紙工房を視察する事になりましたが、居られたらご一緒しませんか? 』 と。

法座の準備で、出ている場合ではないのですが、遠方から折角近くに来るんですから・・・。

忙しい彼ら( 金珉くんと、韓国国民大学 林産生命工学科 製紙工学教授・金亨振氏 ) は前日は岐阜の美濃紙工房を視察して深夜に島根入り。

この日中には大坂に移動して翌日には韓国に飛ぶとの事。 いそがしい いそがしい・・。

島根県三隅町の≪ 石州半紙 ≫は重要無形文化財、そしてユネスコ無形文化遺産にも指定されています。

江戸時代には多くあった紙漉き場も数少なくなっていますが、公からの紹介をとりつけ訪れたのは伝統工芸士・西田誠吉氏の西田和紙工房。

西蓮寺から車で10分のところなのに、わたしも初めて お邪魔しました。 表具に携わるものとして非常に興味深くあるのは当然ですが、子供の頃祖父・父が≪ 楮 ≫を栽培出荷して代価に和紙を受けていた事を思い出し、感慨深くもありつつ・・・。

西田氏の惜しみなく製造工程を見せつつ詳しい説明をして下さる事に感謝しながら ( この寒い時期が一番忙しい時期なのに )、これまたベテラン職人のおばさんの使い込んですり減った包丁の美しさにも見惚れます。

ステンレス乾燥の品もあれば、文化財修復現場からの特注漉きで天日干しのものもあり、 その違いの説明などに、いちいち唸らされた数時間でした。

彼らも求めましたが、数種類の和紙を求めたわたし。 裏打ちに使うのが楽しみです。

先の西本願寺の御影堂内部修復 の際にも、ここ石州から数万枚和紙が納められたとの事。 知りませんでした。 今度、本山にあがる事あらば、三隅の風土がこの下に張り込められてここを護ってあるんだと胸にしつつ、御内陣・襖を見つめます。

月日の経つのは早いもの。 もう1月も過ぎようとしています。 『 あれこれ 』への前回書き込みから一か月が経ってしまいました。

年末年始を例年通りに西蓮寺にて迎えさせていただき6日に一度京都に出ますが、16日の御正忌法座の為14日には帰山。

みなさまと久しぶりにお会いした感の法座の翌日17日、鹿児島に走りました。

みなさまと久しぶりにお会いした感の法座の翌日17日、鹿児島に走りました。

薩摩川内市のお寺を訪ね、その晩は鹿児島で一泊。 翌18日、天気良ければ景色楽しめるのにと思いながら小雨の中島根に走ります。

西蓮寺にて一泊して、翌19日京都に走ります。この日の浜田道は猛吹雪、5メートル先も見えない中での走行、久しぶりに < 白い恐怖 > を感じました。

西蓮寺にて一泊して、翌19日京都に走ります。この日の浜田道は猛吹雪、5メートル先も見えない中での走行、久しぶりに < 白い恐怖 > を感じました。

そして三日後の22日またまた島根へ、23日の法事を勤めてその足で広島に。 一泊して、24日の用件を済ませて山陽道を一路京都へ。 23日も中国山地は雪でしたが、まだ走れるうちに走っておいて良かったです。 24日も私が走った後で荒れに荒れ、山陽道でさえ通行止めになる程の大雪。 京都は寒い位で、白いものはほとんど無く、狭いと言われながらも日本の広さを感じます。 雪災害の映像を目にし、〈 岡見は断水 〉 との電話の声を聞き、ここに居る申し訳なささえ感じていた数日です。

さて、31日には鳥取市に走る予定であります。その日のうちには帰京しますが、はたして雪はどうでしょう。

今年もどうやら走り続ける一年と予感させる幕開け。 決して無理なく、 《 出来る事を 出来る時に 出来る様に 》 させていただきましょう。

みなさまに、 『 本年も よろしく お願い申し上げます。 』

実に久しぶりの書き込みです。 ひとつには、パソコンの調子が悪く漢字変換するたびにフリーズしてしまうという、恐ろしい病にかかっていました。 何とかいたしました。 祝!回復!

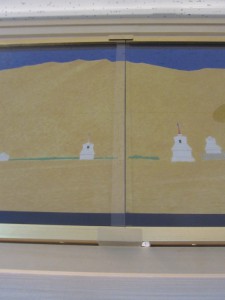

このところ表装で頭を悩ませていた仕事がありました。 それは15mの巻子仕立て絵巻を額装にして、大阪の寺院の納骨堂壁面に設置するという大仕事。15m・・・長い長い超大作。 日本画家・畠中光亨氏が描かれた『 仏跡巡礼絵巻 』。

インド方面から砂漠を渡り長い長い光景が繊細に描かれてあります。

如何にしてしっかりしたものに仕上げるか、額装の師匠である堀田さんに相談しながらの作業。 先ずつながれてある170cm×45cm・9枚の画を外して9面の額にして並べる事とし。

如何にしてしっかりしたものに仕上げるか、額装の師匠である堀田さんに相談しながらの作業。 先ずつながれてある170cm×45cm・9枚の画を外して9面の額にして並べる事とし。

さて大変です。かなり大きな土台9枚を骨から作り下張りを重ね重ね・・随分時間がかかる作業。そして金箔を張ったものにするとのご依頼の縁の心配。 アクリルを入れるのですが、暑い時期には0、03%のびるものが連なるとかなりの事に・・その対策。 絵巻ですから連なって見えなくては意味がないので縦の縁は無いものにしなくてはなりませんが、さて如何にして・・。 その強度は・・。 重量に耐える額受け金具が打ち付けられるように、施工会社とも相談を重ね・・。

![002[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2015/12/0021-300x225.jpg)

何といっても不安だったのは、現場に行き何度も何度も測り計算したのですが、果たして計算通り設置出来るかという事でした。 計算では正面にきっかり7枚の額が並べられるはず、その余裕僅か3cmしかない・・。

これも奇跡的なことです。 画を途中で切ることなく、つながれてある個所を外して額にして並べようとしたら、何と壁面ほぼピッチリ。 驚きですが、果たしてホントか? やってみたら僅かに1cm長くて入りません・・なんて事はないか・・。

夜中に目が覚めあれこれ考え眠れなくなったり、気になっているんでしょう、朝早く目が覚めてしまったりしていました。

そして昨日。 師匠の堀田さんと助っ人に頼んだ弟の淳之と3人で早朝からいざ設置。

いきました! 上手くいきました! 完璧です。 計算通り、いやそれ以上の出来です。

ご依頼の老僧にも見ていただき、お喜びのお言葉を頂きました。恐縮です。

堀田師匠に淳之、ありがとうございました。 祝杯ものです。 ゆっくり 心痛なく眠れます。 いい勉強をさせていただきました。 ご老僧、ありがとうございました。