4月8日、西蓮寺永代経法要。

ご講師に三隅町芦谷の善徳寺( 真宗大谷派 ) の河野恵嗣師をお迎えして。  血縁あるお寺、先代も先先代も本堂でご法話を頂戴した事を憶えています。 わたしより数歳若き恵嗣師も、父が存命中に一度来講いただきました。 もう8年くらい前でしょうか。 その時のお話の内容は実に新鮮にて、未だ言葉が残っています。

血縁あるお寺、先代も先先代も本堂でご法話を頂戴した事を憶えています。 わたしより数歳若き恵嗣師も、父が存命中に一度来講いただきました。 もう8年くらい前でしょうか。 その時のお話の内容は実に新鮮にて、未だ言葉が残っています。

今回実に楽しみにお迎えいたしました。 ゆっくり聴聞させて頂きました。 後々、おそらく度あるごとに思い出しながら、何年もかけてじっくりと味わう事になろうと思います。  ありがとうございました。

ありがとうございました。

そしてもうひとつの楽しみ。

広島から娘嫁ぎ先・永光寺若院・聖法さんが 来寺、午前・午後と内陣出勤頂きました。  『 西蓮寺にはお邪魔した事はあっても、法要のご縁にはあった事がないので是非。 』 と言ってくれまして、早朝娘と孫を乗せて広島を出発し9時にはお寺に入ってくれました。 さすが、声明のプロフェッショナル。 本堂が喜んでいます。

『 西蓮寺にはお邪魔した事はあっても、法要のご縁にはあった事がないので是非。 』 と言ってくれまして、早朝娘と孫を乗せて広島を出発し9時にはお寺に入ってくれました。 さすが、声明のプロフェッショナル。 本堂が喜んでいます。

永光寺さまよりは仏華と供菓、恐縮です。 仰るように午後の休憩時にお下げして、参詣の皆さんに頂いていただきました。 ありがとうございました。

あらためて思いますが。 お寺に小さい子のいる風景というのは、いいもんですねえ。

お母さんと一緒に出たり入ったり。 遠くに声が聞こえたり。

わたしも子供の頃、お座の最中に境内で近所の友達と大騒ぎしていて、本堂から出てきたおじいさんに叱られたもんです。 ・・・これはあまりいい風景ではありませんか?

当時の風の匂いまで思い出します。

一期一会の法縁の一日。

ご参詣のみなさま、お手伝いのみなさま。 誠にありがとうございました。

『 そうじゃねえ・・。行ってみようか。 』

3月26日、益田市・浄本寺さま 永代経法要のご縁。 何度か布教のご縁を頂いている浄本寺ご院家は、京都学生時代、一年間同じアパートで暮らした後輩でもあり。 母同士も仲が良く、以前からお世話になりっぱなしのお寺。

普段法座を開いていても、台所世話等々でなかなか本堂に座って聴聞出来ないのが坊守。 座れても最後の一席くらい。 話すのが息子といえども、この度お参りして一度みなさんと同じく朝から夕方まで座ってみてはどうか。 長く人前で座っているのはシンドイだろうし知人もいなくて気も使うだろう。 お忙しいから仲良き老坊守さんとはおしゃべりは出来ないだろうけれども、ご縁深きお寺、行くなら車に乗せて連れて行く。 と、前日夜に母に話したら『 そうじゃねえ。 』 と。 同行決定。

雲一つない快晴。 若坊守さまから親しくご接待を受け居心地良く、朝座を待つ。

ご院家、元気そうで何より。 本堂に出ると多くのご参拝。 美味しいお昼食をご院家と楽しく。 そこに、若坊守さまに連れられて高校生を頭に3人のお子さんがわざわざご挨拶に。

すべてのお座終えては、老坊守さまにお茶を出して頂きながら久しぶりに暫しの時間。

車のドアを開けるとかなり待っていたであろう母。

お寺に帰り夕食時。 どなたにもそんな事は聞かないけれども、身内であるので後学の為とも思い、聞いてみる。

『 一日通して色々長く話したけど、何の話が耳に残った? 』 (私)

『 色んな知らない方まで話しかけて下さって、良かった。 』 (母)

『 ・・・・・・・・・・・ 』 (私)

もうお彼岸の頃を迎えました。 3月21日、西蓮寺・彼岸会法座。 お天気は良かったもののまだ寒いこの日、早朝9時半から夕方4時まで。 最年少小学校5年生から、90を目の前にのお方。 3キロを歩いてのお方から、遠方は出雲市から。 おひとりおひとり、ご縁の全てが整って参集して下さった方ばかりです。 共々に仏法聴聞の一日をご一緒させて頂きました。

お天気は良かったもののまだ寒いこの日、早朝9時半から夕方4時まで。 最年少小学校5年生から、90を目の前にのお方。 3キロを歩いてのお方から、遠方は出雲市から。 おひとりおひとり、ご縁の全てが整って参集して下さった方ばかりです。 共々に仏法聴聞の一日をご一緒させて頂きました。

今わたしたちが目にさせて頂いてある[仏像][絵像]の無かった2500年前の頃の[仏足石]のお話。 学生時代、千葉乗隆先生からお聞きした[十牛図]のお話。

40分のお話4回の中には、さまざまなお話が行ったり来たり。 すっかりお顔なじみの皆さんという安心感か甘えか、急に思い出した話をしてみたり思わぬ方向にどこまでも進んで帰りにくくなったり・・。

それでもこの日の大きいテーマは忘れてはいませんでしたよ。 『 従果向因 』 。

法座。 ご聴聞はもちろん尊い事ですが、皆で頂くお昼食も大事な時間。  40分近くあるお昼休憩の火を囲んでの談笑も温かい大事な時間。

40分近くあるお昼休憩の火を囲んでの談笑も温かい大事な時間。  皆さんが作ってくださる聴聞の場である事を感じます。

皆さんが作ってくださる聴聞の場である事を感じます。

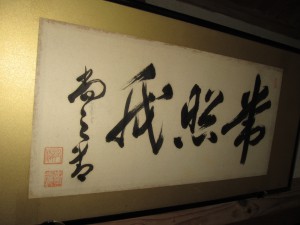

お話の最後に、父がカレンダーの裏に書いて坂下掲示板に張っていた墨書を数枚 ご縁に広げながら。 彼岸会前夜に書斎の隅から見つけました。 丸められた沢山の掲示伝道の書。

わたしなど掲示板から外したら、坂道を上がりながらくしゃくしゃにして終わったものとして捨ててしまっていましたが、残していたんですね。 残っていればまた誰かのこころに映る事もあると思っていたかいなかったか・・。 ともあれ、この度数年経ってまた現れ出でたわけです。

そのうちの一枚。 『 有難いから 感謝するのではない。 感謝できる事が ありがたいのだ。 』

この一日のお話全体を通して、みなさまと味わわせていただきました。 ようこそ、ようこそ。