昨日の日曜日、島根 三隅町の大谷派のお寺に お話に行って参りました。

御正忌法座です。 宗祖親鸞聖人のご命日にあわせての法座です。 本願寺派は新暦をとって 1月16日にお勤めしますが、大谷派は旧暦をとっておられるので 11月28日にお勤めされている訳です。

午後の席の前半40分をお話し終え 『 ここで 少し休憩させていただきます。 』 と言ったとたん、本堂中に私の10倍位 大きな声が鳴り響きました。

『 さあ! 32番です。 いかがですか? ありますかあ~? 』

え…な 何事。 『 お次。 56番! 』 …だから 何?

理解するまでの数秒間の 長かった事。

そういえば、お寺に入る時 近くで <なんちゃら祭り>って にぎやかに やっておられました。 法話中も 神楽のお囃子が トンテケ・ピーひゃら 聞こえていました。 お話に熱中していたのか 途中から気になっていませんでした。 どうやら、ビンゴ大会が始まったようです。 <ため息>

その使っておられる マイクの周波数か機器が、お寺のものと一緒のようで 本堂のスピーカーから大音量で聞こえてきたんです。

目を閉じて聞いておられた おばあさん<寝て??>は、ビックリです。

さっきまで ゆったりお話していたお坊さんが 突然 はじけたんです。 『…それでは 休憩に…。 はいい! 32番! どうですかあああ! 』 『 元気ですかあああああ! 』 みたいなもんです。

お願いですから、そんな顔で私を見ないで下さい。

今にして思えば、こちらの声も 祭り会場に入る可能性もあったんでしょうか。

負けずに 大声でお話すればよかった。 いや、かえって しっとりと…。

『はい、揃いましたか。おめでとうございます。!…静かに 手を合わせましょう。 なんまんだぶ、なんまんだぶ。』

会場からお寺に来て頂けたかも。 機転のきかない坊主です。

広島に行って来ました。

京都から車で日帰り 往復700km、娘と二人旅。

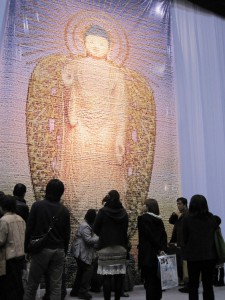

何としても 会場に掛けられるという 縦9メートル・横5メートルの < 阿弥陀如来絵像 >を実際にこの目で見て…いや、お遇いしたくて 走りに走りました。

なぜって、スゴイじゃないですか!

阿弥陀さまは、< 色もなく形もましまさず 言葉にお喩えする事もできない > 私たちの この目では見えるはずのない < ちから > そのもの。 でも、私たちの いのちの働きの中でお遇いする事はできます。

阿弥陀・というお名前は、< はかりしれない いのち > という意味なんです。 そして、その仏さまのお姿・光には 無数の仏さまがまします……と 説かれてあるんです。

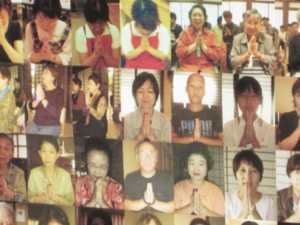

広島・春秋会の方々が 『合掌する人の姿で 阿弥陀さまの絵像を描きたいんです。 お写真を撮らせて頂けませんか?』 とお願いしながら走りまわられました。 そして、3万人もの いのちであらわされる仏さま。

まさしく < はかりしれない いのち > を伝えんが為に あらわれられたお姿ですよ。

お遇いしにいかないって事はないでしょう!

行ってよかったです。 またお遇いするかもしれませんが、

行ってよかったです。 皆さま、ありがとうございました!