昨日は、神戸に行ってまいりました。

目的は幾つかありましたが、まず JR兵庫近くの <光明寺> にて 豊島学由先生の法話会があるとのことで。

先生には 平成元年に 随分お話を聞かせて頂く機会があって以来、数年に一度のペースで お話を聞かせて頂いています。

光明寺の 山西住職から、8日に先生を招いてお話して頂く・・との聴聞お誘いのご連絡をいただいていました。

ところが ワケあって、お寺に着いたのは 終了予定の 4時をまわっていました。

ガラス越しに 恐る恐る本堂の中を覗くと、まだ お話中の様子。

しかし、いくらなんでも もう 終わる時間。 入ったとたん 終わる気がする。

こんな時間に入るなど 大変失礼な事。 どうする・・・いっそ 外で終わるのを待つか?

『え~~い!』 ガラっ・・・

入りました。

・・・数人の方の チラリ との視線を受けつつ、一番後ろの いつでも 走って逃げだせそうな椅子に座りました。 先生は 何事もない如く お話されています。 10分程で 『 えらい 時間超過してすんませんでしたなあ。 』 と本堂を後にされました。 なつかしい喩え話を一つだけ聞かせてもらいました。<床屋のひげそり>・・・・何度きいても、ああ そうだなあ・・と感じてしまうから 不思議です。

平成元年に共に学んだ、宮里さん < 兄さんのような ご住職。そういえば 年末すこし体調をくずされていて、ここで出会い 快気祝いをするって事も 大事な今日の目的 > が、 『 おい、栗山。先生に挨拶に行くぞ。 』 と。

控えの座敷に歩きながら 宮里さん。

『 さっきの 最後の喩え、お前の為に話されたんやで。 あれ 今日 2回目やったんやで。

お話の最初の方に 1回、 もう皆には話されとったんやで。 』

・・・そうか~。 遅れて来て 何にも聞けなかった 僕の為に一言だけでも と・・。

やっぱり 先生 あったかいなあ。 と思いながら襖を開けると 待っておられたかの様な 先生がおられました。

さて、この 光明寺の山西さん。

住職・布教使・園長と お忙しいんですが、<お茶会法座>ってされてるんです。

法話の間に 数人づつ 茶席に招いて お抹茶を。 素敵でしょ。

楽しみにされてる方が多いそうです。 光明寺ホームページに お写真が沢山あります。 よろしければ。

http://koumyouji.org

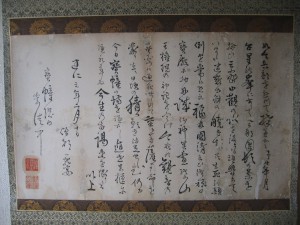

京都・専応寺の中路先生からのご依頼で古書を修復軸装しました。 < 建仁元年 僧都 範宴 > とあります。 宛先は < 宝幢院 学侶 中 >。

京都・専応寺の中路先生からのご依頼で古書を修復軸装しました。 < 建仁元年 僧都 範宴 > とあります。 宛先は < 宝幢院 学侶 中 >。

< ・・・・頑魯にして未だ迷惑出離の暁を知らず・・・・今夜この観音の宝前に通夜せしめ・・・・>

<範宴>とは、親鸞聖人。 建仁元年、六角堂で観音菩薩の言葉を聞かれた聖人が、比叡山を下り 法を求めて 法然上人のもとへ行かれる決意を固められました。 その決意と別れの挨拶を それまで共に学んでいたお仲間に綴られた お手紙です。 < 今生の拝謁これを限りにそうろう > ・・・もう、ここに戻りお会いする事はありません・・・と。

本物? いえいえ、本物だったら 驚きすぎて 今頃まだそこら辺りを 走り廻っています。

専応寺の 先先先代ご住職が 書き写されたものです。 <ゆうに 100年以上は前ですね>

聖人が このお手紙を ホントに書かれてあったかどうかは 分かりませんが、布教の場で語り続けられてきたのは確かです。 もっとも、浅学の私は このたびのご縁で はじめて 中路先生に教えてもらったのですが・・(苦笑)

中路先生とは 30年前にお会いして以来、出会う度に さまざまな事を 教えて頂いています。

佛教のこと・書のこと・画のこと・敦煌シルクロードのこと・故事にまつわること・・・その知識の広さといったら・・。

そのうえ、クセのある文字で書かれた 古文書を読まれる事においては、私が知っている方の中では No・1です。 読めなくて困った時の 最後の砦、感謝しております。

この度にしても 預かる時と 納める時に、この書を前にして ふたりして色々お話しました。

話は あっちにいったり こっちにいったり・・・楽しい時間です。 ( わたしだけ・・?)

もしかしたら 聖人は この様なお手紙は書いておられないかも知れないです。 仏法を伝える布教の場で その情景とどれだけ大事なご決断であったかを伝えたいが為に、生まれてきた伝説かもしれません。

わたし達にしてにても 日常生活の中で 事実だけを並べて喋っているわけでなく、大事な事をつたえる為に 色んな喩えを言葉にして、それでも なかなか伝わらなくて 難儀している事があるなあ・・と。

これを書かれたご住職、この書を本堂でみなさまにお見せしながら 親鸞聖人のご一生のお話をされていたんでしょうね。 大先輩です。

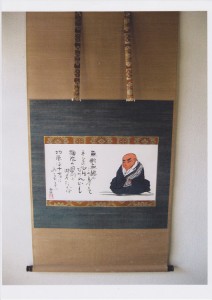

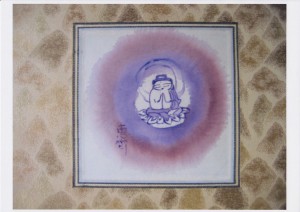

なんとも あたたかく、かわいらしい仏様でしょう?

なんとも あたたかく、かわいらしい仏様でしょう?

カレンダーや 本願寺の出版物の挿絵を見ていて、何十年も前から 那須先生の画が とても好きでした。 気になっていました。

先生の挿絵があると、むつかしいお話が書いてあっても なんとなく す~と 読めそうでした。

まさか お遇いしてお話ができる日がくるとは思っていませんでした。 表装をはじめてから お出会いしたものですから 画や表装について色々なお話を 興味深く聞かせて頂くことができました。 大阪の真宗寺院のご住職でもあり 布教使でもおありでしたので、私も僧侶であるとわかると そのお話は <法を伝える> という事にまで広がっていきました。

『 昔からあるような 決まり切った単語と言葉で 話しても、人には全く伝わらんで。

立派な話にならんでも・・ 難儀でも 自分の言葉を探して 話せんとなあ。 なあ。 』

大きな目が 恐かったです。 先輩に頂いた言葉は 今の私にしみ込ませているつもりですが・・なんと仰るでしょう? どうですか?

ご法話を 直に聞かせていただいた事はないのですが、探究社から出ている おそらく たった一冊書かれた 『 行雲流水 』 という本を読ませていただきました。 やはり ちょっと変わった・・・失礼、いや 鬼気迫るというか。

先生の画には あたたかい画だけでなく 恐~い画も沢山ありますが、なるほど こういう事ですかと 今でも たまに開いて頷いています。

もう何年になるでしょう。 滋賀県のお寺での布教の後、自転車で散歩に出られ 川に落ちられて そのままお亡くなりになったと聞いた時には、声も出ませんでした。

ホントは、海外で個展を開かれるほど <油絵> が専門で、ダンデイーで いつも画帳を小脇に抱え、<落ち葉を拾って 小さな仏様の画を描き 隣におられた女性にプレゼントしたり> 顔料を使い 沢山の方の本に挿絵を提供し、住職として お参り勤めもし、布教にも出向き・・・・・なんて、顔の沢山あるお方だったのでしょう。 その 全てが ひとつの事へ向けられてあったのでしょう?

軸装坊主なんて <まだまだ> ですね。 よっし、まだまだ~!