大先輩 蘇る。

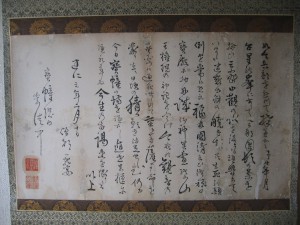

京都・専応寺の中路先生からのご依頼で古書を修復軸装しました。 < 建仁元年 僧都 範宴 > とあります。 宛先は < 宝幢院 学侶 中 >。

京都・専応寺の中路先生からのご依頼で古書を修復軸装しました。 < 建仁元年 僧都 範宴 > とあります。 宛先は < 宝幢院 学侶 中 >。

< ・・・・頑魯にして未だ迷惑出離の暁を知らず・・・・今夜この観音の宝前に通夜せしめ・・・・>

<範宴>とは、親鸞聖人。 建仁元年、六角堂で観音菩薩の言葉を聞かれた聖人が、比叡山を下り 法を求めて 法然上人のもとへ行かれる決意を固められました。 その決意と別れの挨拶を それまで共に学んでいたお仲間に綴られた お手紙です。 < 今生の拝謁これを限りにそうろう > ・・・もう、ここに戻りお会いする事はありません・・・と。

本物? いえいえ、本物だったら 驚きすぎて 今頃まだそこら辺りを 走り廻っています。

専応寺の 先先先代ご住職が 書き写されたものです。 <ゆうに 100年以上は前ですね>

聖人が このお手紙を ホントに書かれてあったかどうかは 分かりませんが、布教の場で語り続けられてきたのは確かです。 もっとも、浅学の私は このたびのご縁で はじめて 中路先生に教えてもらったのですが・・(苦笑)

中路先生とは 30年前にお会いして以来、出会う度に さまざまな事を 教えて頂いています。

佛教のこと・書のこと・画のこと・敦煌シルクロードのこと・故事にまつわること・・・その知識の広さといったら・・。

そのうえ、クセのある文字で書かれた 古文書を読まれる事においては、私が知っている方の中では No・1です。 読めなくて困った時の 最後の砦、感謝しております。

この度にしても 預かる時と 納める時に、この書を前にして ふたりして色々お話しました。

話は あっちにいったり こっちにいったり・・・楽しい時間です。 ( わたしだけ・・?)

もしかしたら 聖人は この様なお手紙は書いておられないかも知れないです。 仏法を伝える布教の場で その情景とどれだけ大事なご決断であったかを伝えたいが為に、生まれてきた伝説かもしれません。

わたし達にしてにても 日常生活の中で 事実だけを並べて喋っているわけでなく、大事な事をつたえる為に 色んな喩えを言葉にして、それでも なかなか伝わらなくて 難儀している事があるなあ・・と。

これを書かれたご住職、この書を本堂でみなさまにお見せしながら 親鸞聖人のご一生のお話をされていたんでしょうね。 大先輩です。