折れ痛みの激しい掛け軸の本紙。

折れ痛みの激しい掛け軸の本紙。

裏打ち紙を全て除去し、描かれた一枚の状態まで戻し、新しい和紙で裏打ちします。 しかし・・・。

そのまま軸に仕立てると、何十回・何百回と巻き下しを繰り返すうちに 必ず同じ折れ痛みのシワシワになってしまいます。 そこが一度弱っているんですから。 そこで。 ひっくり返してこの様に以前の≪ 折れ ≫がある個所に

ひっくり返してこの様に以前の≪ 折れ ≫がある個所に

細い和紙で補強を施します。 こんなふうにですね。 薄い紙ですが、その厚みが≪ 折れ ≫を防ぎます。 大事な作業ですが、少々面倒でもあり・・。 100本 折れていたら、100本入れます。

こんなふうにですね。 薄い紙ですが、その厚みが≪ 折れ ≫を防ぎます。 大事な作業ですが、少々面倒でもあり・・。 100本 折れていたら、100本入れます。 入れ終えました。 なかなか手ごたえある本紙でした。

入れ終えました。 なかなか手ごたえある本紙でした。

こうして さらに修復は続きます。 シワとシミと戦う仕事です。

家内も、シワとシミと戦っています。 糊も刷毛も使わずに・・。

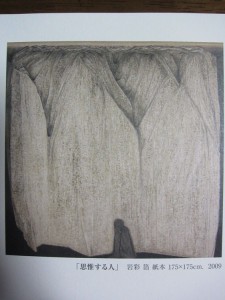

12月6日から 浅野均先生の個展が開かれます。 ( 京都・俵屋画廊 ) DMの写真には 『 思惟する人 』 が載せられてあります。 以前 このコーナーでこの作品について触れたことがあります。 『 ・・・これは、法蔵菩薩だ・・。 』 と。

12月6日から 浅野均先生の個展が開かれます。 ( 京都・俵屋画廊 ) DMの写真には 『 思惟する人 』 が載せられてあります。 以前 このコーナーでこの作品について触れたことがあります。 『 ・・・これは、法蔵菩薩だ・・。 』 と。

ひとが本当の人となり、仏となる道はあるのだろうか・・・・法蔵は五劫という永い間 思惟し続けたと。

≪ 一劫 ≫とは、縦横高さ・20kmの大岩に 10年に一度 天女が舞い降りその羽衣で一度大岩を撫でて帰って行く。その末、大岩が擦り切れて無くなるまでの時間です。 その大岩が5個・・・・。 はてしない・・。

それほど わたしが抱え込み握りしめている罪業が深いという事でしょう。 気づきもしないところに深さがあるのでしょう。

経典に≪ 法蔵菩薩 ≫が・・・とあるのを見ると、遠い昔のどこかの話か もしくはお伽噺に思えていた頃もありました。 この浅野氏の画を見て、このところモヤモヤしていた 法蔵菩薩像の霧が少し晴れました。

決してありがたい姿ではない うずくまった黒い塊。 覆いかぶさるような岩。 そして僅かに画面上部に緑か青の生命の色。

決してありがたい姿ではない うずくまった黒い塊。 覆いかぶさるような岩。 そして僅かに画面上部に緑か青の生命の色。

法蔵とは、どこかの居られるわけでもなく遠い昔の話でもなく、今ここの大地に。 わたしを支える大地の奥深いところで ≪ 思惟 ≫し続けておられるのではなかろうか・・・。 だからこそ 果てしない時間を説かれているのではなかろうか・・・。 しかも 同時に、その願いは成就して ≪ 阿弥陀 ≫ という救主になられてある と。

わたしを支える大地 ≪ いのち ≫ の奥深くにあって 願い続けてある存在ではないだろうか。 その願いを聞き、気づく事に大きな意味があるのではなかろうか・・。

ふかい・・・。 あまりにも ふかい。 わたしにも思惟が必要なようで・・・。 いや、そうならない為に 法蔵の思惟が・・。 ふかい・・。

![001[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2011/11/00111-225x300.jpg)

![002[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2011/11/00211-225x300.jpg)