益田市・美濃地町の東光寺さまへ、報恩講のご縁で。

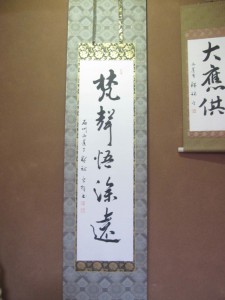

真宗大谷派( 本山・東本願寺 )の寺院、控室に聞こえてくる 『 正信偈 』聲明 は本願寺派の節廻しとはかなり違っています。 勢いがあるというか、一行一行に力強さを感じます。 筆を取られた聖人の力強さを感じるような・・・。

数年住職不在、寺族不在の寺院との事。 それでも、いや ひょっとしたら、だからこそ 『 わしらの寺を潰す訳にはいかない! 』 『 わたしらで護りあげる! 』

法中方と終始穏やかにお話・接待されている80歳になられる総代さまはじめ、皆がみな明るくにこやかな台所のご婦人衆・真剣なまなざしで聴聞される、男性が沢山の本堂・・・思いは何となく伝わってくるものです。

来年には新しい住職を迎えられる運びとか。

報告される総代さまと、聞いておられる皆さまのお顔が印象的でした。

山寺の静寂を破り、電話が呼ぶ音。

『 はい、西蓮寺です。 』

『 あの~柿がありますでしょう? 』 ( おばあさんらしき声 )

『 はい? 』

『 吊るし柿 (干し柿)。』

『 ・・はい。 吊るし柿。 』 ( どこのおばあさんか、必死に思い出そうとする坊主 )

『 出とる息子らが好きで、干して送ってやりたいとおもうんですが。 』

『 ・・あぁ・・喜ばれるでしょうねえ。 』 ( わたしに頂けるのではなさそうだ )

『 あの太い縄いうかロープいうか、なんぼお位 ( 値段はおいくら ) します?』

『 ・・・。 ・・・え~と、おばさん。 この電話、どちらにおかけです? 』

『 農協さんでしょ? 』

『 ああ、あのねえ お寺ですよ。 ここ、お寺ですよ。 』

『 お寺? はいはい、そりゃあ 失礼しました。 』 『 はい、どうも。 』

渋柿を干して甘くする方法もありますが、ここ三隅の特産に ≪あわせ柿≫ があります。

今は渋柿とドライアイスをビニール袋に密封して、段ボール箱に 「 ○月○日に開けて下さい 」と記して全国に出荷されています。 美味しいですよ!

昔は<渋を抜く>方法として、お風呂の残り湯を利用したり( そのまま放りこむんではありませんよ )、焼酎を使ったりしていましたねえ。 < 渋を抜く >といっても、厳密にいえば 渋味をどっか捨て去るのではありません。 渋味を抜き捨てて甘味を注入するのではありません。

古歌にいわく 『 しぶ柿の しぶがそのままの 甘みかな 』

甘味はどこからかやって来るのではなくて、なんとあの <渋味> がコロリと転がって甘味となるんですねえ。

という事は渋が多いほど、甘くなるという事です。

わたし達、不幸・辛さ・悲しみはどっかに追いやって ( お祓いでもやって )、楽しい事・いい事・幸せを どっかから呼び寄せようとしていませんか? どこにも追いやれないし、やっても着ませんよ。

≪ 柿 ≫と一緒。

つらい事、悲しい事< そのもの >がやがて、よろこび・人生のあじわいになっていきます。

・・・と、声をかけて頂いてあります。

親鸞聖人の御和讃にも、あたたかい・おおきな世界に触れたら、必ず・・・と味わい示して下さってあります。

『 罪障、功徳の体となる

こおりと水のごとくにて

こおり おおきに、 水 おおし

障り おおきに、 徳 おおし 』

わたしの中の、わたしの抱え込んでいる あとからあとから湧いてくる氷のような冷たきものが、実はそれが<ものがら>となって そのまま 他をも潤す水となる。 < そうさせずにはおられない世界がある > とのよろこびの一首です。