久しぶりの投稿になってしまいました。2月以来・・。

里のお寺は変わりなくいつもの通り花は咲いて、鳥は囀っています。

3月の春季彼岸法座も

4月の永代経法要も

4月の永代経法要も 、5月の降誕会も

、5月の降誕会も 例年通りお勤めさせていただきました。

例年通りお勤めさせていただきました。

毎回、県内外の新型ウイルス感染状況に心揺れながらではありましたが、人里離れたここまで折角お参り頂くのですから朝から夕方までのご聴聞を。そして、お昼食も用意してと。

お作り頂くお世話方細心の注意をはらい  、頂く皆さんもソーシャルデイスタンスにて黙食にて。

、頂く皆さんもソーシャルデイスタンスにて黙食にて。

本堂でもソーシャルデイスタンス、マスク・アルコール消毒はもちろんにて。

お座の後は毎回しばらく2週間くらいは気にしていたのは事実です。「ひょっとして、もしかして、お寺の法座が原因でどなたかが・・。」と。

法座開座が原因で体調をくずされた方は無かったようで、それに関してはホッと安堵しております事も事実です。 ( そういえば4月永代経法要のお供重ね餅、わたくし住職が初めて作りました!わたしが。 前夜の米研ぎ・水かしから成型まで。わたしが。 ・・なぜひとは、自分でやった事をやったやったと自慢したがるんでしょう。・・それにしても上手いでしょ!笑

前夜の米研ぎ・水かしから成型まで。わたしが。 ・・なぜひとは、自分でやった事をやったやったと自慢したがるんでしょう。・・それにしても上手いでしょ!笑  )

)

ご高齢の方中心にワクチン接種が進んでいる声を聞きます。気をもみながらでなく、法座を開けるお参り頂ける、皆で顔を合わせられる時が訪れることを願います。

鳥はいつものように囀り、

花はいつものように縁に触れ咲いて、縁に触れ散っている里のお寺です。

花はいつものように縁に触れ咲いて、縁に触れ散っている里のお寺です。

京都市立芸術大学のこの作品展にむけて日本画模写作品の裏打ち額パネル張り込み実習に数日通いました。

京都市立芸術大学のこの作品展にむけて日本画模写作品の裏打ち額パネル張り込み実習に数日通いました。 表装裏打ちに詳しい先生はもちろんおられますが、

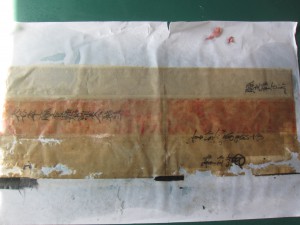

表装裏打ちに詳しい先生はもちろんおられますが、 わたしは大きな作品を手掛けている学生の指導というか手助けというか・・。学生、前もって糊炊きして紙取りしての準備万端の上ですが何せ大きな作品。

わたしは大きな作品を手掛けている学生の指導というか手助けというか・・。学生、前もって糊炊きして紙取りしての準備万端の上ですが何せ大きな作品。 紙は水で伸びるし絹は縮むしひとつの作品に一日中かかります。

紙は水で伸びるし絹は縮むしひとつの作品に一日中かかります。 当然途中様々なトラブルあり長い長い時間をかけて描いてきた作品が果たしてこの先大丈夫なのかという不安と緊張の学生さんの表情を横にしながら格闘します。

当然途中様々なトラブルあり長い長い時間をかけて描いてきた作品が果たしてこの先大丈夫なのかという不安と緊張の学生さんの表情を横にしながら格闘します。 何とか上手くいく事を念ずるばかりにてわたしも刷毛をさばきます。 表具屋になるわけではなく画家絵師になられる方々で、また今画家絵師である方々ですが、作業中の表装四方山話はいつか何かにはなって頂けると思いながら。

何とか上手くいく事を念ずるばかりにてわたしも刷毛をさばきます。 表具屋になるわけではなく画家絵師になられる方々で、また今画家絵師である方々ですが、作業中の表装四方山話はいつか何かにはなって頂けると思いながら。

わたしの携わる作業は終わってからも細かいところはそこから何日も筆を加えられて作品展示の日を迎えられます。 あれから一体どうなったか・・どのように描き加えられて変わったか・・楽しみで楽しみで大学・京都市美術館の2会場に足を運びました。

数多く作品ある中でも、ご縁あった作品は光り輝いてグイっと前に出て来ます、

やはりそうです。そして驚かされました。あれからこんなに変わったのかと。どれだけ集中してコンを詰めて向き合ってこられたのかと。近づいて見つめ離れて見つめ近づいて見つめ・・みんな手元に置いておきたいくらいの画々を見届けて帰りました。

やはりそうです。そして驚かされました。あれからこんなに変わったのかと。どれだけ集中してコンを詰めて向き合ってこられたのかと。近づいて見つめ離れて見つめ近づいて見つめ・・みんな手元に置いておきたいくらいの画々を見届けて帰りました。

そしてわたしはまた、自宅工房にてひとり。若き方々のパワーを思い出しながら、老眼と付き合いながら、修復作業に精出します。

新しい年を迎えました。大きく揺れ動いた昨年であったからこそ今年、穏やかな年である事を願います。

年賀状に「阿修羅」の姿を描きました。

阿修羅像で有名なのは奈良・興福寺の阿修羅像。三つの顔・六本の手という不思議な姿、正面の顔は少年が何か深く悩んでいるように眉をひそめています。お寺を出て美術館に立たれると一目を求めて長蛇の列が出来る人気ある像です。

説によれば、仏法を守る「帝釈天」軍と戦い続けている三面六臂の「阿修羅」一族。その王、阿修羅王。あまりに永く戦い続けている為に一体何が原因でこの戦いが始まったのか分からなくなっている苦悩をあらわしているのが、興福寺の阿修羅像の表情と。

仏法で説かれる六つの迷いの世界「六道」のひとつの『修羅』でもあります。

争いに明け暮れる世界。自分の思い通りにならない事ばかり。何もかも気に入らない事ばかり。何が原因か知らないけど腹が立つ・・・わたしが「修羅」になっている時です。ひとからはきっと修羅に見えています。

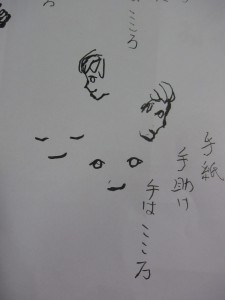

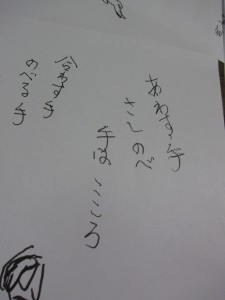

せっかく六本も「手」があるんです、素晴らしい事です。「手はこころ」と以前も書きました。手という文字がつく言葉はそれを「こころ」と置き換えられます。手紙・・こころのこもった紙、手弁当・・誰かを思って作ったお弁当、手伝う・・こころ寄り添わせ一緒に、手助け・手を貸す・手を尽くす・・・・。 そして手を合わす・・こころをひとつに合わせる。

人と人が出会うのがはばかられる世情。出会いたくても出会えない。

人を疑いの目、裁く目で見てしまう世情。裁かれる、疑われる。

合わせる手、さし伸べる手は 何本でも持っていたいものです。