2022年・令和4年を迎えました。

希望と喜びの内に迎えられたお方、新しい年を迎えたとはいえおめでとうございますと大きな声でご挨拶出来かねて静かに迎えられたお方。様々なお方に新しい年の夜明けが参りました。

当山西蓮寺にては元旦、代々伝統にて早朝6時より色衣五条袈裟の装束にて正信念仏偈のお勤めです。父・祖父の代から誰一人お参り無くとも装束を着けて時間には喚鐘を打って始めていた姿を憶えております。 そして庫裏に帰り、栗山家のお内仏にてお勤めした後、導師が振り返り「新年明けましておめでとうございます」と家族に挨拶するのが決まったわが家の儀式。

そして庫裏に帰り、栗山家のお内仏にてお勤めした後、導師が振り返り「新年明けましておめでとうございます」と家族に挨拶するのが決まったわが家の儀式。

今年は3人のお方のご参詣。 恒例にしようかと、今年も《住職抹茶》を。 シャカシャカ。 お寺だけに シャカシャカ ・・・早々にどうも (笑)

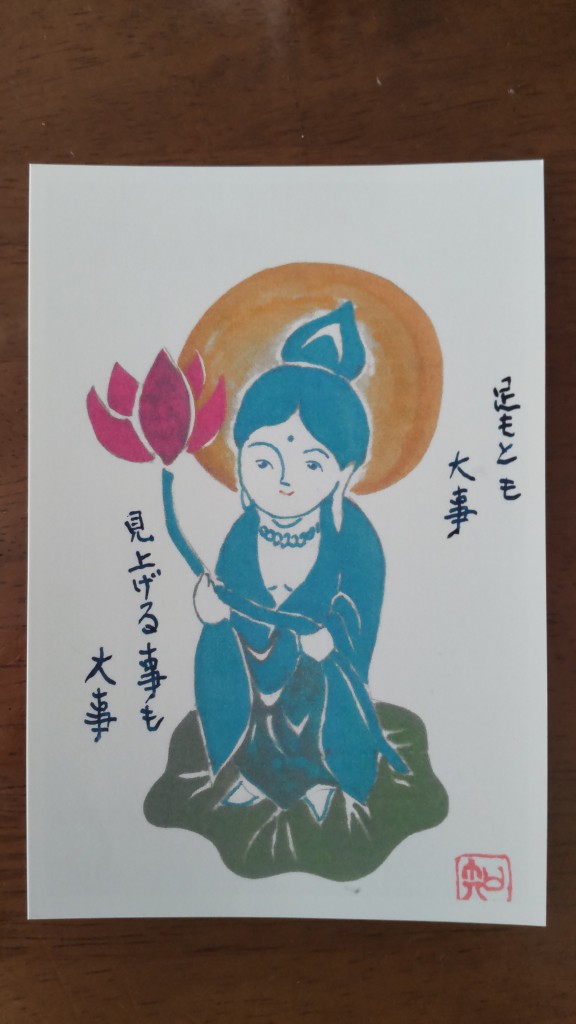

さて今年の年賀状。 もう少し大きい方がいいですか?

もう少し大きい方がいいですか?

ド~ンと。

版画掘りではないんですよ。版画風に描いてみました。

『 足もとも 大事。 見上げる事も 大事。』

1月16日、本堂にて御正忌法座を勤めます。午前9時半から、午後1時半から。

この言葉のこころもちまで お話させて頂ければよいのですが。

住職自勤です。ご参詣お待ち申し上げております。 拝

この時期にしては穏やかな暖かい日となりました、10月29日当山報恩講。

何日も前よりの皆さまのご準備により迎えられました。

今年も例年通りのお斎の準備に早朝より台所からは賑やかな声が聞こえます。 ご講師は温泉津・西楽寺の菅原昭生師、穏やかで何より楽しそうに仏法をお取次ぎして下さるお姿に引き込まれます。

ご講師は温泉津・西楽寺の菅原昭生師、穏やかで何より楽しそうに仏法をお取次ぎして下さるお姿に引き込まれます。

「今日はお参り出来て良かったです」との嬉しいお声も聞きますが、私自身が嬉しいご聴聞でした。

「今日はお参り出来て良かったです」との嬉しいお声も聞きますが、私自身が嬉しいご聴聞でした。

近隣ご住職お迎えしての8名でのお内陣のお勤めは、西蓮寺にとっては久しぶりです。その大音声に本堂が喜んでいるかの感がございました。

翌日、広島から来てくれた若き僧侶が縁側で雅楽・篳篥(ひちりき)の練習をしておられました。数日後、住職継職法要にて奏するとの事。朝の斜めの光の中、流れる音色によってか うちの庭では無い様に思いながら見つめました。

その庭。 11月1日の朝に思わず声を上げてしまいました。

猪です。 イノシシが庭の苔を掘って掘っているのは茶飯事ですが、何と!赤い実をつけた『千両』を根こそぎ・・・字の如く「根こそぎ」掘り倒しているではありませんか。

イノシシが庭の苔を掘って掘っているのは茶飯事ですが、何と!赤い実をつけた『千両』を根こそぎ・・・字の如く「根こそぎ」掘り倒しているではありませんか。

鳥が運んだんでしょう、植えた覚えはないのにいつの間にか葉を出し始め、数年たった今この赤い実無くしては縁側に座る楽しみが半減する位に愛でておりました。

果たして再度根ずくかどうか、懸命に植え込んでみました。 ガンバレよ。

ガンバレよ。

2日後、なんとまあ! 何とした事か・・・。

また、やりやがった!  え~~また? また?

え~~また? また?

何でよりによってここのこれを・・・。 回りは山だらけ、いくらでも掘るところはあるでしょう! 植え込む私の姿を、山のどっかから見てたんだな。 ニヤリと笑いながら見てたんだな! ・・・・再度、植えこみました。 どうなるでしょう。

そんな「いたちごっこ」ならぬ「イノシシごっこ」明け暮れる山寺は日に日に色づきます。

この夏、台所改修いたしておりました。

何年も前からあれやこれや考え思案しておりました。

①台所床に歩くとベコベコ沈む箇所があり、調べてもらうと床下に白蟻被害が見受けられ。すぐに対処せずズルズルと先延ばししておりました。

②年7回の法座のおりに、女性お世話方の皆さんにお斎・お昼食を用意して頂いております。

昔ながら「外台所」中心にて、タライに水を張っての腰をかがめての洗い物。寒い時期でも蛇口からはお湯は出ず、本堂のストーブで沸いた大ヤカンのお湯を何度も運んで使って頂くのがせめてもの・・。各お寺さまの立派な台所を目にし、皆さまのおうちでは蛇口からお湯が出る時代になっている事を思い、足腰しだいにイタシそうに黙々と作業くださるお姿を横目でみながら・・。

屋内で・お湯を使えて・立って作業頂ける台所を目指すことに致した次第です。もちろんシロアリ駆除・防蟻処理とともに。

![IMG_1284[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2021/10/IMG_12841-300x224.jpg)

・・・里の過疎化・年々のお参り状況を思えば、果たしてこの先何年これまでのようなお斎を皆さまとご一緒出来るお座が開けるだろうか・・・との思いも頭をよぎりましたが、今ご一緒下さる皆さまを大事に。そして今まで長く台所に立って下さった多くの皆さまの思いを繋ぐことを思い。そして歴代のご苦労のせめて真似事くらいはさせて頂いて、だからこそのこの先を!と自分に言い聞かせる為にも。 などとなどと、いろいろ思いは駆け巡るものです。

『奥~さん、あれはどこにありますか~。』『あれはどこですか~。』の声が飛び交っていましたが、なるべくどこに何があるかを誰でも分かりやすく収納を。 ( いや、それでも飛び交うでしょうが(笑)・・それも台所の活気にうちとして。 )

配膳の為の重い膳棚。落とせば確実に骨折するであろうスチール製の巨大な膳棚を外の物置から男2~3人で命がけで?運んでは、終えれば運び仕舞いをしていた不便さを解消するために、台所と座敷間の押し入れをぶち抜いて双方から出し入れ出来る膳棚スペースに。( 姉の発案です、さすが。 )

壁を抜いてひとつのスペースにして流し場と調理台を真ん中に。

普段は不必要であっても、法座には生き生きとする大台所となりました。

ひとが集まる「お寺」。

みなで、尊い命に手を合わせ一緒に頂く事も法座の大事な時間です。 (昨年の報恩講写真より)

(昨年の報恩講写真より)

10月29日(金) 当山報恩講です。 午前9時半より。

ご講師先生には、温泉津の西楽寺・菅原昭生師をお迎えいたします。 ( 20年以上ぶりのご来寺。広くご活躍の先生、ホームページも何と素晴らしい。検索ワード《温泉津・西楽寺》で、西楽寺ホームページに参れます。この西蓮寺ホームページ開設前に参考に何度も見させていただきましたが、とてもとてもあの様にはまいれませんでした。 ) ご聴聞楽しみであります。

皆さまお誘いあわせでのご参詣・ご聴聞をお待ち申し上げております。 拝