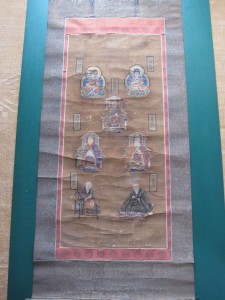

浄土真宗の寺院の内陣には< 七高僧 >軸が掛けられてあります。 《 南無阿弥陀佛 》に込められた阿弥陀如来の願いと力の確かさを < 論・書 >に記し伝えてくださった七人の高僧方を 宗祖・親鸞聖人は非常に尊ばれてあります。

インドの龍樹菩薩(2c)・天親菩薩(5c)、中国の曇鸞大 師(6c)・善導大師(7c)・道綽禅師(7c)、日本の源信和尚(11c)・法然上人(12c)の7人のお姿です。

本山・本願寺から受け、一年中ほぼ掛けっ放しにされてあり年に数回巻いて 掛ける場所を移動するだけですが、それでも何百年も経つと傷んできます。 このように・・・。 100年に一度くらいは修復しなければ保てません。

このように・・・。 100年に一度くらいは修復しなければ保てません。

幾幅も修復に携わらせて頂いておりますが、興味深い事があります。

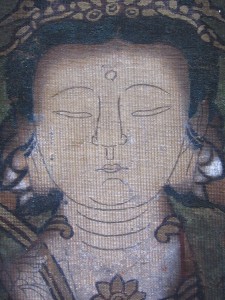

同じ本願寺からのものであっても、年代によりお顔や衣体の文様に違いが見られます。 描かれる絵師が違うからと言えば・・・・。

同じ法然上人です。上は1700年( 第14世・寂如 代 )、下は1780年( 第17世・法如 代 )に描かれたもの。 お顔の印象が少し違いますね。 それでもこの時代のものは何とも深みがあっていいですねえ。 今、描かれてあるものはもっともっと・・・・いや、個人の感想です 失敬。

同じ法然上人です。上は1700年( 第14世・寂如 代 )、下は1780年( 第17世・法如 代 )に描かれたもの。 お顔の印象が少し違いますね。 それでもこの時代のものは何とも深みがあっていいですねえ。 今、描かれてあるものはもっともっと・・・・いや、個人の感想です 失敬。

両方とも天親菩薩ですが、1700年当時と そして1780年当時の画。

そして1780年当時の画。 礼拝するこころにとっては何の問題もありませんが、ただ、作業をするうちに興味深く思いまして。 ( ちなみに、法如代のお姿は 当西蓮寺の高僧軸のお姿。 )

礼拝するこころにとっては何の問題もありませんが、ただ、作業をするうちに興味深く思いまして。 ( ちなみに、法如代のお姿は 当西蓮寺の高僧軸のお姿。 )

そして、同じ1700年当時のものでも、 傷みが違います。

傷みが違います。

胡粉の白がひび割れ・剥落し、すっかりお顔が無くなって・・。

湿度の多すぎる山中であるとか、夏に開け放つと海風が入るとか・・・掛けておられる場所の環境にもよるでしょうが、扱われる代々の僧侶の< 扱い方 >にも大きな影響がある事と思います。

わが身に引きあてて・・・・・丁寧に扱い、それを伝えていかなくてはならない、と。 今、これを書き込みながら あらためて。

5日から帰山しております。

そうしておりましたところ、昨日 『 寒ブリの良いのが手に入りましたが、よかったらお分けしましょうか? 』 とのお電話。

『 行きます行きます!』

かねてより頼んでおられたのが、ようやく良いのが浜田港に上がったとの事。 いい時に帰っていたものです。

食してみてビックリ !

『 お・・・美味しい・・。』 今までのブリはいったい・・・と思うほど。  ぶ厚く造って頂いている身の油のなんとも上品な甘さ。 食べながらすぐ電話して、感激の感想と お礼を。 『 いや~すごいもんですねえ!』

ぶ厚く造って頂いている身の油のなんとも上品な甘さ。 食べながらすぐ電話して、感激の感想と お礼を。 『 いや~すごいもんですねえ!』

素直な喜びが伝わったのか、先ほど 今夜の分にと、また頂いてしまいました。

すみません! ありがとうございます! ・・・・決して、もっとおくれ との電話ではなかったんですよ (笑)

皆さん、よろこびは声に出して分かち合いましょう!