入道雲の如く湧き上がる若緑に囲まれた 5月21日 当山《 降誕会法座 》。 朝9時半より勤行、後 お話。

入道雲の如く湧き上がる若緑に囲まれた 5月21日 当山《 降誕会法座 》。 朝9時半より勤行、後 お話。  昼食後、お楽しみの会 < 日傘パターゴルフ >。

昼食後、お楽しみの会 < 日傘パターゴルフ >。

まづ割り箸くじで玉を選び( レモン・グレープフルーツ・もも・茄子 ) 大小の中からいけそうな日傘を吟味して、いざ出陣。 景品の貰える100点80・50・30点の枠を目指すも中々うまくいきません。 ( そりゃそうだ )

しかし、ご安心。 0点無景品でもその場で抽選くじ。 番号の袋に入った何かは貰えます。 正面でみなさんに披露、インタビューを受けます。  テ

テ ーマとモットーは 『 だれもが主役 』 、普段あまりおしゃべりにならない方にも無理やりマイクをむける坊主。 みなさんのあたたかい笑い声が響く本堂。

ーマとモットーは 『 だれもが主役 』 、普段あまりおしゃべりにならない方にも無理やりマイクをむける坊主。 みなさんのあたたかい笑い声が響く本堂。

そして つぎは< 第1回 住職杯 風船飛ばし大会 > 。 2回があるかどうかしりませんが 第1回。

そして つぎは< 第1回 住職杯 風船飛ばし大会 > 。 2回があるかどうかしりませんが 第1回。

飛距離を競うも上へ下へ横へ後ろへ人にもぶつかり縦横無尽の風船、テクニックはいりません おまかせするのみ、と言いながらも。 暫定1位の椅子席と優勝者のみの豪華賞品の説明をすると笑顔の目の奥に鋭い光が・・。

曲がっていた腰も心なしか伸びました。 すばらしい! そして、優勝者決定。 勝利者インタビュー 『 おめでとうございます、いかがですか この喜びを誰に伝えたいですか? 』 ( 80はこえておられるご婦人 ) 『 ありがとうございます。 わたし、今まで生きてきて一番になった事がないんです。 とっても嬉しいです。 ・・・・ご院家さん。この賞品、ここのみなさんで分けたいんですが どうでしょう? 』 すばらしい! さすが、西蓮寺お同行。 みなさん、拍手喝采。

しばし考える坊主 ・・・・・ 『 ・・・ダメです! 4人家族のお家にみ~んな持って帰って自慢してください。 みなさんも、やんさい・やんさいって言うたらいけんよ! 』 大笑いの拍手喝采!

ホント み~んな、いいひと。  MCがんばり ( はしゃぎすぎ ) 声の枯れた坊主、もう一席お話をご一緒して 降誕会法座無事勤まり終わりました。

MCがんばり ( はしゃぎすぎ ) 声の枯れた坊主、もう一席お話をご一緒して 降誕会法座無事勤まり終わりました。  ご参拝、ありがとうございました。

ご参拝、ありがとうございました。

18日、滋賀・正福寺さま 降誕会法要のご縁。 昨年・一昨年の報恩講に続き3回目のご縁、いつもあたたかくお迎え頂いております。  本堂には実に沢山のご参拝。 聖人のご誕生日に合わせた慶びの法要、共々に仏法聴聞する事で聖人をお祝いいたします。

本堂には実に沢山のご参拝。 聖人のご誕生日に合わせた慶びの法要、共々に仏法聴聞する事で聖人をお祝いいたします。

昼座・2時と夜座7時30分の間にしっかりと空き時間、珈琲を頂きながら坊守さまと四方山話。 《 花まつり 》の白像を手作りされたご苦労話。 『 ご覧になります? 』 『 行きましょう、行きましょう。 』 ・・・すごい。 想像以上の大きさに驚くほどの完成度。 う~ん、近くだったら貸して頂きたい・・。

お寺で皆さんと楽しい事をしてその笑顔が嬉しく、何をしようか考えるのが又楽しいと仰います。 『 住職杯の大会もするんですよ、< カロム >ってご存知ですか? 』 『 いいえ。 』  彦根発祥の< おはじき >と< ビリヤード >を合わせたような盤ゲーム。 出して来ていただきルールを聞いているうちに二人で戦いが始まりました。 初心者、勝ちました。 いや、勝ちを譲っていただきました。 大人ですねえ。 よろこぶ私は子供です。

彦根発祥の< おはじき >と< ビリヤード >を合わせたような盤ゲーム。 出して来ていただきルールを聞いているうちに二人で戦いが始まりました。 初心者、勝ちました。 いや、勝ちを譲っていただきました。 大人ですねえ。 よろこぶ私は子供です。

『 レモンやジャガイモを玉にして傘でゴルフを、まっすぐ転ばなくて・・・・。』 『 笛音の鳴る風船で誰が遠くまで飛ばすか、これまたあっちこっちにピューピュー・・・。 』

実に色々考案されています、賑やかな声が聞こえてきます。

21日の西蓮寺降誕会にむけて19日に中国道を走りながらそのお話を思い出していました。 ・・・・・・ 『 よし、やろう! 』 ここ数年、《 降誕会恒例大あてもの大会 》を昼食後休憩に開催しておりますが、今回はグレードアップして時間も延長してゲームと組み合わせてやってみようかと。

『 浜田に着いたらあそこでアレ買って、アレはお寺にあるから、アレはあれで・・・。 よし、やろう。 』 いいなあ、と思った事はやってみないといけません。 やります。 いいお話、ありがとうございました。 後はわたしのMC力、いかに楽しく廻せるか。 明日、ガンバリます!

そうそう、飛び出て来てくれて重い鞄を運んでくれたり おしぼり運んでくれたり 楽しいお話聞かせてくれたりした< ミサキちゃん >。 ステキなストラップ、ありがとう!

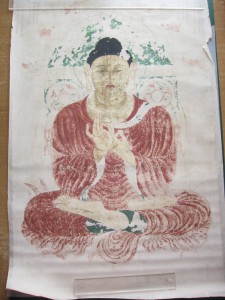

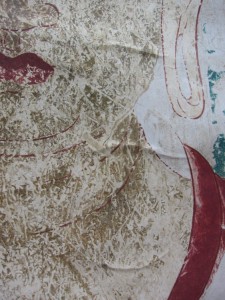

1949年、奈良・法隆寺金堂炎上。 その壁面東西南北いっぱいに描かれていた7世紀の壁画が消失してしまいました。 仏の世界を言葉でなく、画で表わそうと全ての面を描き尽くしてあった堂内。 その中にひとり身をおけば如何なる感情が湧きあがっていたでしょう。

消失前の資料を元に多くの画家・絵師がその美しさを 《 模写 》 しておられます。 1000年以上経った昭和の時に残っていたその時の姿を、剥落しているところはそのままに。  これは6号壁・阿弥陀浄土図の部分< 阿弥陀如来 >。 縦150cm横100cmと大きな画面。

これは6号壁・阿弥陀浄土図の部分< 阿弥陀如来 >。 縦150cm横100cmと大きな画面。

この両脇には観音・勢至両菩薩、上部には天蓋、下部には多くの菩薩方が描かれていた面の一部。

寸分狂わさず白描からおこし顔料を吟味し、絵筆を持っては 元を描いたひとがかけた時間より遥かに長い時間が必要とされたでありましょう。  日本画の中でも《 模写 》を専門に学んだ知人友人は多く、制作にあたっての色々な話を聞かせてもらっております。 『 出会った事の無い、自分より遥かに腕のいい元を描いた絵師との勝負ですよ。 』 と語ったヤツもいました。 『 なぜこの線で描くのか?何を意図してここを?・・模写は、描いた作家との時間を越えた対話です。 』 と語った方もいました。

日本画の中でも《 模写 》を専門に学んだ知人友人は多く、制作にあたっての色々な話を聞かせてもらっております。 『 出会った事の無い、自分より遥かに腕のいい元を描いた絵師との勝負ですよ。 』 と語ったヤツもいました。 『 なぜこの線で描くのか?何を意図してここを?・・模写は、描いた作家との時間を越えた対話です。 』 と語った方もいました。  どの方も模写作品でなく自身のオリジナル?の画は素晴らしいです。

どの方も模写作品でなく自身のオリジナル?の画は素晴らしいです。

蓄積された経験・技術・思索の裏打ちあっての事でしょうが、それを前に出しては感じさせない画。 画家に限らず、経験なり手柄を 《 振って振って振りまわす 》 モノの多きこの世間。 ( わが身を入れて )

どこ吹く風と、 なんとも頭が下がる画に遇う事があります。