夏の午後、ほとんど道なき道を登って古き墓標ならぶ山の中腹へ。

都会へ出ておられるお方、この度お墓移転 の為最期のお勤めをと。 「墓じまい」という言葉が生まれるほどに日本全国お墓事情が変化する中、ここ岡見でも色々な事情をお聞きしながら様々な場面に出会っております。

お子さん方は里を遠く離れて家庭を構えて生活されていて、おじいさんおばあさんがお亡くなりになるとその家にはもう誰も住まわれなくなり、お墓だけ残る・・・さて如何いたしましょう・・。 わたしの代は、わたしが出来るだけ帰郷してお参りさせてもらうが、孫の代は果たしてどうなるか・・。

嫁いだ娘しかおらず、先々私たちが入るこのお墓は誰もお参りするひと無くなるんではないだろうか・・。

自分たちには子供がおらず、主人の遺骨を納めてあって私も入るつもりのこのお墓、それでいいと思っていたが最近何やら色々考えて・・・。

『 聖人さまが< 自分の亡骸は、魚のいのちになってくれるのなら川に流してくれ >と仰ったように、わたしの亡骸もどうしてくれても一向にかまいませんよ。 』 と仰る声も実際にお聞きしているように、仏さまと等しい身となるならない・迷う迷わないという事と遺骨がどう取り扱われるかという事は直接かかわり無いとはいえ、後に残った者としては決して粗末には出来ません。

ご遺骨がその方そのものでなくお墓の下にその方がジッとしておられるのではないと分かっていても、その場に行き偲び話しかけ、声なき声を聞かせてもらおうとする事もまた・・。

『 お寺には墓地か納骨堂はないんですか? 』 『 お墓を都会へ移転してもいいのですが、この石見の土地で生きた先祖さん方を見知らぬ土地へお連れするのも・・。』 というお声を何度かお聞きしていますが、西蓮寺には墓地も納骨堂もありません。 この度、本堂内須弥壇下にご遺骨をお預かりする場所を整備することにいたしました。 総代方と相談しての事でありますが、わたしからの発案ではありません。 実はもう40年前に既に先先代・祖父が言っていた事であります。

『 うちには墓地も無い。納骨堂を建てる土地も無い。 』 『 須弥壇納骨という事があるらしい。東本願寺の本堂の阿弥陀さまが立っておられる須弥壇の下には納骨施設があると聞く。 』 『 うちもそれなら出来るかも知れない。 だんだんにそういう施設が必要な時代がくるかも知れん。 』 と言っていました。 何とも先見がありました。 その頃は、何でそんな事・・と思っていたものですが。

趣旨をお伝えし寄付金を募りながら進めております。 「 うちには必要ない 」 と仰るお方もありましょうが、何年先どんな事になるかは分からないのがこの世。 その時の選択肢のひとつとなるように。

そして、ご遺骨納まっているからと本堂に上がってお参りくださる方あれかしと。 さらにご遺骨ご縁にて、お座の日に聴聞に座って下さることあれかしと。 そのご縁になって下さる方、正しく≪ よろこび護りたまう ≫ 諸仏であります。

7月最後の日曜日は西蓮寺が立つ栃ノ木集落の「 道うち 」の日。

集落を通る2㎞ (3㎞あるか?) の道を住民みんなで整備するもので、今は草繁殖旺盛のこの時期、道の両側の草刈りをする事になっています。

子供の頃は舗装されていなかった道。 轍が彫り込まれ穴ぼこだらけ、真ん中には草が生え ていましたから、道そのものを整備する「 道うち 」という言葉がついたのでしょうか。 今でもこの名で呼んでいます。 国道県道は国や県が見てくれますが、それより細い道は自分たちで何とかしないといけません。 日本全国どこでもある習慣でしょう。

涼しいうちにと、早朝6時前 から2時間ばかりの作業。 昔は賑やかだった集落も今は6件。 少人数ではあまりに過酷な距離、一件ひとり出るところふたり出て下さるところを入れても総勢9名。 出来る事でけでも・・と老母も出てしゃがみこんで汗していました。

わたしの役目は刈られた草の後始末。 一日では出来るはずがないと、数日前から少しずつ刈って下さっていた草。雨でへばりついた落ち葉を金熊手でこさぎ取るように。 涼しかろうが早朝だろうが噴き出す汗は流れる流れる。

一日では出来るはずがないと、数日前から少しずつ刈って下さっていた草。雨でへばりついた落ち葉を金熊手でこさぎ取るように。 涼しかろうが早朝だろうが噴き出す汗は流れる流れる。

たまに手を休め辺りを眺めます。 『 ここにに家があった・・。 屋号は シミズ 。』  『 あそこには賑やかに家が並んでいた。 ・・屋号は オオバタケ ナカノヤ ウエバタケ フジヤ ・・。』

『 あそこには賑やかに家が並んでいた。 ・・屋号は オオバタケ ナカノヤ ウエバタケ フジヤ ・・。』  『 ここには ゴロー トチノキ。 』

『 ここには ゴロー トチノキ。 』  ドウノウ・ケーバ・オツルダ・シモナガセ・カミナガセ・シンヤの前・シンヤの上・・・・・・・賑やかな集落でした。 わたしが知っている以前はもっと多く、田んぼに畑に川に山道に子供達の声で溢れていたに違いありません。 今は聞こえません。

ドウノウ・ケーバ・オツルダ・シモナガセ・カミナガセ・シンヤの前・シンヤの上・・・・・・・賑やかな集落でした。 わたしが知っている以前はもっと多く、田んぼに畑に川に山道に子供達の声で溢れていたに違いありません。 今は聞こえません。

綺麗になりましたでしょうか。

へたり込んで頂く普段はあまり飲まないスポーツ飲料。 旨いのなんの !

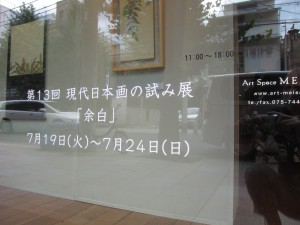

今年も表装ご依頼いただき参加させて頂きました、≪ 現代日本画の試み展 ≫。

今回は、参加10名の画家作品のうち6点作品の軸装を。

京都会場は昨年に続き丸太町のMEISEIにて7月19~24日、昨日は最終日作品搬出の日。 そのあとのメンバーとの懇親会にお誘い頂き会話を楽しみに出かけてまいりました。

毎回色んなお話が聞かせて頂き正しく学びの時です。 今回も紙の話・膠の話・画と向き合う方のものの見方のお話し・・・縦横に飛び交います。

わたしも画を見て思い描いた事を語らせていただきます。

広い海と空のブルーの中に小さく浮かぶ白い舟・・と思っていたら 『 浮かんでいるんじゃなく、沈んでいるんです 』 とお聞きしていた一枚の画がありまして。

・・・『 沈んでいる・・。 』

その時頭に浮かんできたのは親鸞聖人のご和讃の一首。 < 生死の苦海ほとりなし ひさしくしずめる我らをば・・ > この苦海の生を何とか泳いでいる、泳いでいるつもりになっているかも知れないわたしが、その実 沈んでいると。 沈んである事すら知らずに沈んでいると。

『 それはどういう事ですか? 』 『 仏教で海って? 』

色んな問を出して下さる皆さんに、なるべく仏教真宗の専門単語を使わずにたどたどしく お話するうちに、自分の中で新しい気づきが生まれる事があります。 あるんです。

みなさんにお礼を申しました。 『 え~なんでお礼言われるんですか? 』 と仰いますけど、そうなんです。

そう言えば今回のサブタイトルは [ 余白 ] 。 単なる空白ではなく余白表現の可能性を探ります、とあります。 一日一日ひと時ひと時の積み重ねの歩みの中で、何もない空白の時間に見えて、それは無くてもいい無駄な時間ではなくて、なくてはならない [ 余白 ] であったと発見出来る振り返りがあります。

大阪会場 寿光寺 ・ 7月28~31日 (西成区玉出東2-9-29)