2017年も、もう2月27日。

昨日あるお方から法事のご相談でお電話があり、用件終えた後『 以前書き込んでおられたあのお話、あれを読んで・・・。』 懐かしい事を話題にしながら、そういえば実に長く書き込んでいないなぁ・・と反省。

1月は慌ただしく、走行距離5000㎞・京都島根を5往復と走りに走っておりました。そのうちの1回、13日に京都から島根・17日に島根から京都というものが。 14・15日がご縁のお寺御正忌法座布教、そして16日の当山西連寺御正忌法座にむけてのものでありました。

この時、京都在住のある男性を 助手席に乗せての往復旅でもありました。

わたしより数歳年上の山本さん、最初のお出会いは25年以上前かと思います。当時勤めていたお寺から毎月お参りに行っていたお家の座敷で、いつも正座して待ち構えておられました。「待ち構えて」というのは、行く度に仏法に関するありとあらゆる質問を用意しておられたからで。 若いわたしは何とかお答えしようとするものの、窮する事しばしばであった記憶があります。( 今でも立派に応答は・・・ ) 夜に招かれて、互いに真宗聖典を開き喧々諤々の事も。

数年そんなやりとりがありましたが、わたしがそのお寺を退職した事もあって15年ばかり出会っておりませんでした。 昨年とある通夜葬儀の場で久々に再会し、懐かしさに日を改めて出会う約束を。( わたしの事ですから一杯やりながらって事ですね。ご想像通り。 )

その席で溜まりにたまった質問が・・・だけではなく、若い時は神事に熱心であり神官指導のもと「お百度」踏みから何からやっておられた事、疑問を持ちその後 修験道として滝に打たれる毎日を送っておられた事を聞かせていただきました。 最初のお出会いの頃は滝に打たれていた頃であったと。 ( そういえば目つきが・・。) そして何故その道を求めるようになったのかもお話下さいました。

そして今のお心持ち、仏法お念仏の受け止め味わいもポツポツと。

かなりの時間をご一緒したでしょうか、わたしから提案を。

『 いかがですか、山寺ですが今度一度西連寺に来られませんか? 』

『 はい、是非訪ねてみたいですねえ。実は以前お近くまで行ってみた事あるんですよ。 』

『 ええ! そうなんですか。知りませんでした、遠かったでしょう?(笑) 今度はわたしが車でって事で。 1月に帰山する時に同乗いただいたら交通費はタダ、同じものを食べて頂くなら食費もタダ。 夜は一杯ご一緒に。 』

『 そんなのいいんですか!是非とも。 』

『 ただし条件があります。14・15日とわたしが行くお寺に同行して法話を聴聞する。 』

『 願ってもない事、是非。 』

『 もうひとつ。16日西連寺御正忌法座の本堂で、今わたしに話して下さったお話をして頂く。 』

『 ・・・・・。 わたし、人前で話なんかした事もないですし出来ませんよ。 』

『 その後でそのお話を受けて、わたしがお話します。 』

『 ・・・・。 いいお話も有難いお話も出来るはずありませんよ。 』

『 はい。 』

『 ・・・・。 出来るはずありませんよ。 』

『 はい。 』 『 そんな・・・・。・・・・。 』

という事で13日早朝お迎えに行き助手席に。この数か月原稿を書いては捨て書いては捨て緊張しっぱなしであったとか。 一度聞いてみて下さいと仰るのを「 いや、その場で初めて聞く方がいいので 」と断り、何てイジワルな人だと言われながら一路西連寺を目指します。

着いてからも緊張緊張不安不安と言いながら何度も誰もいない本堂に入っておられました。

気の毒に。

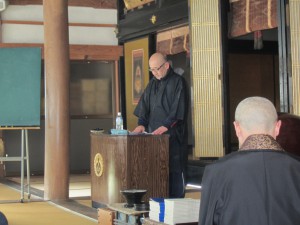

当日、15分のお話を2席。 驚きの声や、頷き。たまに笑い声。 西連寺の本堂の皆さんは温かく迎えてくださるのは分かっていましたし、聞いて頂きたいと思っていたお話。 本当にいいご縁いい一日になったと、合間に暖を囲んで色々なお話をされている皆さんと山本さんを眺めながら思いました。

驚きの声や、頷き。たまに笑い声。 西連寺の本堂の皆さんは温かく迎えてくださるのは分かっていましたし、聞いて頂きたいと思っていたお話。 本当にいいご縁いい一日になったと、合間に暖を囲んで色々なお話をされている皆さんと山本さんを眺めながら思いました。

17日、西連寺を出てわたしが広島で法事を勤める間、映画館で時間を調整いただいてから京都に着いたのは夜遅く。 長い長い旅でした。

そして暫くアップしていなかったからか、長い長いお話でした。

10月23日から11月13日までは隣寺数ヶ寺で勤まる報恩講にお参りしながら、その間にご門徒さまのお家のお内仏の報恩講にお参りの日々でした。

ご夫婦で迎えて下さるお家あり、ご家族で迎えて下さるお家あり、友人数人に声掛けして迎えて下さるお家もあります。 数日前から準備に心を配られて、お内仏を美しく荘厳されて迎えて下さるお家は、入らせて頂いただけでその思いが凛とした空気に伝わってきます。

一緒に「正信念仏偈」のお勤めをした後ひと言のお話をして、お茶をいただきながら四方山話・・・で、1時間少々。 そして次のお家へというのがペース。 ( この時期だけ数軒のお参りがあります。一日4軒もあったら西蓮寺にとってはてんてこ舞いの日。 以前も言いましたね、最近繰り返しが多くなって・・・(笑)。 )

その日のお家は、おばあさんがおひとりで迎えて頂きました。 おそらくご準備も・・。

『 おはようございます。 』 とご挨拶して座敷にあげて頂き、先ずは仏様に合掌を・・・おお。

なんと可愛らしい仏華が!

『 おばさん、お華が綺麗ですねえ。 菊はおばさんが育てられたんですか? 』

『 はい。・・畑で。 』

『 やっぱり。 綺麗ですねえ。 で、この葉はどうされたんですか? あまり見ない葉ですけど。 』

『 ああ、丘を歩いている時に見つけて・・。 ちょうどいいかなあって。 ・・変ですか? 』

『 いやいや、そんな事ないです。 いいですよ! とってもいいなあって思ったもんだから。 』

『 そうですか。・・ 』

『 うん、とってもいいですねえ。 よく合ってますねえ。 』

『 はあ・・いいかなあって思って・・。 』

何にこころ動いたかって、何気も無くて歩いている時にも仏さまの事がいつもおばさんの中にあったからこそ、ただの葉っぱが仏華に見えたって事です。 この葉っぱを見た多くのひとには何でもないものと通り過ぎていた葉っぱが、おばさんをして仏華と見出されたわけです。

いいですねえ。 実にいい。 見出された仏華・・・・見出した仏。

その仏がまた、何でもなさそうに多くを語られないのが・・・・・・・。

気づけば実に長い間、更新しておりませんでした。 年間法座の様子の写真もアップせずにおりましたが、当山今年最後のお座・10月29日の報恩講 ( ご講師は三隅・深山の浄蓮寺、早川顕之師 ) も皆さまと勤めさせて頂きました。

ほぼ食事の写真を見ながら苦笑しつつも思う事。

『 数年間のお座の写真、どれも同じようでアップしてあっても見るお方あるんだろうか・・。 』

チラとそんな思いもかすりはしましたが、「かわりばえ」しない事こそ素晴らしいこと、有難きこと。

日々どころか刻々と変わり続けている中にあって・・。

「 お寺でのお話はいつもかわり映えしなくて面白くもないという人もいるが、変わらない話を何度も聞かせて頂くのが聴聞であろう。 」 と聞かせて頂いた事がありますが、その通りでしょう。 人により時によりコロコロ話が変わるようでしたら、それは既に仏法ではありません。 変わるわたしを映し出して下さる鏡。

かわり映えせずお集りに見えるお方々も変わっておられないひと時はなく、様々な出来事と出会いの中で身も心も変わり続けておられ、その中で怨親超えて共に出遇う倶会一処の場に身をおいて下さっています。 [ 変わらない場所 ] のある事の尊さを思います。 そういう場所であり続けたいと。

初秋、今年も恒例の「 大河ドラマ案山子 」が出現していました。 ≪ 真田丸 ≫、真田幸村。

例年スズメを追い払いつつも、その役目を終えたら去っていましたが、今年は・・。

< ツワモノどものユメのアト >

おじさん。 洒落てますね (笑)。 いや、メッセージ。深いですね。