仕事柄色々な方とのお出会いがあり、個展・企画展のご案内をよく頂戴いたします。

どの展にも行ってみたいのですが、残念ながらというか失礼ながらというか行けない事が多々あります。 今日も一通のご案内を頂戴いたしました。

≪ 七回忌記念 ・ 齋鹿逸郎 展 ≫。 以前、< たまたま >としか言ってはいけない位たまたま作品を目にする事がありまして・・。

以前、< たまたま >としか言ってはいけない位たまたま作品を目にする事がありまして・・。

『 ・・・? いったい何だ こりゃ? 』

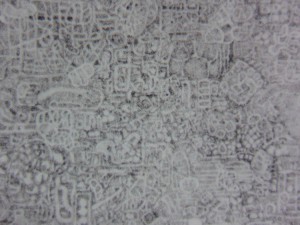

和紙の隅々にまで鉛筆のみで ビッシリ 描かれて( 埋められて? )あります。 ( 白亜・膠・胡粉も存分に使用されてあります )

近づいてみると、さまざまな図形が細々細々に。 遠く宇宙からみた私達の営みのひとつひとつにも見えて来ますし、身体の細胞を網羅されているようにも・・。

2007年に亡くなられており、わたしはお会いした事はないのですが、氏をよくご存知の方のお話によると、 『 彼の頭の中には設計図は全て入っていた。 』

と。 すさまじいお話です。

この度の展覧会。 鎌倉( ジ・ア~スにて 6月1日~6月16日 ) 鳥取( 百花堂にて 9月6日~9月15日 ) 東京( 銀座煉瓦画廊にて 11月4日~11月10日 )

そして、京都ではご縁深い 祇園・俵屋画廊で 9月29日~10月13日 の会期です。

たまに思い出すという不思議な作品です。

以前より時間をゆっくりとって、じっくり ボ~と見たく思います。

さて、京都に向かって走ろうかと・・・ふと目にとまる、2月28日に書き込んだ < 梅 >。

玄関に飾ってある、切り落とした一枝の < 梅 >。 ちょっと置いてみただけで、まさかこんなに長く置いておくつもりはなかったのですが、三か月経ってもまだ花をつけています。 植物には全く詳しくないのですが、あたり前のことなんでしょうか? 見る度、私には 『 こいつ、スゴイなあ・・。 』 と思えます。

植物には全く詳しくないのですが、あたり前のことなんでしょうか? 見る度、私には 『 こいつ、スゴイなあ・・。 』 と思えます。

そして、外に出ると花を茶色にした < 藤 >。 散って散って無惨にも見えます。

散って散って無惨にも見えます。

≪ 無常 ≫ とは、ただ空しい事ではなく 常に変化し続けてある姿です。 若かったものが老い、元気だったものが病んでゆく。 それだけではなくて ≪ 無常 ≫ であるからには、病んでいるものが元気になっていくという < 可能性 > があるという事です。 あらゆる 可能性が。

茶色く枯れた、いや 枯れたと見える枯れたと見る < 藤 >君も、実は今 < いのち > を燃え盛らせているただ中です。

まっただ中!

境内の白藤が迎える中、17日に帰山。 今日21日 ≪ 降誕会法座 ≫。

境内の白藤が迎える中、17日に帰山。 今日21日 ≪ 降誕会法座 ≫。

ニ日前には華を立てに渡辺総代さんが。 奥さまも来て下さり本堂・庫裡のお掃除を。 それは綺麗にして頂き大助かりです。 その何日も前にも裏山や庭の草刈りに来て頂いてありました。

遠田の山崎さんも草むしりに来て下さっていただけでなく、何度も母に料理物を届けて下さっていたとの事。 今日も海の幸 < 亀の手 > ( 鷹の爪とも呼びます。ご主人が採って来て下さったと。 ) や、皆さんへの料理物を。

昨日は三隅の三浦さんが台所手伝い・掃除に来て下さいました。 いつも息子さん共々お世話になっていますが( 帰るたびに美味しいお料理を届けて下さって・・。 )、今朝、お寺のあちこちに黙ってソッと花を飾って頂いていたのを たまたま目にしてしまいました。

今回から< 世話役 >をお願いした渡辺繁さんも朝から走り回って頂きました。

皆さんへのお茶菓子にと毎回、自店で作ったお饅頭を持参下さる山本さん、『 これはご院家さんにお供え。 』と焼酎を持ってきて下さる村上のおばあさん、皆さんに一本づつ・・と <竹酢液> を持ってきて下さる斉藤総代さん、仕事を休んででもお手伝いくださる寺迫総代さん、途中何人も乗せながら遠くから車を走らせて来てくださる小松原さん、はじめてお参り下さる方を何人もお連れ下さる高橋さん・・・・・・。

おひとりおひとり言い始めたら切りがありません。 そして何より、今日 本堂に座って下さった方々があってこそ、法座がお勤まり出来たわけです。

親鸞聖人のお誕生日をご縁とした今日の法座。 楽しく、賑やかなうちにも 仏法のお話をご一緒させて頂きました事、全ての多くの方々に 深く深く 感謝を。