≪ ずっと先、誰かが気づく ≫。

中国で書画の掛け軸を買い求めて帰国し、床の間に掛けてみたが何となくシックリこない・・。

と、表装替えを依頼される方があります。

表装に、中国風・韓国風・日本風と決まってはいないのですが、それぞれ特徴があります。

日本の家屋に掛けるには、日本風に表装されたものがおさまりやすいのでしょうか。

( わたしは、・・・まあ、そうともおもいませんが・・。 )

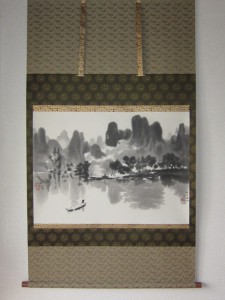

この度の軸の表装はあまりに白っぽすぎて落ち着かないので、渋めの三段表装に、との事で。

( かと言ってあまり渋くなく、明るさも・・という至難のご依頼。 )

印象が変わりました。

印象が変わりました。

中国で表装されたものは、きつい糊が使用されてある事が多く、剥がすのが大変です。

日本で表装された軸は、裏から霧を吹いて時間をかければ ス~と剥がれる事がほとんどです。

( 最近の機械表装のものはダメですが。 )

何百年先に次の表具師が修復する事を想定して、そしてその時本紙の書画を痛めず剥がしやすい様に薄い糊を使って仕上げてあります。 薄い糊を使うという事は、何百回も巻き下しをするうちに剥がれて痛みやすくなるという事です。 その為、薄い糊でも結着力あるように様々な知恵が結集されてあります。

ホントにスゴイ事です。 先々を思って仕事されてあります。 その為には時間も労力もしっかりかけてあります。

『 今さえ良ければ。 』 『 早く安く。 』 と、きつい糊を使うことは、書画の寿命を考えていないとしか・・・。 あれ? 悪口?

紙も、日本の和紙がいいです。 楮・三椏の繊維毛足が長く、強いです。 毛足のほとんどないパサパサの紙が張り付けられている日には・・あれ? 悪口? いえ、作業するものの正直な感想です。 難儀しながらモクモクと剥がすうちに、人生と重ねてまで考えてしまいます。

墨ひとつで、鏡の如き湖面が。

墨ひとつで、鏡の如き湖面が。

大丈夫です! 何百年先の表具師が喜んで蘇らせるように、師匠に教えられた全ての仕事は致しました。