8月27・28日、三隅組講習会。 100年以上伝統のある学習会、以前は三日間あったとも四日間あったともいわれる泊り込んでの学習会です。 今年の引き受けは浜田市・弥栄の勝龍寺さま、 講師は行信教校講師の山本攝叡師です。

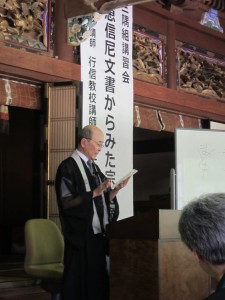

8月27・28日、三隅組講習会。 100年以上伝統のある学習会、以前は三日間あったとも四日間あったともいわれる泊り込んでの学習会です。 今年の引き受けは浜田市・弥栄の勝龍寺さま、 講師は行信教校講師の山本攝叡師です。

『 恵信尼文書における宗祖像 』 との講題で二日間六時間のお話を頂きました。

国語教師をされていた先生からの、一見ミミズが這った様にしか見えない( 古文書が読めない不勉強者で・・ ) 原本の写しの一文字一文字にあたりながらのご指摘に 『 ・・・そうか・・なるほど・・。 』 と唸られる事、多々。 多々。

今まで活字にされたもの・現代語に訳し読みやすくされたものしか 読んでいなかった事、それを何の疑問にも思わなかった事を恥ずかしく思いました。 ご講義には、宗祖と奥さま( 恵信尼さま )の当時のお姿がありありと思い浮かべられる感がありました。 これまで思い違いしていた事があった事にも気付かされました。 確かにそうであるとしか読めない、と黙考することしばし。 有難うございました。

会処の勝龍寺さま 、ご住職・坊守さま・前坊守さま・寺族・総代・婦人会のみなさまには大変あたたかく細やかなご接待を頂戴いたしました。 数か月前からのご準備ご心配であったとお察しいたします。 境内地・本堂・食事・お茶・・・・考えなくてはならない事は山ほど出てきます。

宿泊・懇親会は場所を移動して、近くの< 体験村 > 施設を用意して頂きました。

緑溢れる中、ゆっくりお湯に浸かり歓談食事。 ( どぶろく特区・弥栄ならではの、どぶろく! ) さらに布団間横に二次会準備まで。 ( 囲炉裏を囲んで深夜2時近くまで・・。 なんと、先生は最後までお付き合い頂きました。 恐縮 )

大笑いするだけの話題でなく、ご法義のお話に夜が更けてゆくのも、この会の伝統の力でしょうか。

皆々様、ありがとうございました。

昨年も書き込んだ、この時期恒例の < 地蔵盆 >。

京都の子供たちの夏休み最後のお楽しみ( が本来の趣旨ではないんでしょうが )。

8月22日、当マンションでも駐輪場の自転車を全て整理移転して会場をつくり、地蔵尊をお迎え安置して午後1時からお勤めとお話。

わたしのとっては地蔵尊を縁にしてでも、ここに集まってくれるお子さんにお話をさせてもらう事がメインなのですが、小学生以下のお子さんが多いので何をどう楽しくお話しようかと苦心しております。 今年は「 西の観音・東の観音 」

を少しアレンジして「 西の地蔵・東の地蔵 」で、お地蔵さまは何故手を合わせて立っておられるか・・・を。

夜はこれまた恒例、大人も集まりゲームに宴。

同じマンションに住んでいるとはいえ、普段はほとんど話す機会のない皆です、夜10時過ぎるまで賑やかに。 大事な行事、時間です。

同じマンションに住んでいるとはいえ、普段はほとんど話す機会のない皆です、夜10時過ぎるまで賑やかに。 大事な行事、時間です。

次の日も、ご縁の町内での地蔵盆に呼ばれました。 ここは < 読み聞かせ>活動をされている方を招いておられ、お参りの後子供を集めて 『 地獄のそうべえ 』。 やはりプロは違いますね、物語の中に引き込まれていきました。 『 その話、知ってる~。 』 と言っていて子供たちも実に楽しそうでした。 お話の間にお坊さんの反応を確かめるように チラチラ こちらを見る子供たちの顔が印象に残る一日でした。

14日、午前中京都にてバイクに乗り 数件のお盆参りの後、お昼前に車に飛び乗って一路島根へ。

16キロ渋滞に突っ込みましたが、何としてでも夜7時までには帰り着かねばなりません。 気が急きましたが、帰りつきました。

夜7時から<床並集落> での盆勤め。 櫓組まれた盆踊り会場の脇にて。

7時半には3キロ程離れた<西の谷集落>での盆勤め、後 ひと言のご法話。

都会では賑やかなお祭りのようになっている 盆踊り、僧侶のお勤めの姿は目にしません。

おそらく田舎ではアチコチまだよく見かける様に、この里では初盆を迎えられた方の遺影を並べ、盆踊りの前にお勤めをいたします。 ( 踊り前にお勤めというか、お勤めの後に踊りが・・というか )

今は集会所等が会場となっていますが、ずっと以前は初盆を迎えられた家に皆で出向き踊っていたと祖父から聞いた覚えがあります。 『 さあ、次はあの家、みんな行くで。 』 ・・と、家から家へ。

お盆には亡き人がこちらに帰って来られてその魂を慰める為 、との考え受けとめもあるのでしょうが、もっと大事な事があります。

《 お盆 》 のはじまりを訪ねれば、「 分け合う 」 という事からはじまっている事を強く感じます。 ( 目連尊者とお母さんのお話ですが ) 家族大事な人を亡くして淋しい思いをしている方を 放ってはおかない!・・・家族親族の問題だけではなく、一緒に暮らしてきた仲間みんなの問題と受けとめ、その淋しさを分かち合う。 『 いかが暮らされてますか。 お淋しいです。 私たち皆居りますよ。 』 と、言葉を分かち合う、心を分かち合う出会いの場であると思えます。 お勤めの後、皆で踊る、静かな踊りであっても 言葉をかわし目を合わせ笑顔も生まれるでしょう。

さらに申せば。 「 お盆には帰ってこられる 」 お盆終わればまたおられなくなる・・・。 そうでしょうか。

《 念仏の声の中にいつでもおられる 》 ことを聞かせて頂けば、< 年中お盆 >・・とは言い過ぎでしょうか。

言い過ぎですね。

この行事を通して、『 いのちは、死んだら終いのチッポケなもんじゃない 』 『 わたしは、ひとりではない 』 という事が聞こえてくれば、それこそ、《 踊る 》ほどの歓びの日であります。