ここのところ表装の仕事についてあまり書き込んでいない様におもいますが・・・。

『 安心して下さい。 やってますよ。 』

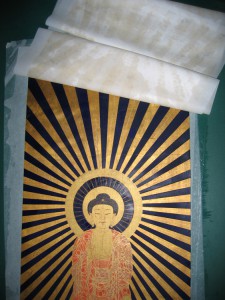

とあるお寺の開基本尊絵像軸。 掛ける状態でなくとも、巻いて代々大事にされてあったところ、この度修復を思い立たれました。  かなり時代の古き如来像、かなりの傷みです。

かなり時代の古き如来像、かなりの傷みです。

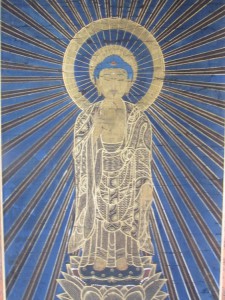

修復を進めて行くと、過去2回は修復された痕跡が見えます。 それでもここまで傷んでしまった訳です。 以前の修復の時すでに欠落部分があり、裏打ち紙に補色された痕もあります。

修復を進めて行くと、過去2回は修復された痕跡が見えます。 それでもここまで傷んでしまった訳です。 以前の修復の時すでに欠落部分があり、裏打ち紙に補色された痕もあります。  少しずつ作業を勧めます。

少しずつ作業を勧めます。  まだまだ途中ですが、折れ傷みを直すところまでは来ました。

まだまだ途中ですが、折れ傷みを直すところまでは来ました。

古き時代 の特徴あるお顔・衣。

古き時代 の特徴あるお顔・衣。

以前修復した本尊のお顔・衣と比べて見ると、同じ本山本願寺から頂かれたにしても、年代によりお姿に色々な特徴があるのが分かります。 絵師が違えば当然の事でしょう。

お顔・衣に少々の ( いや、かなりの ) 違いがあれど、そのお姿が現わそうとされているおこころに、一切の違いはありません。

それにしてもこの度のご本尊、よくぞ保管されていた事です。 本山からはるばるやって来られたご本尊、それを待ち受けておられた当時のみなさんの歓びの様子に思いをはせつつ・・・・・修復作業を進めさせて頂きます。

称名

9月5・6日、益田・明顕寺仏教婦人会巡回法座のご縁。 お寺でのお座ではなくて、少し離れたところで会場を整えて待っておられるところへ、ご住職と一緒に出向いてのお座です。

お堂であったり集会所であったり。  一か所で半日のお座、この集会所には立派なお仏壇が安置されています。 世話役の方が何日も前から心をくだいて準備されているのが分かります。 何十年も続く巡回法座、それぞれの会処に伝統を感じます。

一か所で半日のお座、この集会所には立派なお仏壇が安置されています。 世話役の方が何日も前から心をくだいて準備されているのが分かります。 何十年も続く巡回法座、それぞれの会処に伝統を感じます。

何年もご縁を頂いておりますので、お顔見知りの方が多く。 『 これをおひとつ。 』 と、にこやかにお土産を持って来て下さるお方も。 早生の栗・掘ったばかりのミョウガ・栗ご飯・手作りブルーベリージャムに切干し筍・・・・。

ありがたい事だなあ・・と車を走らせお寺に帰る途中には、出ました! 今年も出ました。  名物の案山子!

名物の案山子!

毎年大河ドラマ案山子を立てるおじさん。 今年は特徴無くて難しくなかったですか?

そうでもないですか? 来年の 《 真田幸村 》 、楽しみにしています。

少し走るとおやおや! もうですか!

夏の終わりと、秋のはじまりを感じた 二日間でした。

数年前に出来ていたのは知っていましたが、一度も行ったことはありませんでした。

『 え~京都にいるか? 』 『 はたして、ひとが行くか? 』 ・・・などと言われていましたが、中々好評のよう。

どちらかと言えば盛況との噂を耳にしていた今日この頃。

縁あって行って来ました 《 京都水族館 》。

子供が小さい時、どこかのに行ったきり実にひさしぶり。 いや、いいもんですねえ。

いくらでも見つめていられそうです。 クラゲ水槽など、一家に一槽 欲しいくらいです。

山や川の流れ、草花を見つめ続ける時のように、初めは目にするそれぞれの事を考えていますが、そのうち頭に浮かんでくるのは様々な事。 昨日の出来事・会話、遠い先の予定・・。

まさに自分の中の自分との対話 。 ひとを目の前にしていては出来ないことです。

《 我 》 のないものを相手にしているときにこそ、わたしの 《 我 》 が知らされます。

それにしても クラゲ。 きれいですね。