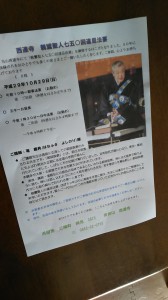

10月29日、当山西蓮寺にて宗祖親鸞聖人七五〇回遠忌法要を厳修。

あいにくの小雨模様、皆さまの足元を心配しながら朝を迎えましたが、 先ずは役員世話役の方々の姿が見え次第に参拝の方々が門をくぐられる姿が見えてまいりました。

先ずは役員世話役の方々の姿が見え次第に参拝の方々が門をくぐられる姿が見えてまいりました。

駐車場の係の方、受付の方、お茶準備の方、靴整理の方、前もってお願い打ち合わせしていましたのでお任せしておいて、わたしは法中をお迎えして本堂に顔を出したのは9時半でしたでしょうか。 驚きました。 ある程度は参拝の人数を把握していたとはいえ、この本堂がビッシリと満堂の姿。 初めてこの土を踏んで下さったお方も多々、それはお同行さまが「 お参りしましょう 」と声をかけて頂いた方々。どれだけ熱心にお声がけ頂いた事でしょう。

初めてこの土を踏んで下さったお方も多々、それはお同行さまが「 お参りしましょう 」と声をかけて頂いた方々。どれだけ熱心にお声がけ頂いた事でしょう。 広島・岡山と遠方からのお姿、どれほど朝早くからご準備くださった事でしょう。

広島・岡山と遠方からのお姿、どれほど朝早くからご準備くださった事でしょう。

ご法中には朝事よりご出勤頂きました。ありがとうございます。

前日夕方には本堂高座に座り声の響きを確認いただいたご講師先生。50年ぶりに据えた高座での『お説教』。 言葉たくみ音声豊かなお話しに、外は小雨静寂であるのと対称的に堂内は不思議な空気感。 それは、座っている人の顔は違うものの50年前のこの日と重なっていると感じての事かもしれません。

言葉たくみ音声豊かなお話しに、外は小雨静寂であるのと対称的に堂内は不思議な空気感。 それは、座っている人の顔は違うものの50年前のこの日と重なっていると感じての事かもしれません。

今にこの場があるのは、遠い過去から実に多くの方々が少しづつ少しづつ思いを積み重ねて下さったからの事と感じました。 ご講師のお話を聞かせて頂きながら聴聞の皆さまのお顔を少し振り向き、そう感じました。 そしてまたご講師先生を見つめます。

日中法要の前には記念撮影。  そして行道によるお勤め。

そして行道によるお勤め。

何とも綺麗に厳かにお勤め頂戴いたしました。 このお勤めに遇えた事の喜びを伝えて下さった方が沢山ありました。 ご講師先生のお話に遇えた事の喜びを伝えて下さった方はそれ以上にあったでしょうか。 そのお声を聞かせていただくと何度も何度も嬉しくなってきてしまいます。

会奉行の浄蓮寺さまには大変お世話になりました。 何日も前から通ってきて頂き相談を重ね、こちらが気づかぬ事まで気づいて頂き。当日実に心強く、お蔭様にて。

何日も前から通ってきて頂き相談を重ね、こちらが気づかぬ事まで気づいて頂き。当日実に心強く、お蔭様にて。

弟・淳之も、息子・廣大も、 娘婿永光寺・聖法くんも出勤頂き。

娘婿永光寺・聖法くんも出勤頂き。 有難く嬉しく。

有難く嬉しく。

「朝目が覚めるだろうか、生きてむかえられかねえ」と言っていた老母も無事に。

《 運命 》というものはありません。

最初から決まっている事など何もありません。 多くの出来事と多くのひとの出会いのうちにひとつ事が。  その出来事の場で振り返ってみると、「ああ、多くのことの全てが、正しくこの事の為にあったのかなあ 」と。 網の目のご縁は、過去・現在のみでなく未来にまで連なっております。 願わくば、この法要のご縁が後に繋がらん事を。

その出来事の場で振り返ってみると、「ああ、多くのことの全てが、正しくこの事の為にあったのかなあ 」と。 網の目のご縁は、過去・現在のみでなく未来にまで連なっております。 願わくば、この法要のご縁が後に繋がらん事を。

合掌 九拝

小雨の上京区寺之内、「大本山妙蓮寺」(日蓮宗寺院)。

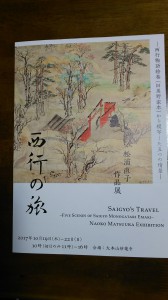

以前より親交ある松浦直子先生(京都精華大学日本画特任教授)の初めての作品展です。

『西行の旅』ー西行物語絵巻(旧萬野家本)から模写した五つの情景ー と題して九幅の掛け軸と巻子一巻の展示です。 この作品に筆を持たれてから20年近くかけてここまで描かれたと認識しています。 そして、長い時間をかけてご相談しながら少しづつ表装させて頂いたことを思い出します。

お預かりして表装している時に何度も何度もよくよく目にしていたはずの画。 ところが、今日は全く違う画として見えた事に驚きました。

おそらく、場所です。 「場所をえる」という言葉は好きな言葉ですが、おそらくその「場所」です。

拝観寺院でありながらその静けさは何とも・・。ゆっくり画を拝見した後で縁側で話す声さえはばかられる静寂。 どこかで焚かれている香。 雨に濡れる庭石。

よく見ようと作品に近づくと、画の中に入り込んでいくような感覚に。

西行の歩いた時間。 原本絵巻を描かれたに要した長い時間。

今日まで絵巻物として伝えられた長い時間。

そして本紙の紙の汚れ皺一本、水の流れ一筋まで繊細に写し描かれた松浦先生の長い時間。 何度も見ていたとはいえ見ていたとは言えない、凛とした空気の中でこそ感じられる事があると、あらためて。

この作品展、展示協力された青谷女史なくば成しえなかったと仰っていました。ここを探し選ばれたのも彼女でしょうか。 お二人に、ありがとうございました。

そして、明日からいよいよ法要せまる山寺へ帰山。 これまた時間の流れが少々違う場所ですが、今回ばかりは慌ただしくなりそうです。 出来る事なら、こころ慌てず。

いつの間にか夏は過ぎ彼岸も過ぎ、秋も深まりつつあります。

今月10月29日は、当山厳修親鸞聖人七五○回遠忌法要。いよいよ近づいてまいりました。

昨年から少しづつ準備を始め、総代・役員の方々と何度も話し合いを重ねてまいりました。この夏すぎには記念事業としていた「 外トイレ水洗化 」も完了し

「 須弥壇納骨設備 」も整いました。

「 須弥壇納骨設備 」も整いました。

かねてより本堂外陣での椅子が少々足りないと思っていました。座布団に座ってご聴聞の方は少なくなってきて30脚の椅子では足りないと。以前から、「椅子が良いが、この高さの椅子は私には・・」とのお声を聞いていたので少し高めの3人座りのベンチタイプのものを6脚揃えました。

かねてより本堂外陣での椅子が少々足りないと思っていました。座布団に座ってご聴聞の方は少なくなってきて30脚の椅子では足りないと。以前から、「椅子が良いが、この高さの椅子は私には・・」とのお声を聞いていたので少し高めの3人座りのベンチタイプのものを6脚揃えました。 普段のお座はこれで十分かとおもいますが、今度の法要には果たして何人くらいの参拝を頂けるかと。 お昼食をお弁当にすることに決まったこともあり( この度は普段台所お手伝いの方にもなるべく本堂にて法要・ご聴聞に会って頂きたいと )、ご門徒さま有縁のお同行さまへの案内状に葉書を同封し参拝可否のお返事を求めたところ、なんと今日までに100人を超すお申込みがありました。 有難い事です。 「 ご院家さん、チラシのようなもの作んさいや。 わたしらが人に勧めるのにあった方がええ。 」とのお言葉をうけて作成しました。その方々が、初めて西連寺にお参り下さる方を何人も連れてきて下さる、その人数もあります。 有難い事です。

普段のお座はこれで十分かとおもいますが、今度の法要には果たして何人くらいの参拝を頂けるかと。 お昼食をお弁当にすることに決まったこともあり( この度は普段台所お手伝いの方にもなるべく本堂にて法要・ご聴聞に会って頂きたいと )、ご門徒さま有縁のお同行さまへの案内状に葉書を同封し参拝可否のお返事を求めたところ、なんと今日までに100人を超すお申込みがありました。 有難い事です。 「 ご院家さん、チラシのようなもの作んさいや。 わたしらが人に勧めるのにあった方がええ。 」とのお言葉をうけて作成しました。その方々が、初めて西連寺にお参り下さる方を何人も連れてきて下さる、その人数もあります。 有難い事です。

娘が嫁いでいる広島の永光寺さまからも、遠方ご住職坊守さまはじめご門徒さま計8名で参拝頂けるとの事も。 有難い事です。 もったいない事です。

参拝の方々への参拝記念品の準備もほぼ整った昨日。出勤法中ご住職方の記念品にとすすめていた品を日本画家さんが届けて下さいました。 法要儀式に手にする「中啓」という扇、この度は一枚一枚同じ絵柄のものが無いように手描きで描いて頂きました。 まづ平面に画家さんに描いて頂き、それを扇子専門「遠藤」にて折って頂き、 画家さんの手直しがあって骨を入れて完成。

画家さんの手直しがあって骨を入れて完成。

見事! 蓮美しく、朝顔清々しく、子牛可愛らしいですね。 世界でひとつしかない「 中啓 」です。 そして、もう包みましたので何方にどの絵柄が行くか私にもわかりません。 ご本人方に手をのばしてもらって選んで頂きましょう。 開けて出会ったところが、ご縁。 ご縁。

見事! 蓮美しく、朝顔清々しく、子牛可愛らしいですね。 世界でひとつしかない「 中啓 」です。 そして、もう包みましたので何方にどの絵柄が行くか私にもわかりません。 ご本人方に手をのばしてもらって選んで頂きましょう。 開けて出会ったところが、ご縁。 ご縁。