一度暖かくなり一挙に桜が咲いて、散りゆく頃になった4月8日。また寒くなり身体が驚いた日となりました。毎年お釈迦さまのお生まれのこの日に、永代経法要を勤めさせていただいております。

今年は広島市・永光寺の永光聖法師にご来講頂きました。

本山式務・広島別院と勤められ、昨年伝道院にて学ばれたわたしより20歳以上お若きご講師。 そのご年齢ならではの視点・受け止め・味わいがおありの事であろうと、楽しみにお待ちいたしておりました。

のびやかなお声と穏やかなお話しぶり。

丁寧に丁寧にお話頂いた40分のお話4席、終わってみればひとつのテーマが一本の道として見えました。 色々な話題を引いてのお話を聴かせて頂きながら、様々なことに思いを飛ばさせていただきました。

自分の中にあった何かと、この度聴かせて頂いたひとつの事が繋がった時、じわじわと胸にあたたかいものが広がります。 じわじわと。

この度のご縁、誠にありがとうございました。 またお呼び下さい、とのお同行さまからの声が聞こえることは、住職としても喜びです。

当日夜はお泊りいただき、二日酔いするほどお付き合い頂いた事も御礼申し上げながら。

太古の昔、ほかの動物と同じように四つ足で歩いていた私たちの祖先が何故立ち上がるようになったのかのついて色々な説があります。 「 安全確保のため遠くを見渡せるように 」 「 生きのびるため道具を持つように 」 等々。

話一転。この冬のオリンピック感動的な金メダルを獲得した羽生結弦選手が、演技が終わった直後に痛めていた右足を両手で押さえた映像が流れました。リンクを出た選手にインタビュアーが質問しました。 「 足を押さえておられましたが、痛みからですか? 」 「 いえ、感謝しかありません。」 よく滑りきらせてくれたという感謝でしょう。 思いました。わたしたちは痛みにも手をそえる、感謝の時にも手をそえる。

お腹が痛いとお腹に手をあて、歯が痛いと頬に手をあてます。そしてまたありがとう!と手を握り肩に手をまわします。

< 手はこころ > といわれます。手紙・手当・手弁当・・ただの紙や弁当ではなくてそこには<こころ>が込められてあります。 わたしの痛みでなくても、頭が痛いという子供の頭に手をあてて撫でます。 いたいのいたいのとんでいけ~・・と。 わたしのこころを伝えたい時にわたしたちは< 手 >をさしのべます。

「 その日わたしはただベッドの横にいて主人の手を握っていました。 」

先日若くして亡くなられたお方の奥様がポツンとおっしゃいました。 強い鎮静剤も効かなくなってきた痛みにより添われるためだったのでしょうか。 一緒に歩んでこられた日々に感謝のおこころだったのでしょうか。

もう、その手に触れる事が出来なくなったとき。 手を添えて痛みを分かち合い、こころを伝える事が出来なくなった時。 わたしたちは、両手を前にして手と手をそっと合わせます。 この手がわたし、この手はあなた、と。

仏さま。仏さまもずっとわたしを見つめて願いを込めて両手を合わせておられます。この手がわたし。この手はあなた。 どうかわたしの願いを聞いてください。 あなたのいのちにちっぽけな時はひと時もありません。 あなたのいのちはかけがえなく尊い。

合わせる両手の中にわたしの姿をいただきます。 それは、< ひとつになる > という事ではなくて、< すでにひとつである > と気づかせて頂き続ける時です。

『 ひとはなぜ立ち上がったのか? 』

所説ありひとがなんと言おうが、もうひとつの大事な答えがあります。

『 ひとは手を合わすために 立ち上がりました。 』

もう2月に入っておりました。矢の如し。

1月16日は当山御正忌のお勤め。寒い日でありました、遠路お参り下さいました10数人のお同行さまと法縁の一日をご一緒させて頂きました。

前日15日に一本のお電話。『明日お参りさせて頂きますが、つきましては〇〇さんのお電話番号をお教えいただけませんか?』車で迎えに行くので良ければご一緒にお参りをと、お誘いしたいとの事。

〇〇さんというおばあ様。父の代どころか祖父の代からお参りご聴聞頂いていたおばあ様。遠路ご自分で車を運転して、年七回のお座にほぼ皆勤に来てくださってありましたが、昨年はほとんどお顔を拝見する事ございませんでした。80歳をとうに越え、免許を返上なさったのです。

昨年のお正月には最後のご挨拶をと、本堂にお参りくださいました。『 長年お世話になりました。さびしいですが・・今日休みの娘が、お寺に連れて行ってあげる言うてくれたんで嬉しゅうて・・・ご院家さんにはまた、うちの報恩講で会えますし・・。』

どうしてもお参り下さいと言っていた昨年10月の遠忌法要には、お参りくださいました。何便か用意したお迎えの車に乗って下さってであったかと。

その日印象深かった事のひとつにこのおばあ様のお姿がありました。節談説教のご講師が午後の席で唄われる唄に、どこからか一緒に唄われる声が。 振り返るとこのおばあ様でした。 手を合わせてご講師先生のお顔をジッと見つめて。 『 ・・・覚えておられるんだ・・。』

そして16日、ゆっくりと本堂に入られるお姿が見えました。よろこんでよろこんで。

おばあ様を迎えにいって下さった50代の女性( このお方がお参りに来て下さるようになったのにも不思議なご縁がありますが )、互いに挨拶されるくらいにてそれほど親しくはなかったそうですが、もうお参りに来れなくなると話されていたおばあ様の声を何度か遠くで聞いていたと。15日にふと思い出して、もし自分が迎えに寄ってお参りされるのであれば立ち寄るのだが、電話番号も知らない。そこでお寺にお電話下さったのです。 ご迷惑でなければと。

その思い、思いだけでなく実際に行動にして下さったことに何とも頭が下がりつつ。

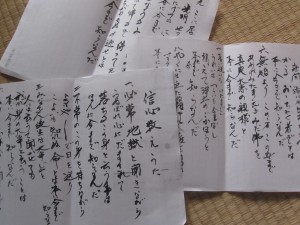

この16日におばあ様が3枚の便箋を見せて下さいました。< 信心かぞえ唄 >。

遠忌法要の日、ご講師先生が唄われた時、小さかった時何度も聞いたその唄が思い出され思わず一緒に声を出してしまったと。なつかしくて嬉しかったが、一緒に唄えば思い出すがひとりでは思い出せない。そんな話を娘にしたらインターネットやらで調べてくれた。自分で書いてみた。

『 おばさん、これちょっと借りていいですか。コピーして今日のみなさんに貰ってもらいましょう。そうだ、今日はおばさんに唄ってもらおう。いいですか? 』

如来さまのおこころを何とか伝えようと様々な手立てが。信心かぞえ唄も。ひとの出会いも。

シュンシュンとお湯沸く静かな聖人ご命日の本堂に、きれいに響くおばあ様の唄声。 聖人のご命日です。

シュンシュンとお湯沸く静かな聖人ご命日の本堂に、きれいに響くおばあ様の唄声。 聖人のご命日です。