もう9月、ことさらに厳しい夏でしたが早米の刈り取られた田んぼを見て、やっと季節の移り変わりを感じます。

毎年大河ドラマテーマの案山子を立てられている山根さんの田んぼの収穫はまだですが、今年も現れました。 「西郷どん」。  案山子が元気そうだという事はおじさんがお元気という事。何より何より。

案山子が元気そうだという事はおじさんがお元気という事。何より何より。

今気が付きましたが、昨年の案山子。 ここにアップしていなかったようです、写真にはおさめていましたが。しかも製作者のおじさんがおられたので並んで頂きました。 この「直虎」は大きかったですねえ、柴咲コウさんもビックラですよ。 この時思ったもんです、『・・おじさん、来年は基礎工事いるんじゃないですか・・。』

この「直虎」は大きかったですねえ、柴咲コウさんもビックラですよ。 この時思ったもんです、『・・おじさん、来年は基礎工事いるんじゃないですか・・。』

そしたら何と予想を裏切って飛んじゃいました。 とびましたねえ。 こうなったら知恵くらべみたいなもんで、おじさんの笑顔がわたしに挑んでいるような不敵な笑いに見えてきますよ。 いやいや、お元気でおってください!

とびましたねえ。 こうなったら知恵くらべみたいなもんで、おじさんの笑顔がわたしに挑んでいるような不敵な笑いに見えてきますよ。 いやいや、お元気でおってください!

「 私は行けないが、行くなら私の招待状も持って行って記念の図録を貰ってきてくれ。」と言われて猛暑の中、行って来ました。 奈良国立博物館 ≪ 糸のほとけ ≫ー国宝 綴織当麻曼荼羅と繍仏ー。

牛にひかれて善光寺と言いますが、言われてなかったら行っていなかったと思います。よくぞご縁を。 立派な図録を頂いた事だけでは勿論なくて。

思ったのは、古来 世の中こんなにも刺繍の仏さまが多かったのかと。それを知らなかった自分かと。 美術品としてではなく、礼拝対象としての仏さまの世界の多さにおどろきながら。

1200年経っても掛けられる状態にある4m 四方の≪ 当麻曼荼羅 ≫には圧倒されます。(曼荼羅とはいえ、浄土三部経の一巻 仏説観無量寿経に説かれてある世界を細かく画であらわされているものです。) それがすべて一針一針であらわされてある事に。この度修理完成記念の展覧でもあります。そして部分復元の往時の色鮮やかな大作も。綺麗です。 しかし、色褪せきっているものの長い年月を呑み込んだ迫力の前からは動けません。

色で驚くのは、聖徳太子の残されたお言葉(「世間虚仮 唯仏是真」)が繍されてあることで有名な≪ 天寿国繍帳 ≫。様々な技法を駆使してあるその糸の色が鮮やかなこと。飛鳥時代ですよ。

鎌倉時代に手を加えられたところの色の方が褪せているではありませんか。 繍する前に糸を染める事にいかに丁寧にされていたのか、また技術の積み重ねが伝えられてあったのか。

名号の御軸も数あります。その中には毛髪を糸にして繍して黒々と文字に浮き上がらせてあるものも。 色々な思いあっての事でしょうが、わたしはどうもジッと見つめにくかったです。 なぜか。

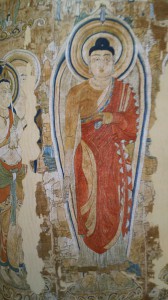

20世紀初頭、スタインが中国・敦煌莫高窟から持ち帰った≪ 刺繍霊鷲山釈迦如来説法図 ≫も大英博物館から出品されていました。 行くことないでしょうに、向こうから来てくださいました。 もったいなや。 牛にひかれて善光寺。

もったいなや。 牛にひかれて善光寺。

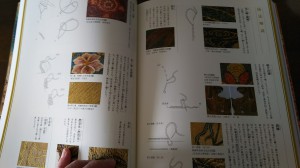

頂いた図録に様々な繍技法がのっていました。継ぎ縫・鎖縫・玉縫・駒縫・平縫・渡し縫・・etc 知らない事ばかり。

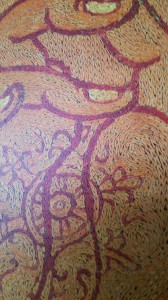

少し離れれば繍仏と分からない画面が、近づくと恐ろしく細密な糸。いったいどれほどの時間が・・と思いながら廻っている時、海のことが頭に。

海の水を柄杓で一杯づつ汲み取って、すべての水が無くなる事を喩えられた経文。

「 そんなバカな話。出来るわけない。 」と思われますが、出来ないことはないです。( 汲み取ったら、移し替える場所は必要ですが ) 出来ない事はない、が あまりに途方ない事なのでやらない、考えない。 出来ないとする。

4m四方を前に最初の一針を入れたひとの心はどんなだったのでしょうか。

刺しても刺しても終わりの見えない毎日はどんな思いで刺しておられたんでしょうか。

ふと「無倦」という言葉が。

大悲無倦常照我身。 もの憂き事なく、あきる事なく、諦める事なく。

わたしの海の如く際限なく湧き上がる思いに、一針一針あきる事なく離れない力が。 西日本豪雨災害の被災地の皆さまのご苦労の姿に心傷みます。まさしく、ひとかきひとかき限のない作業であろうことかと。 そのひとかきには大きな力があり、必ず終えて景色を見渡す時が参ります。 必ず。

西日本豪雨災害の被災地の皆さまのご苦労の姿に心傷みます。まさしく、ひとかきひとかき限のない作業であろうことかと。 そのひとかきには大きな力があり、必ず終えて景色を見渡す時が参ります。 必ず。

最初のご相談から一年以上でしょう。以前から表装のお仕事をさせて頂いていた京都・祐西寺の前住さまが「本堂内陣の格天井に私が画を描く」と。

何を描くか、どう描くか、どう進めるか・・色々なお方に相談されながら。当初は華をお考えの時もあったでしょうか、そのうち菩薩の画にしようと思うと。80数枚ありますから80数種類の諸菩薩のお姿をと。 そしてまたそのうち、通われている勉強会にて龍谷大の鍋島先生のお話を聞いて「全てを龍樹菩薩にする」と。蓮の花びらの中に蓮を手にされている龍樹菩薩を描くと。

わたしには先ず厚さ4㎜の板80数枚が渡されました。それの表裏両面に糊を引いた和紙を貼ります。そうしておかないと画が描かれた鳥の子紙を貼りこむだけだと、片面に糊の持つ水分が入って板が曲がる可能性がありますので。

十分乾燥させて数か月した頃ご住職が一枚一枚丁寧に描かれた画が少しずつ届いて来ました。繊細な線、一度に描かれるはずなく時間をかけて大変な作業である事は察するにあまりあります。  目を少々患っておられる前住さま・・・。 「これがわたしの最後のお荘厳」と仰っていました。

目を少々患っておられる前住さま・・・。 「これがわたしの最後のお荘厳」と仰っていました。

さてさて。 やっと全て整い、[散華光放射図絵]と名付けられた天井画の≪ 内覧の集い ≫を催されました。  着想・縁起・協力者そして写真を入れた冊子を用意され、法義指導の鍋島先生・美術指導の花山先生・ご法友方の中に私もご招待頂きました。

着想・縁起・協力者そして写真を入れた冊子を用意され、法義指導の鍋島先生・美術指導の花山先生・ご法友方の中に私もご招待頂きました。

本堂にてお勤め焼香の後、内陣に上げて頂き拝見させて頂きました。  正しく散華。

正しく散華。 携わらせて頂いたとはいえ、初めて目にする感がありました。

携わらせて頂いたとはいえ、初めて目にする感がありました。

お昼食のご接待までいただきました。さまざまな話題飛び交う7人での和やかな時間を頂戴きました。 その席にて発声の鍋島先生のお言葉の中「龍樹菩薩は蓮を手持っておられる。その蓮は一輪咲いていて一輪は蕾である。あたかも《空》を説かれた事を表してあるかの様に。偏らない・とらわれない、自由である事を示されてある。咲いていても良い・蕾のままでも良いと。」

ご住職・坊守さまも揃ってのご接待を頂きました事、恐縮しつつも。

前住さまの思いを今一度教えて頂いた日でありました。

( 最後の写真は、西蓮寺内陣の七高僧軸にあらわされてある龍樹菩薩です )