夕方 京都到着。

『 帰っとんさるんだったら、美味しいのを 持ってきますで! 』

この度の 西蓮寺帰還中にも < アジ >のタタキや、フライ・コロッケ・・etc 頂きました。

いや~美味しかったですよ! 浜田で獲れた < アジ > は今 < ドンチッチ アジ > と言うんだそうです。 ドンチッチ・・・・知る人ぞ知る単語。

初収穫の ピーマンも持ってきて頂きました。 中には < 双子ピーマン > も。 ん~実に強いピーマンの香り。

ん~実に強いピーマンの香り。

『 今年は良う出来た。 持って行きんさい。 』 母の生きがい・お寺裏山の畑で獲れた < ジャガイモ >。

![001[1]](http://sairenji.jp/SR/wp-content/uploads/2012/06/0011-225x300.jpg) これは、あれでしょう。 お湯を切って鍋を振りに振って・・・小学校の時 蓋を開けてビックリ感動した < 粉拭きイモ > 。

これは、あれでしょう。 お湯を切って鍋を振りに振って・・・小学校の時 蓋を開けてビックリ感動した < 粉拭きイモ > 。

えっ? 作りますよ! 私。 絶妙な塩加減に 自信あります (笑) !

西蓮寺、門柱横の掲示板。

亡き父が、随分以前に求め据えたものです。

亡き父が、随分以前に求め据えたものです。

既に色んなお寺にあったのを見て、掲示伝道をしたくて求めたのでしょう。 一か月に一回位、出会った言葉や思うところを筆で書き、張っていました。 当時、あるお寺さんが冗談で (おそらく) 仰いました。

『 西蓮寺さん。 あんな立派で高価な掲示板を用意されても、なんせ この下を通る人が数人しかいないんでは、勿体ない限りよのお。 はっはっは。 』 父、『 まこと、まこと。 はっはっは。 』

私は知っています。

誰が見ようが見まいが、何人見ようが見まいが それとは関係無く、自分の勤めとして書きたかった父の思いを。

そういえば、亡くなる数年前 こんな話をしていました。

ある時、病院の待合室で見知らぬお婆さんに声をかけられたそうです。

『 あの~・・・西蓮寺のご院家さんですかいねえ? 』 『 はい。 』

『 ああ。 はじめてお目にかかります、わたし○○の○○と申します。 実はわたし、西蓮寺に伺った事も お寺の前を通った事も無いんですですが・・・・・・。 あの~・・いつも <掲示板> のお言葉を 楽しみにしております。 いつも ありがとうございます。 』 ・・・・『 ・・は? 』

深々とお辞儀されるお婆さんに 『 来られた事が無いのに・・?』 と、不思議に思い 詳しくお話を聞いて見ると。

なんと、< 郵便屋さん > でした。

このお寺に来られた時、掲示板の言葉をメモに書き留め、今度 遠く離れたところに住んでおられるお婆さんの家に配達で行かれた時、お婆さんに書いて教えてあげておられたんです。 もう、何年も続いていると・・・。

その話をする父、いつもながら ゆっくり・ゆっくり話しながらも、実に嬉しそうでした。

そうですね。 誰かの為に 『 やってやっている! 』 の思いでするのではなく、自分の為すべき事を 地道に地道に丁寧に為す内に、それが 誰かの < 楽しみ > や < よろこび > や < ささえ > になっている事ってありますよねえ。 いや、あるんですねえ。 あったんですよ!

その< 郵便屋さん > と < お婆さん> のやりとりが、如何にして始まったかにも非常に興味がありますが、もう どこの誰やら聞く事は出来ません。

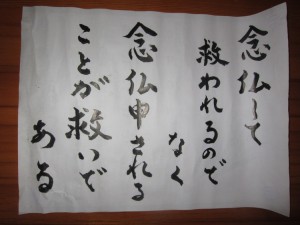

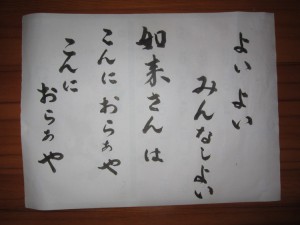

父が カレンダーの裏に書いた言葉が数枚残っています。 几帳面な父でした。 2枚ばかり写真に撮ってみました。

今日は、< 父の日 > です。

朝5時に出て、西蓮寺に到着・11時すぎ。

さてさて お寺というのは、色々な電話がかかるものです。 先程も・・・

『 ご住職さまでございますか? 』 『 はい。 』

『 わたくし、宮崎県の○○でございます。 』 『 はい。 』

『 今日は、先程仕上がりました <蔵出し焼酎> のご案内で・・。』

・・・『 すみません。 わたし、いたって下戸なもので。 失礼いたします。 』 カチャ。

坊主、ウソをついてしまいました。

あの方は、私がお酒好きと知ってて電話されているんでしょうか?

九州にまで そんな噂が流れているんでしょうか? だとすると、あの方。私が ウソ をついたと知ってますね。 そうです。 坊主、ウソをついてしまいました。

これを見ておられたら ( そんな事ないでしょうが )、申し上げます。

『 タダなら送って下さって結構です。 』

・・・・・・・・ 坊主、欲深さを あらわしてしまいました。