「年々お参りが少なくなってくる、お寺に参ってくれない、縁がない」「この先いったいどうなるのか」各お寺の世話役が集まって出てくる話は同じ話ばかりですと、総代さんが仰います。

東京に人口の十分の一、1000万人が集中して里に生活するひとは減るばかり。全国の里では何年も前から寺院の廃寺・合併の声が聞こえています。人口減少に加えて仏法離れ・お寺離れ・・。もちろんどのお寺も色々な活動されてありますし、わたしも京都島根を往復し表装仕事をし出稼ぎして、住職として西蓮寺での法座開座と僧侶として布教を大事としているつもりであります。 それでも、仏法お念仏は果たして広がってゆくのか? 西蓮寺は10年後20年後どうあるのか? と沈思する事、多々あります。 そこで、縁あって新しい試みを始めることにいたしました。おそらく賛否両論、批判あるであろう試みです。

インターネットの時代。『オンライン法話』配信を始めます。批判あるであろう事は『有料』で。出会った事もない遠くの方に法話を聞いて頂く事の出来る時代に本山はじめ沢山の方がサイトにて配信されてあります。無料で。広く聞いて頂きたいとのおこころで、僧侶の勤めとして。おそらく有料でというのは無いのではないかと思います。ですから批判あるでしょう。なぜ有料にするのか、それは聞法道場として里のお寺を維持してゆくのに不特定多数の方に少しずつのご寄付頂ける縁ある方として繋がれないかという願いです。いや、タクラミと仰っても結構です、その通りです。

その御礼として、せめて住職がひと言のお話を という事です。

色々やりたい事あります。裏山の朽ち果てかけた梵鐘を下に移転して毎法座撞きたい・・・足の難儀な方増えておられるのでお昼食の場にテーブルと椅子にしたい・・言い始めたらきりがありません。しかしこの時節、皆さまの日々精一杯であるところにご寄付願いは中々・・中々・・。

「お父さんの法話、ネットにあげたらいいのに。難しくないやつ。友達知り合いに言ったら聞くで。みんな。」 かなり前に息子が言っていました。その時はまさかそんな、恥ずかしい・・と聞き流しておりました。 数年たった最近その息子が「このサイトだったら法話配信以外にも色んな事がこの先出来る可能性があるで」と話を持ってきてくれました。どうしたもんか随分ふたりで話しました。 そして、やってみる事にしました。やってみなければ何も始まりません。何も変わりませんから。 『 オンライン法話動画・15分・500円』

息子が撮影機材準備して撮影してくれました。配信手続きから何から・・。

「15分じゃなく、1分法話何本か出来る?ひとに紹介する時これ見てこんな感じって言うのに1分くらいでないと。」それ見て頂いて興味あれば15分の縁を結んでもらえると。

「15分じゃなく、1分法話何本か出来る?ひとに紹介する時これ見てこんな感じって言うのに1分くらいでないと。」それ見て頂いて興味あれば15分の縁を結んでもらえると。  なるほど。 時代はスピードですね。 この1分法話がムツカシイ! しかし、ムツカシイけど考える話すのが、楽しくも。

なるほど。 時代はスピードですね。 この1分法話がムツカシイ! しかし、ムツカシイけど考える話すのが、楽しくも。 4本撮りました。

4本撮りました。

この私の15分法話、厳密には法話ではありません。仏願の生起本末を説く形ではありません、日々に出会った事からお話する感話です。住職話。 全く仏教・聴聞にご縁ないお方のきっかけになれば。こんな話もあるなら近所のあのお寺、行ってみようか・・のご縁繋ぎになればこんなうれしい事はありませんが、そうでなくても疲れた日々のひと息つく時間であればとも。

あわよくば、遠くても西蓮寺のお座に来て頂くかたあるかも・・・可能性はいつもゼロではありませんから。 あわよくば。

よろしければ、こちらから。

https://tsuku2.jp/sairenji

『念仏の 声を世界に 子や孫に』数十年前の本願寺のフレーズです。

子や孫にお伝えください

「お前も お寺に寄付してみるか」

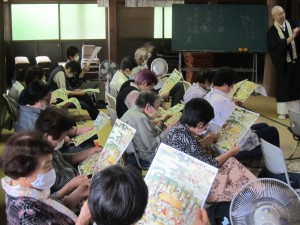

7月7日、安居会を開座させて頂きました。 春季彼岸会・四月の永代経・五月の降誕会を中止にしておりましたので、一月の御正忌以来実に半年ぶりの法座。早朝よりの皆さまが交わされるご挨拶の声と笑顔に、本堂が喜んであるような感ございました。

春季彼岸会・四月の永代経・五月の降誕会を中止にしておりましたので、一月の御正忌以来実に半年ぶりの法座。早朝よりの皆さまが交わされるご挨拶の声と笑顔に、本堂が喜んであるような感ございました。

万が一に備え、各所に消毒用アルコールやトイレにはペーパータオルを準備して、近くでお話する時はマスクを忘れずに。 台所の世話役さんはもちろんの事、ご聴聞の皆さまもマスクを持参されての一日。

台所の世話役さんはもちろんの事、ご聴聞の皆さまもマスクを持参されての一日。

「西蓮寺にお参りの方にどうぞ」と、長岡京市の叔母が浴衣生地の手作りマスクを50枚送ってくれてありました。お一人お一人にお配りいたしました。受け取ってくださる方々の笑顔にあえることも有難し。

「西蓮寺にお参りの方にどうぞ」と、長岡京市の叔母が浴衣生地の手作りマスクを50枚送ってくれてありました。お一人お一人にお配りいたしました。受け取ってくださる方々の笑顔にあえることも有難し。

安居というご縁にて、お釈迦様当時のお話からはじめて涅槃図を見て頂きながらのお話へ。その中でも四枯四栄の沙羅双樹のお話へ。

午後は樹木のいのちというお話繋がりのつもりで、桜樹と藤を。

昨年86歳でお亡くなりになった隣寺の老僧がくださった一筆箋に添書きされてあった一句。『 見る人も 七百年の櫻木も ともに大悲のみどり児にして 』・・・・・・

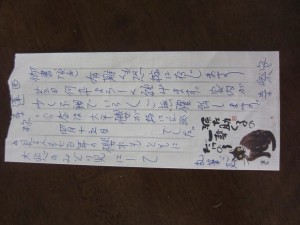

そして、11年前亡くなった父が残していたメモ書きにあった句。それをさかのぼること18年前に祖父が亡くなった五月の葬儀に焼香に来て頂いたあるご住職が、境内の零れ散り始めた白藤と祖父を重ねて詠んで下さった句。なんと六首もの句・・・・。 『 耐えいしが 耐え得ずなりて 藤散れり 』 『 散ることは 地に還ること 藤の花』 『 帰るべき 地あれば零(こぼれ) 藤の花 』・・・。

(5月当時の藤)

(5月当時の藤)

地・大地は私たちにとっては、このいのち支え続けてあってそして帰るところ「浄土」であり「如来」であり「大悲」といただきます。 しみじみと読ませていただきます。 藤の花を詠んで下さった師も、桜の華を詠んで下さった師も父も祖父も大地界に帰ってあります。

やはり『手』はこころです。 『手紙』はただの紙ではなく、『こころ』が込められた紙です。 メモ書きであれなんであれ、この二枚は大事な手紙です。 その手紙にこめられた思いが、西蓮寺本堂で皆さまにもう一度届きました。 書き留められる方もありました。  ひょっとしたらこの『手紙』、わたしのいたり知らないところまで、どこどこまでも届いてゆくかも知れません。 やはり、死んで終わりのいのちはありませんでした。 その事を思いながら、本堂の外は雨 雨 雨。

ひょっとしたらこの『手紙』、わたしのいたり知らないところまで、どこどこまでも届いてゆくかも知れません。 やはり、死んで終わりのいのちはありませんでした。 その事を思いながら、本堂の外は雨 雨 雨。

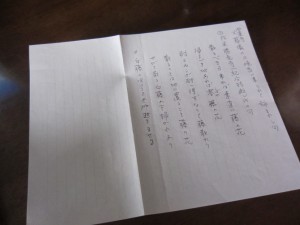

新型コロナウイルス感染終息が見えない為、5月連休明けまでだった緊急事態宣言が五月末日まで延長されました。このことを受け西蓮寺で予定していた5月21日の降誕会法座(兼永代経)の中止を決め、有縁の皆さまにその旨を封書にて連絡いたしました。以前新聞等で話題になっていた「新型コロナウイルスの感染拡大を受けて休校しているイタリア・ミラノの高校の校長先生が学校のホームページ上で生徒に向けて書いたメッセージ」とそれに対する私の思いを書き添えて。

ひとと出会うことが自粛という名で制限されて長く日にちが経っています。

どのお寺さんもその様ですが私も法事・お参り事が延期・中止され、ひとに出会って受けている表装のお仕事も無くなり・・・さびしいですね。

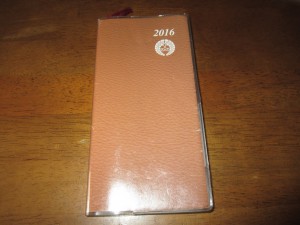

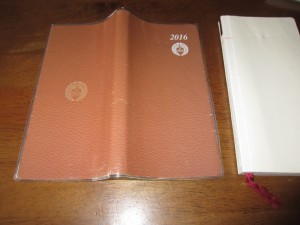

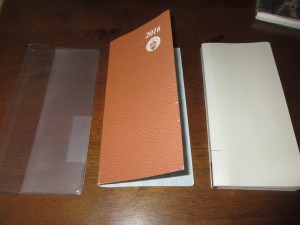

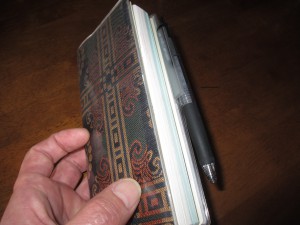

そんな中思い立ったのが、「本願寺手帳カバー制作」。ここ住職あれこれ上の(2017・12・8)に書き込んでいますが、浄土真宗本願寺派で得度したものに毎年年末に送って頂く次年度手帳。 ビニールカバーがついている中の紙表紙を抜き取って、

ビニールカバーがついている中の紙表紙を抜き取って、

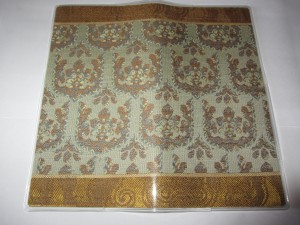

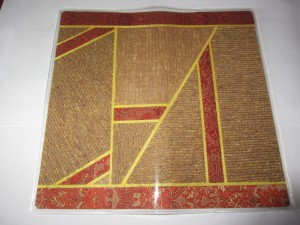

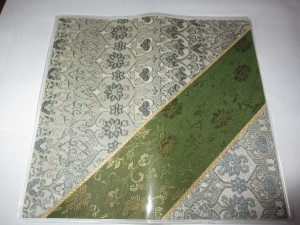

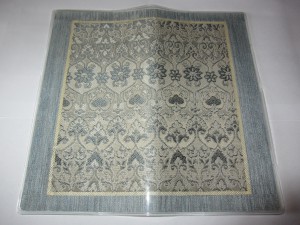

表装用裂地を入れてここ毎年自分だけのオリジナル品という愛着心持って使っております。一昨年のはこれ、

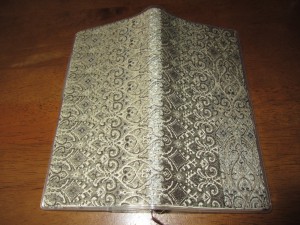

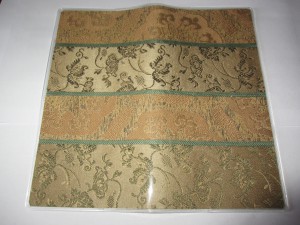

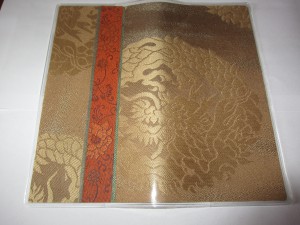

表装用裂地を入れてここ毎年自分だけのオリジナル品という愛着心持って使っております。一昨年のはこれ、 昨年のはこれ、

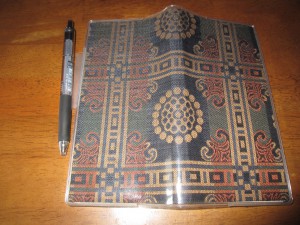

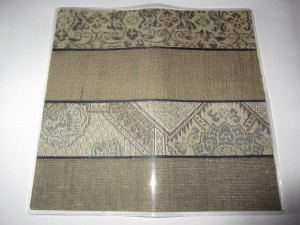

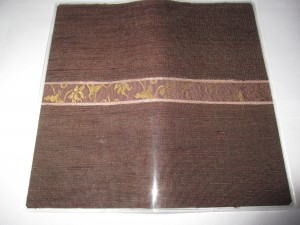

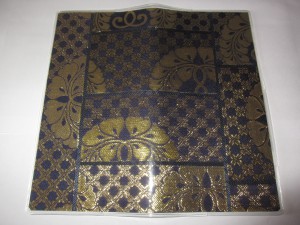

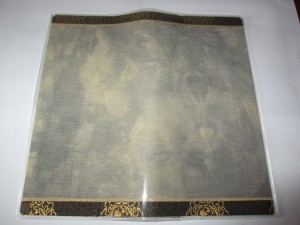

昨年のはこれ、 今年のはこれ、

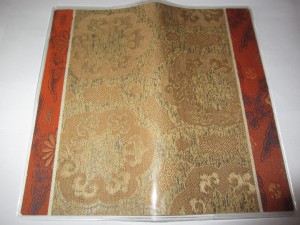

今年のはこれ、 正倉院などにある昔の裂地の復元織です、今年のは。カッコイイ!・・・でしょ?

正倉院などにある昔の裂地の復元織です、今年のは。カッコイイ!・・・でしょ?

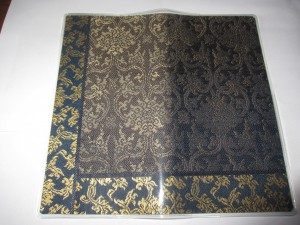

で、それをあるお方によろしかったらとプレゼントしたところ大変喜んで頂いたらしく、「知人にもあげたいが作ってくれるか」との嬉しいお言葉。「一枚、いくら?」と。

「お代はいりません。どうしても端切れが出てくるもので、軸・額等に使用出来ないくらいの端切れでも勿体ないと取っておいたものを使っていますので。売りはしませんが、プレゼントはします。ただ、時間がかかるので何時になるかわかりませんが。」と。

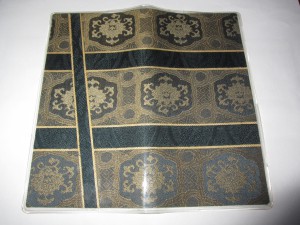

今でしょ! というわけで一念発起。取っておいた端切れ入れをひっくり返し、とりあえず20枚を目指して作業開始。 腰が痛くなるくらいコンをつめても一日5枚、考える時間が結構あるもので。

腰が痛くなるくらいコンをつめても一日5枚、考える時間が結構あるもので。

それでもやり始めると、面白くなってきて楽しくなってきて。無心で作業するはずもなく、心コロコロ。数枚並べたらどれを選ばれるだろう・・・これを選ぶひとはどんなひとだろう・・・・この裂地はひとつ女性用として考えてみよう・・・これを選ぶひとは中々のお目が高い人だ・・・そうだ、あのひとにもプレゼントしようか・・・要らないと言われはしないか、まさかそんな・・・いや、第一手帳を使っておられるか・・・趣味の押し売りはいやらしい・・・プレゼントなどといってかえって気をつかわれるのでは・・・めくりめくってみると、実は見返りを期待している坊主がここにいるのではないか・・・いや、そんな・・・ああ、布施ってムツカシイ・・・。 楽しいもんです。

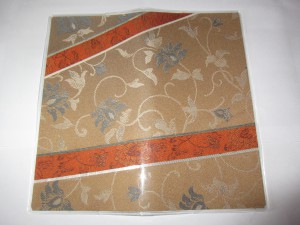

で。かなり作ったので記録写真撮りました。 いきますよ~!

斜めラインが素敵でしょ。

斜めラインが素敵でしょ。 むら染め風裂地。

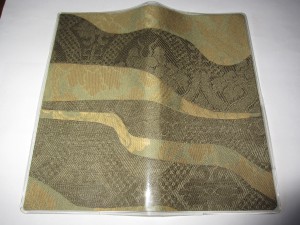

むら染め風裂地。 和服に合う女性バッグのよう。

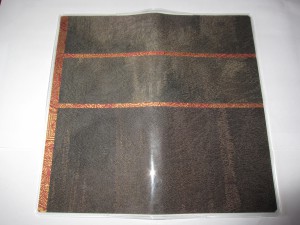

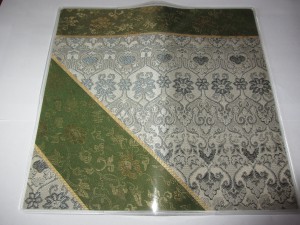

和服に合う女性バッグのよう。 ライン切り替えしがシャープ。

ライン切り替えしがシャープ。 切り返しまくり。

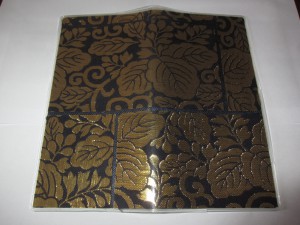

切り返しまくり。

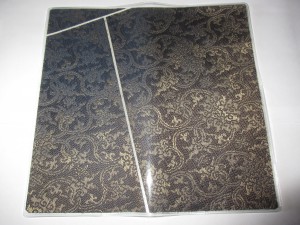

これは時間かかった。。

これは時間かかった。。

鬼絓裂、今はもう織られなく・・。

鬼絓裂、今はもう織られなく・・。

どど~ん!

どど~ん! どひゃ~ん!

どひゃ~ん!

実はまだまだあるんですがね。 どんだけひまだったんですか (笑)

実はまだまだあるんですがね。 どんだけひまだったんですか (笑)

フォトギャラリーに入れればよかったんですね、今気づきました。

何にせよ、ひょっとしたらゴミとしてビニール袋に入れられて焼かれていた君たちがこうして新しいいのちを吹き込まれてここに輝き出でた事を、まぶしく見つめます。

この事の縁になって下さった方々に深く御礼の思いもちつつ、旅立つ日を楽しみに。