5月21日、降誕会。親鸞聖人お誕生下さいました事を感謝してこの日をご縁としての法座。

午前は通常の法座と同じく9時半よりお勤め、後法話二席。

その間に台所ではお誕生日をお祝いして「ちらし寿司」準備。

小さな可愛いお手伝いも加わって賑やかな様子にて。

午後は恒例「お楽しみ会」。

今年も遠方から「降誕会お楽しみ会にお使い下さい」届き集まった品々。

大人の塗り絵セット・脳トレ漢字練習帳セット・手作り布マスク・カバン・ポーチ・小皿・首掛け扇風(首掛け扇風機!?)・・・等々。

で。 どうやって楽しんで頂きつつお配りするかを思案、何年も前に制作してとってあった「点数マト」目がけて紙飛行機を飛ばして、景品ゲットのゲームを。

ところがこれが中々難しく景品ゲットの方は殆どおられなかったので、次は「ジャンケンゲーム」にて。 全てのお方にもれなく何らかの品を頂いていただく様に細心の注意を払いながらしかも、音楽かけて住職はしゃいで。 お一人お一人にマイク向けての大事な「ひと言インタビュー」も忘れずに。

全てのお方にもれなく何らかの品を頂いていただく様に細心の注意を払いながらしかも、音楽かけて住職はしゃいで。 お一人お一人にマイク向けての大事な「ひと言インタビュー」も忘れずに。  ・・・「お好きな唄は何ですか?」「お好きな食べ物は何ですか?」なんて質問だけでも、皆さんの前に出てマイク向けられると緊張感ありまして。

・・・「お好きな唄は何ですか?」「お好きな食べ物は何ですか?」なんて質問だけでも、皆さんの前に出てマイク向けられると緊張感ありまして。

意外なお答えに私も笑う 答える方も笑う みんなも笑う・・大きな笑い声と拍手と笑顔溢れるお誕生お祝いの会となりました。

この集まりに聖人も笑顔で「ありがと、ありがと」とご一緒頂いたことと。

この集まりに聖人も笑顔で「ありがと、ありがと」とご一緒頂いたことと。

その後、20年前位かわたしが描いた「紙芝居」を本堂初披露。 (小中学校にて読み聞かせ活動していた姉に依頼されて制作したものですが、「この日に使ったら?」と持ってきてくれました。今見るとよくもまあ、ここまで描いたもんだと自画自賛するほどあの頃のわたしはガンバッたんですね。)

(小中学校にて読み聞かせ活動していた姉に依頼されて制作したものですが、「この日に使ったら?」と持ってきてくれました。今見るとよくもまあ、ここまで描いたもんだと自画自賛するほどあの頃のわたしはガンバッたんですね。)

その後はしっかりお茶休憩して、落ち着いて一席のお話をさせて頂き法座を閉じました。

多くの皆さまのお蔭によりいいご法座となりました。

みなみなさま。 有難うございました! 合掌

西連寺永代経法要、4月8日。

3月25日の内陣仏具お磨き奉仕、4月2日の総代・お世話方による清掃奉仕を頂き当日を迎えました。

ご講師に三隅・礼光寺の月洞昇道師にご出講頂きました。 2座4席、ゆったり穏やかにお話頂く色々の中で「天」「天人」のお話に殊にこころ動かされました。

2座4席、ゆったり穏やかにお話頂く色々の中で「天」「天人」のお話に殊にこころ動かされました。

「六道輪廻」・・断ち切れぬ罪悪煩悩の為に生まれ変わり死に変わりへめぐり続け抜け出す事の出来ない六つの迷いの世界「地獄」「餓鬼」「畜生」「修羅」「天」「人間」。

良さそうに思える「天」が何故苦しみの世界なのか、迷いの世界なのか。

ご講師曰く『もっとも行ってはならない世界が、「天」である。』

有頂天という言葉に代表される「天」です。美しきところにてフワフワ浮いて楽しき世界にも映りますが、その実、自覚の無い世界です。

今ある自分を支えてくれてある無数の支え手が見えない世界。

おそらく声も聞こえない世界でありましょう。 地獄にひとつと言っても・・。

等々、お聞きしながら様々な事を考えさせて頂きました。

初めてこの本堂にお参り頂いたお方お二人も含め、方々と聴聞の一日をご一緒させて頂きました。

例年通り、お斎は塗りのお椀で。

台所お世話方々のお心づくし、美味しく有難く。

この日はまだまだ動きが見えなかった藤。境内の白藤。

それから20日経った4月29日。

今年も見事にその姿を見せてくれました。

3月21日朝はまだ少々寒く本堂のストーブに火を入れながら、春の彼岸法座をお迎えいたしました。

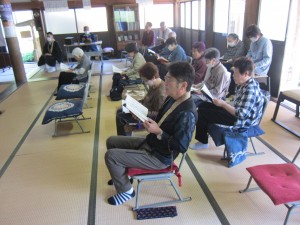

9時半、清々しく正信偈のお勤めをご一緒した後 正午までお話を。

その間台所は賑やかにお昼食準備。  正午からお昼食、おぜんざいが。

正午からお昼食、おぜんざいが。

13時半から阿弥陀経のお勤め、後 4時前までお話。午前午後ともにお茶休憩を挟むとはいえ、 45分のお話を4回ですから聴聞いただく同行さま、お元気体力お要りだなあ・・と話しながら思う事でございます。

45分のお話を4回ですから聴聞いただく同行さま、お元気体力お要りだなあ・・と話しながら思う事でございます。  そういえば、昔は座布団でしたか。 いやはや。

そういえば、昔は座布団でしたか。 いやはや。

縁あって画家・浅野均先生に描いて頂いた水墨画。

わたしにとっては、これは「 法蔵菩薩 」であります。

そう言いながら裂地を吟味し最近表装した一幅の掛軸をひろげて何故そう見えるのか、この大岩は何なのか・・一枚の画をご縁にお話させて頂いた山寺の春でした。

世間ではすでに桜の便り盛んでありましたこの日、当山この山ではその蕾まだ固く梅や椿がひそやかに花をつけております。