1月16日今年最初の法座、御正忌法座。朝8時には総代・台所お手伝いの皆さまが集まってくださり、あっという間にそれぞれの仕事を見つけて走り回って頂く姿に。

雪も氷もなく例年より穏やかな一日、9時半と13時半の正信念仏偈のお勤め。お昼食をはさんで夕方まで住職のお話をゆっくりご聴聞頂きました。 お昼食は「けんちん汁」、台所衆の力作あたたかい一杯は冬にモッテコイ。  午前休憩にはこれまた冬の美味しさ「甘酒」を自宅から作ってきて振舞って下さったお方が。 聞けば山口「東洋美人」の酒粕でとの事。 焼酎足して呑みたくなりますねえ!と饒舌になります。 『 これはお供えですが、お茶の時下げて頂いて皆さんとご一緒させていただければ・・ 』と三隅名物のお饅頭をどっさり手渡して下さるお方も。

午前休憩にはこれまた冬の美味しさ「甘酒」を自宅から作ってきて振舞って下さったお方が。 聞けば山口「東洋美人」の酒粕でとの事。 焼酎足して呑みたくなりますねえ!と饒舌になります。 『 これはお供えですが、お茶の時下げて頂いて皆さんとご一緒させていただければ・・ 』と三隅名物のお饅頭をどっさり手渡して下さるお方も。  そういえば前日留守の間に玄関には「里芋」が置いてありました、わざわざ洗って。 毎年けんちん汁作ると分かっていて持ってきてくださった袋には名前は何もありませんが、どなたかは分かりますよ。

そういえば前日留守の間に玄関には「里芋」が置いてありました、わざわざ洗って。 毎年けんちん汁作ると分かっていて持ってきてくださった袋には名前は何もありませんが、どなたかは分かりますよ。

90歳になるおばさんは、毎年本堂正月華用にと「葉ボタン」を育てて下さってあります。他の野菜物は身体具合で中々思うように出来なくなってきたけれど、『 これだけは 』と。 『 わたしの楽しみじゃけえ 』と。 この日お参り下さったおばさん『 おはようございます、おばさん。華、今日までもってますよ。今年もおばさんの華で始めさせてもらいました。 』 静かに笑っておられます。

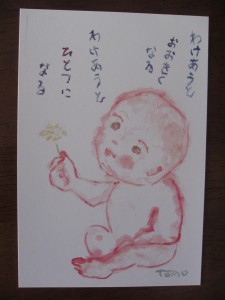

今年の年賀状。  《 わけあうと おおきくなる。 わけあうと ひとつになる 》

《 わけあうと おおきくなる。 わけあうと ひとつになる 》

三人兄弟の私、子供の頃は一人っ子の友達を羨ましく見ていました。ひとつのお饅頭を三つに分けないといけません。おそらくあの子はひとりで全部食べてるんだろうなあ、と。

まさしく、何も分かっていませんでしたね。 分け合える事の大事さ、分け合うからこそ美味しかったことも、一人っ子のその友達のこころも。

分け合うと小さくなるものもありますが、おおきくなるものがあります。分け合うと幾つにも分かれますが、ひとつになるものがあります。

この目に見える方便に惑わされず、 おおきくなる。 ひとつになる。 と 開かれる世界があります。

ひとつの御座、その日だけでなく何日も前から始まっていてその日を過ぎても終わることはありません。 おひとりおひとりのこころを 皆さんで≪わけあって≫頂きます。

割合穏やかな年明けを迎えた元旦。朝6時のお勤めには大人子供7人のお参りを頂きました。

正信偈のお勤め・ひと言のご法話の後、本堂にて住職がおひとりおひとりに抹茶を点てさせて頂きました。 早朝寒い中ご一緒下さるのです、元旦の恒例といたしましょう。 もちろんお饅頭付き。

御正忌の前に一度京都に出ていたところ、滋賀のお寺の総代さまからお電話いただきました。

以前ご住職からの依頼で内陣の御軸修復をさせていただいておりました寺院。

お話。昨年ご住職が突然亡くなりに。生前に『 この御軸を修復したら全ての修復が整う 』と仰っていたのを自分だけは聞いていた。それをやりきる事なく亡くなられたが、何とか前に進めようと役員総代集めて何度も話し合って予算を準備した。あなたに依頼されていた記録があるのでこの度もお願いできないか・・・。とのお電話。

日時をご相談し、今までの修復記録写真や裂地見本持参して車で行ってまいりました。

『 いい時代の画ですねえ、寂如上人の代のものでしょうか 』裏書き見ます。住如。一代ずれていました。  『 裏に何か書いてあるんですか? 』『 いいって何か違うんですか? 』 『 時代によって顔料の良しあしありますし、線の細かさ丁寧さも違います 』

『 裏に何か書いてあるんですか? 』『 いいって何か違うんですか? 』 『 時代によって顔料の良しあしありますし、線の細かさ丁寧さも違います 』

『 親鸞聖人はどこにおられるんですか? 』『 ここ、ここ、ここも。これが一幅目。下から上に時が流れて描いてあるんですよ 』『 順番に並べてみてもいいですか? 』『 はいはい。 』・・・・・随分熱心な時間が流れました。

ご住職の思い出話もされながら。 みなさまにとって大事な大事なご住職であった事が伝わってきます。 親しく丁寧にご一緒されてあった事を思います。 あたたかいなあ・・。

さて、わたしだったらどうだろう。 わたし亡きあとどうだろう。 考えながら大事に御軸を預かって車で京都に走り帰ります。

12月10日11日、兵庫県たつの市・寶林寺さま報恩講。二日間比較的暖かな穏やかな日、今年最後の布教のご縁を頂戴いたしました。障子越しに聞こえる庭池の水音の中、控室に流れ聞こえてくる声明の美しい音声。  本堂では多くのお同行さまの熱心なご聴聞。

本堂では多くのお同行さまの熱心なご聴聞。  得難き一期一会のご縁を頂戴いたしました。

得難き一期一会のご縁を頂戴いたしました。

どのお寺さまにもお斎にそのお寺ならではの伝統の逸品がございますが、こちらで出会ったのは大きな「お大根」。お椀のなかには昆布・お揚げとともに、こんなに厚く切ったらいったいどのくらい炊き込むのだろうと思うほど大きなお大根。  しかも初日と二日目は味が違いますから台所風景の想像をふくらませながら頂きます。 もちろん美味しく。

しかも初日と二日目は味が違いますから台所風景の想像をふくらませながら頂きます。 もちろん美味しく。

最後の席を終え控室にお茶をお出し下さる坊守さまがご丁寧にご挨拶くださいました。

『 忙しく動いて中々本堂に座れませんでご無礼しましたが、庫裏にもお話が聞こえるようになっておりまして動きながらも聞かせて頂いておりました。 』『 遠回り・まわり道するからこそそこで見える景色がある、出遇えるひとがある・・というお話に・・。』

極める・極めない、極とは完結すること。極めず永遠の螺旋を描きながら歩み続ける・・というお話に何かを感じて頂いたご様子。

亡父が言っておりました。

『 もし、よいお話というものがあるとしたら。それは話すほうに手柄があるのではなく、聞くひとのほうに手柄がある。 聞くひとがその人生を通して話を聞かれるのであるから、頷きはそのひとの歩んできた人生に手柄がある。 』と。

その言葉を思い出しました。

その言葉とそれを話す父の姿を思い出させて頂いた、このご縁でもありました。

有難うございました。